„Ressourcen schonen, wo immer es geht“ [1]: Die Bundesregierung arbeitet derzeit eine nationale Kreislaufstrategie aus, die noch im Frühjahr verabschiedet werden soll. Deren Ziel ist es, die deutsche Wirtschaft Schritt für Schritt unabhängiger von Rohstoffimporten zu machen. Gleichzeitig soll sie einen Beitrag zum verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen aller Art und zum Klimaschutz leisten. Der Baubranche kommt dabei eine ganz besondere Verantwortung zu. Sie gehört zu den materialintensivsten Wirtschaftssektoren in Deutschland. Nach Schätzungen des Umweltbundesamts entfallen rund 60 Prozent des gesamten Abfallaufkommens auf Bauschutt, Straßenaufbruch, Baustellenabfälle sowie auf die Fraktion Boden und Steine. Jährlich sind das über 80 Millionen Tonnen.

Doch ganz allgemein ist der Umgang unserer Industriegesellschaft mit Ressourcen und Materialien noch immer als Einbahnstraße ausgelegt. Erze, Erdöl, Holz, Mineralien – Rohstoffe werden abgebaut, zu Endprodukten verarbeitet, die Endprodukte werden genutzt und schließlich überwiegend entsorgt. Nur ein Teil wird recycelt, wobei jedoch meist die Qualität auf der Strecke bleibt. In der Abfallwirtschaft spricht man deshalb von „Downcycling“ und im Fall der Entsorgung auf Deponien von „Cradle-to-Grave“, zu Deutsch „von der Wiege bis zur Bahre“ oder „von der Wiege bis ins Grab“.

Im Kontrast dazu steht das Cradle-to-Cradle-Prinzip – „von der Wiege bis zur Wiege“, kurz: C2C. Die Grundidee ist, sämtliche Materialien und Konstruktionen so zu gestalten, dass sie entweder problemlos in den Naturkreislauf zurückkehren können oder in den technischen Kreislauf. Also so, dass sie entweder vollständig biologisch abbaubar sind oder in der Industrieproduktion, im Bauwesen oder anderswo auf gleicher Qualitätsstufe erneut genutzt werden können.

Kreisverkehr statt Einbahnstraße

Bezogen auf die Baubranche heißt das, dass „Urban Mining“ in Zukunft der Normalfall sein sollte. Anstatt weiter die Natur auszubeuten, Raubbau zu treiben, muss die bestehende Bausubstanz als Rohstoffquelle wie als Materiallager erschlossen werden. Jedes neue Gebäude muss außerdem so errichtet werden, dass die weitere Nutzung, die Wiederverwendung von Bauteilen und Baustoffen oder zumindest die qualitativ hohe Wiederverwertung, das Recycling, einfach und unkompliziert erfolgen können, das heißt: Es muss im technischen Sinne kreislauffähig sein. Alternativ müssen Bauteile und Baustoffe ohne umweltschädigende Wirkung wieder Teil der Natur werden können. Damit das funktioniert, sollten sie frei von Schadstoffen und darüber hinaus sortenrein trennbar sein. Entsprechende Bauprodukte sind längst verfügbar.

Geht es jedoch um den heutigen Baubestand, so ist die konsequente Verwertung der Abrisskandidaten in vielen Fällen mit großen Schwierigkeiten verbunden. Weil sie entweder aus nicht kreislauffähiger Bausubstanz bestehen, oder weil es über diese Substanz keine ausreichenden Informationen gibt. Die Lösung ist der Materialausweis, der in vollständiger Transparenz Art und Qualität sämtlicher Baustoffe, Bauteile und Konstruktionen bis ins kleinste Detail dokumentiert, sodass die zukünftigen Rückbauer genau wissen, woran sie sind, womit sie es zu tun haben. Dann sind Gebäude endlich keine „Black Boxes“ mehr – ihr Materialpass gibt Aufschluss über ihre Kreislauffähigkeit, so wie der Energieausweis Aufschluss über die energetische Qualität gibt.

Bild: Drees & Sommer

Materialausweise könnten die Baubranche revolutionieren

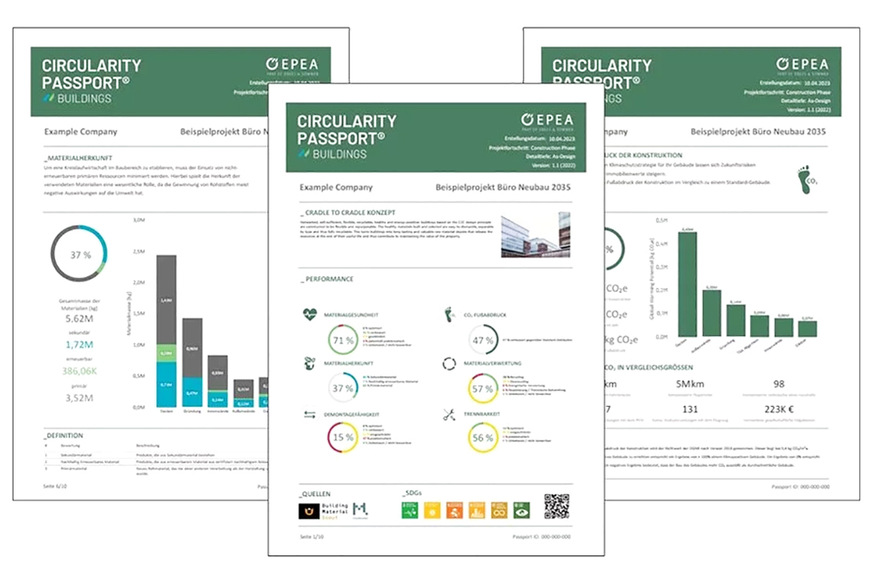

Bereits seit neun Jahren erstellt das Umweltberatungsinstitut EPEA solche Ausweise, unter der Bezeichnung „Circularity Passport Building“. Angefangen hat alles mit dem EU-Forschungsprojekt „Building as Material Banks (BAMB)“ im Jahr 2015. Seither konnte EPEA in zahlreichen Projekten reichlich Praxiserfahrung sammeln. Zu den Auftraggebern des Instituts gehören Industrieunternehmen, allerdings auch die GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München, die mittels einer Stoffstromanalyse herausfinden möchte, welche Materialien aus ihrem Bestand sie in neuen Bauvorhaben einsetzen könnte. Aber ebenso die Stadt Heidelberg, die Europas erste kreislauffähige Kommune werden will.

2023 wurden 48 der inzwischen angefertigten Materialausweise in einer Auswertung analysiert, wobei 23 von Büro- und 14 von Wohngebäuden stammen. Zur Festlegung der Qualitätskriterien bediente man sich bei EPEA einer internen Datenbank, in der seit 2021 Ökobilanzen und Circularity Passports gesammelt werden. Die dort aufgenommenen Projekte zeichnen sich durch große Vielfalt und Heterogenität aus, die Datensätze beinhalten Informationen zu Planungsstand, Detailgrad, Bilanzierungsumfang der Modellierung und zur Art der Beratungsleistung im konkreten Fall.

Ziel der Analyse war es unter anderem festzustellen, wie ein bundesweit einheitlicher, allgemein verbindlicher Standard aussehen müsste. So ergab sich etwa, dass ein aussagekräftiger Ausweis die folgenden Kategorien umfassen sollte: CO2-Fußabdruck beziehungsweise Ökobilanz, Materialtypen und -mengen, Anteil von Material aus erneuerbaren oder recycelten Quellen, Schadstoffgehalt, Recyclingfähigkeit, Trennbarkeit der Materialien sowie die Demontierbarkeit der Bauteile.

Hohe Punktzahlen sollte es dann beispielsweise geben, wenn Materialien entweder aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt oder wenn sie als Sekundärrohstoff schon einmal im Bau eingesetzt wurden und nun ein nächstes Leben bekommen. Wer daher bei Bauvorhaben auf eine RC-Gesteinskörnung, einen recyclingfähigen Verbau, CO2-armen Zement, Bewehrungsstahl oder auf nachwachsende CO2-Speichermaterialien wie Holz setzt, der sollte bessere Ergebnisse erzielen. Abzüge sollte es dagegen bei Produkten geben, die aus untrennbar miteinander verbundenen Komponenten bestehen. So enthalten konventionelle Wärmedämm-Verbundsysteme oft bis zu 20 verschiedene Stoffe, die sich bei Sanierung oder Abriss kaum separieren lassen und zusammen entsorgt werden müssen. (Auch hier gibt es bereits Cradle-to-Cradle-zertifizierte Systeme, die sich zur Weiterverwertung eignen.)

Der Materialpass als Planungshilfe

Dienen Materialausweise einerseits zur Dokumentation des gebauten Zustandes, sind sie jedoch andererseits auch wichtige Instrumente, welche Planungsteams die Möglichkeit geben, noch zu bauende oder zu sanierende Gebäude anhand messbarer Kennwerte nach Kreislaufgesichtspunkten zu optimieren. Auf diese Weise wurde beispielsweise der Drees & Sommer-Neubau OWP12 in Stuttgart geplant (OWP12 steht für die Adresse: Obere Waldplätze 12). Nahezu jeder Balken, jede Tür und auch Materialien wie die eingesetzten Klebstoffe sind in die Bilanzierung des Plusenergie-Bürogebäude am Drees & Sommer-Campus eingeflossen. Um eine solche Menge an Materialinformationen beherrschbar zu machen, müssen sämtliche Daten möglichst mit der digitalen Planungsmethode Building Information Modeling, kurz BIM, verknüpft werden. Die Materialien werden über eine ID mit den zugehörigen Bauteilinformationen verbunden und lassen sich somit im digitalen Zwilling jederzeit lokalisieren.

Darüber hinaus helfen eindeutige Ampel-Farbskalen dabei, unterschiedliche Qualitäten zu identifizieren und zu bewerten. Ist zum Beispiel die einfache Trennbarkeit der Materialien noch nicht oder nicht ganz gewährleistet, erscheint der zugehörige Datensatz in Rot oder Gelb. Kreislauffähige Produkte erscheinen in Grün. Damit sehen alle Beteiligten sofort, welche Elemente bereits die Cradle-to-Cradle-Standards erfüllen und wo noch Verbesserungsbedarf besteht. Damit wird nicht nur der Planungs- und Bauprozess erleichtert: Wenn ein Gebäude am Ende seiner Nutzungszeit um- oder rückgebaut wird, liegt automatisch ein digitaler Plan mit allen wichtigen Informationen vor.

Bild: bloomimages

Bergbau in der Stadt: Heidelberg erfasst kompletten Gebäudebestand

Auf diese Weise lassen sich nicht nur einzelne Gebäude, sondern auch Quartiere oder – langfristig gedacht – ganze Städte digital erfassen. Heidelberg geht hier, siehe oben, mit gutem Beispiel voran. Für ihr ehrgeiziges Vorhaben hat die Kommune sich erfahrene Partner ins Boot geholt: Neben dem Baustoffunternehmen Heidelberg Materials begleiten Kreislaufspezialisten von EPEA das Projekt, zusätzlich Fachleute des Anbieters des digitalen Material- und Produktkatasters Madaster.

Ziel ist eine vollständige ökonomische und ökologische Erfassung und Analyse des gesamten Gebäudebestands. Das Kataster soll fortan Auskunft darüber geben, welches Material in welcher Qualität und in welcher Menge verbaut wurde. Basierend auf diesen Informationen lassen sich beispielsweise Deponien und Aufbereitungsflächen entsprechend planen und eine regionale Wertschöpfung durch regionale Lieferketten und neue Geschäftsmodelle anstoßen. Das verringert die Abhängigkeit von importierten Rohstoffen oder lange Transportwege.

Grundlage für das Verzeichnis bildet der von EPEA entwickelte Urban Mining Screener. Dabei handelt es sich um ein Programm, das anhand von Daten wie beispielsweise Standort, Baujahr, Gebäudevolumen oder Gebäudetyp die materielle Zusammensetzung der Gebäude einschätzen kann. Die ersten sind bereits erfasst: Das Patrick-Henry-Village, eine ehemalige Wohnsiedlung für Angehörige der US-Armee, ist mit rund 100 Hektar die größte Konversionsfläche Heidelbergs. Langfristig sollen hier Wohnungen für 10.000 Menschen entstehen. Das Kataster liefert damit eine wichtige Entscheidungsgrundlage für zukünftige Quartiersentwicklungen und dient gleichzeitig als Vorbild für andere Kommunen.

Die bundesweite Perspektive

Hochgerechnet auf die Bundesrepublik summiert sich die Rohstoffsubstanz des Baubestands auf etwa 15 bis 16 Milliarden Tonnen, das entspricht rund 190 Tonnen pro Person. Nur zu einem vergleichsweise geringen Anteil sind jedoch die in den Gebäuden enthaltenen Rohstoffe bisher räumlich erfasst. Mithilfe von flächendeckenden Gebäudematerialpässen ließen sich nicht nur die Bestände transparent erfassen, sondern gleichzeitig auch Stellschrauben für die gezielte Steuerung von Stoffströmen identifizieren.

Damit ergibt sich neben den CO2- und Ressourceneinsparungen eine Sprunginnovation für die ganze Bau- und Immobilienbranche, sofern die gesamte Wertschöpfungskette ins Boot geholt wird. Einige Hersteller haben ihre Geschäftsmodelle bereits auf das zirkuläre Wirtschaften eingestellt und betreiben industrielles Re-Use. Das bedeutet, dass sie als Anbieter von Bauprodukten selbst Verantwortung für deren Verwertung übernehmen, diese nach Gebrauch zurücknehmen und hochwertig weiternutzen.

Echte Kreislauffähigkeit rechnet sich

Investitionen in Gebäude nach dem Cradle-to-Cradle-Designprinzip mögen zunächst zwar höher ausfallen als bei konventionellen Projekten. Über den gesamten Lebenszyklus betrachtet rechnen sich die anfänglichen Mehrkosten jedoch und machen durch die Nutzung der Immobilien als Rohstoffdepots Sachwertsteigerungen von bis zu zehn Prozent möglich. Denn das für die Baustoffe aufgewendete Kapital geht nicht länger verloren, sondern wird ähnlich einer mittel- bis langfristigen Wertanlage bei der Umnutzung oder im Rückbau wieder freigegeben – zudem schon bilanzierbar mit der Baufertigstellung. Die Immobilie wird damit zu einer echten Materialbank, deren Wert in Zeiten einer sich verschärfenden Rohstoffknappheit zudem noch kontinuierlich steigen könnte – und zwar überinflationär. Mit der Registrierung auf Plattformen wie Madaster sind die Gebäude mit internationalen Rohstoffbörsen und Verkaufsplattformen vernetzt, sodass Eigentümer und Wirtschaftsprüfer auf einen Blick erkennen können, wie sich der verfügbare Rohstoff-Restwert eines Objekts entwickelt.

Neben den rein wirtschaftlichen Vorteilen ist es aber vor allem die Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft, die eine echte Kreislaufwirtschaft unumgänglich macht. Aktuell benutzen wir die Ressourcen der Zukunft, um für die Gegenwart zu bezahlen. Um Rohstoffe zu schonen und klimagerecht zu bauen, ist Kreislauffähigkeit keine Kür, sondern oberste Pflicht Unser Vorschlag: Um die Kreislaufwirtschaft weiter anzukurbeln, braucht es ambitionierte, aber realistische Mindestquoten. Bis zum Jahr 2030 sollten mindestens 40 Prozent aller Materialien für Bauvorhaben aus nachwachsenden Rohstoffen oder Sekundärmaterialien kommen – egal, ob bei Neubau oder Sanierung. Im Bestand lässt sich diese Quote in der Regel bereits durch den Erhalt des Fundaments und der Tragwerke erreichen. Alle neu eingebrachten Baustoffe sollten zudem zu 100 Prozent recyclingfähig sein.

[1] www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nationale-kreislaufstrategie-2188364

Bild: Interboden/HPP Architekten

Bild: Stadt Heidelberg / Klaus Venus

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum Thema finden Sie auch in unserem Dossier Wohngesund bauen mit Beiträgen und News aus dem GEB:

https://www.geb-info.de/wohngesund-bauen

Interessant sind in diesem Zusammenhang ebenfalls unsere Podcasts zur Transformation des Gebäudesektors und zum Thema Cradle-to-Cradle, einmal mit Stefan Bauer von den Architects for Future, dann mit Nora Sophie Griefahn von Cradle to Cradle NGO. Unser Video von der Messe BAU in München schließlich bringt Wissenswertes zu den Möglichkeiten des Recyclings im Bauwesen.

Architects for Future:

https://t1p.de/geb-podcast-16

Cradle-to-Cradle:

https://t1p.de/geb-podcast-7

BAU 2023, Schwerpunkt Recycling:

https://t1p.de/gebBAU2023-recycling