Der Gruppenraum einer Kindergartengruppe für 20 Kinder erhält nach derzeit gültigen Regeln der Stadt Leipzig für den Neubau Fenster, die mit einer Fläche von sieben Quadratmetern zu öffnen sind. Die Fenster sind in der vollen Größe ständig offen zu halten, während die Kinder den Raum benutzen. Dies gilt unabhängig von der Temperatur der Außenluft auch für die Heizperiode im Winter.

Angesichts von Energiekrise und Klimawandel ist das Beharren auf dieser Planungsregel unverständlich. Dennoch bestehen die zuständigen Fachämter der Stadt auf der Umsetzung der Regel in jedem Kita-Neubau. Die Nichteinhaltung der Berechnungsnachweise gilt als Planungsmangel und führt zu einem Haftungsschaden für den verantwortlich planenden Architekten.

Welche Standards die Stadt Leipzig vorschreibt

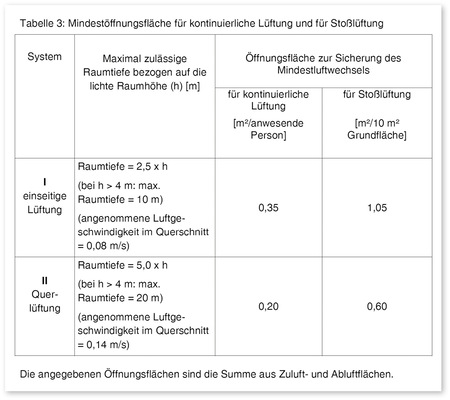

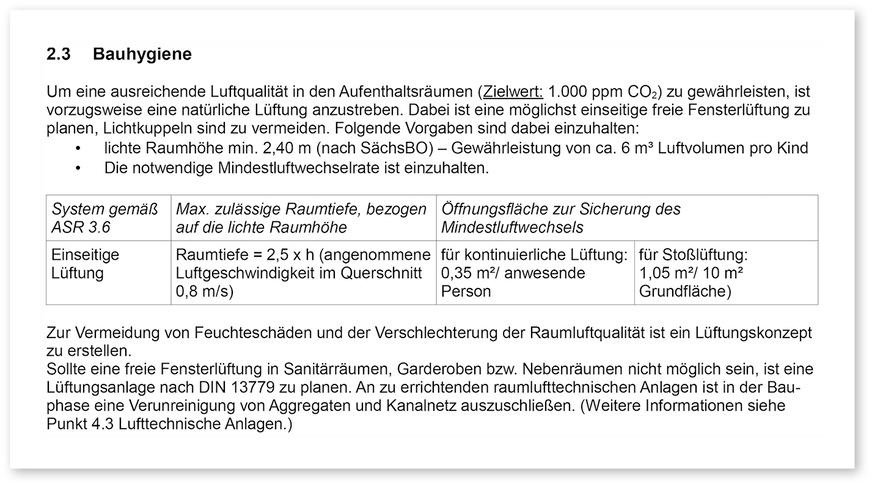

Basis für die Beurteilung von Neubauprojekten bilden die „Vorgaben zu baulichen Standards für Objekte der Stadt Leipzig, Teil A: Kindertagesstätten (Stand 14.09.2017)“, die das städtische Amt für Gebäudemanagement erarbeitet und der Stadtrat beschlossen hat (Abb. 1). Die Standards umfassen zahlreiche Festlegungen, unter anderem zur technischen Ausstattung, zu den Außenanlagen, zu Konstruktionen und Materialien sowie zum Raumprogramm.

Unter Absatz 2 „Allgemeine bauliche Vorgaben, 2.3 Bauhygiene“ wird festgelegt, dass die Belüftung der Räume vorzugsweise als natürliche Lüftung in Form der einseitigen freien Fensterlüftung – also nicht mit einer Lüftungsanlage – erfolgen soll. Ziel der Lüftung soll es sein, die CO2-Konzentration in Aufenthaltsräumen unter dem Maximalwert von 1.000 ppm zu gewährleisten. Damit gilt die Atemluft als hygienisch unbedenklich. Gerät der CO2-Gehalt der Atemluft über diesen Wert, leidet die Konzentrationsfähigkeit. Müdigkeit und Kopfschmerzen können die Folge sein.

Bild: Stadt Leipzig

Was die Arbeitsstättenrichtlinie fordert

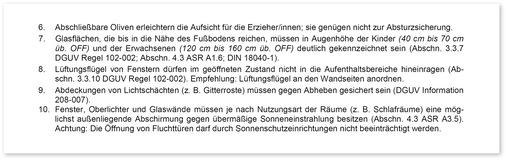

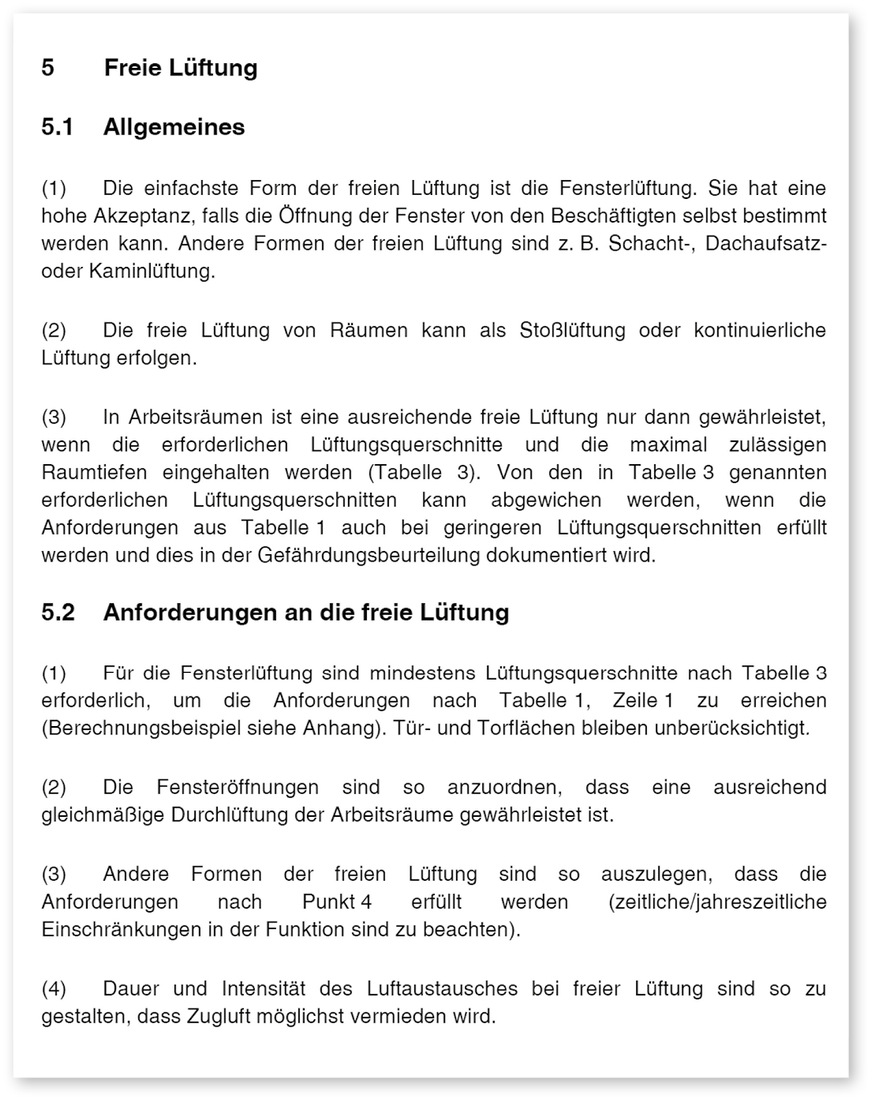

Die notwendige Größe der Fenster wird auf der Grundlage der Arbeitsstättenrichtlinie ermittelt („System gem. ASR 3.6, einseitige Lüftung“). Für Kindertagesstätten findet die Arbeitsstättenrichtlinie Anwendung, weil in einem Gruppenraum für 20 Kinder eine Erzieherin oder ein Erzieher arbeitet. Die Arbeitsstättenrichtlinie unterscheidet bei der Fensterlüftung (freie Lüftung) zwischen der Stoßlüftung und der kontinuierlichen Lüftung (Abb. 2). Sie sieht die beiden Berechnungsmethoden alternativ vor: Nachweis der erforderlichen Fenstergröße für die Stoßlüftung oder die kontinuierliche Lüftung.

Für beide Lüftungsarten gibt sie recht einfache Formeln an, die komplizierte Berechnungen unnötig machen (Abb. 3). Für die Stoßlüftung berechnet sich demnach der notwendige Fensterquerschnitt über die Fläche des Raums, im Falle der kontinuierlichen Lüftung über die Zahl der anwesenden Personen. Allein aus Gründen der Energieeinsparung ist die Stoßlüftung zur eingeübten Praxis geworden. Die Fenster werden für zwei bis drei Minuten komplett geöffnet, die Luft im Raum ausgetauscht und die Fenster dann wieder geschlossen.

Die kontinuierliche Lüftung, etwa über ein dauerhaft gekipptes Fenster, wird im Zeichen der Energieeinsparung dagegen kritisch gesehen. Wertvolle Energie entweicht während der Heizperiode unkontrolliert in die Außenluft. Ein kontinuierlich gekipptes Fenster erzeugt allerdings nur einen relativ geringen Öffnungsquerschnitt. Bei einem Fensterflügel von einem Meter mal 1,50 Meter und einer Kippöffnung von etwa 15 Zentimetern im Bereich des Fenstersturzes ergeben sich lediglich 0,375 Quadratmeter. Nach der Berechnungsformel der Arbeitsstättenrichtlinie reicht dieser Lüftungsquerschnitt zur kontinuierlichen Lüftung für eine Person im Raum aus (0,35 Quadratmeter pro Person).

In einem üblichen Büro für zwei Personen müssen also zum Nachweis der kontinuierlichen Lüftung zwei Fenster der angegebenen Größe ständig in Kippstellung geöffnet sein. Das erscheint zwar realistisch, widerspricht allerdings schon bei dem Rechnungsansatz für zwei Personen dem bevorzugten Lüftungsverhalten zur Energieeinsparung. Bei größeren Personenzahlen stößt der Nachweis der kontinuierlichen Lüftung an seine Grenzen, denn bereits bei fünf Personen im Raum reicht der ständig und vollständig geöffnete Querschnitt des beschriebenen Fensterflügels nicht mehr aus.

Als Soll für kontinuierliche Lüftung ergibt sich eine Öffnungsfläche von 1,75 Quadratmetern (0,35 m²/Person × 5 Personen), für den Ist-Zustand mit einem vollständig offenen Fensterflügel dagegen eine Öffnungsfläche von 1,5 Quadratmetern (1,0 m x 1,5 m). Bei einer Raumbelegung mit fünf Personen ist der Nachweis der kontinuierlichen Lüftung nur möglich, wenn ein Flügel des beschriebenen Beispielfensters ständig und vollständig geöffnet ist und ein weiterer Flügel gleicher Größe ständig in Kippstellung offensteht. Denn es addiert sich die Öffnungsfläche des vollständig geöffneten Fensterflügels von 1,5 Quadratmetern mit der des gekippten Fensterflügels von 0,375 Quadratmetern zu insgesamt 1,875 Quadratmetern.

Da es nicht erstrebenswert ist, dass zwei Arbeitskräfte auch in den Wintermonaten in ihrem Büro ihren Arbeitstag bei ständig geöffneten Fenstern verbringen, lässt die Arbeitsschutzrichtlinie wahlweise den Nachweis der Luftqualität über die Stoßlüftung zu und gewährleistet zugleich Luftqualität und Raumtemperatur.

Bild: Arbeitsstättenrichtlinie

Stadt Leipzig lässt Alternativregelung nicht zu

Dagegen muss beim Neubau von Kindertagesstätten in Leipzig nach der ausschlaggebenden Regelung des Gesundheitsamts für alle Aufenthaltsräume der Kinder der Nachweis der ausreichenden Fensterlüftung sowohl über die Stoßlüftung als auch die kontinuierliche Lüftung erfolgen. Die Alternativregelung aus der Arbeitsstättenrichtlinie lässt das Gesundheitsamt nicht zu, obwohl die Kita-Standards direkt auf diese Regelung verweisen.

Der rechnerische Nachweis führt für die Gruppenräume der Kinder zu folgendem Ergebnis: Ein Gruppenraum für 15 Krippenkinder im Alter bis drei Jahre hat eine Fläche von mindestens 45 Quadratmetern (drei Quadratmeter pro Kind). Der Nachweis der Stoßlüftung führt zu einem regelmäßig und kurz zu öffnenden Fensterquerschnitt von 4,725 Quadratmetern (45 m² × 1,05/10). Der Nachweis der kontinuierlichen Lüftung führt zu einem ständig offen zu haltenden Fensterquerschnitt von 5,25 Quadratmetern (15 Personen × 0,35 m²/Person).

Ein Gruppenraum für 20 Kindergartenkinder zwischen drei und sechs Jahren hat eine Fläche von mindestens 50 Quadratmetern (2,5 Quadratmeter pro Kind). Der Nachweis der Stoßlüftung führt zu einem regelmäßig und kurz zu öffnenden Fensterquerschnitt von 5,25 Quadratmetern (50 m² × 1,05/10). Der Nachweis der kontinuierlichen Lüftung führt zu einem ständig offen zu haltenden Fensterquerschnitt von sieben Quadratmetern (20 Personen × 0,35 m²/Person).

Da die Alternativregelung ausgeschlossen ist, ist der größere Fensterquerschnitt notwendig. Das entspricht im Beispiel des Krippengruppenraumes etwa der Größe eines Garagentores. Dieser Fensterquerschnitt muss nach den Vorgaben des Gesundheitsamts kontinuierlich, also ständig während der Betreuungszeiten der Kinder offengehalten werden, unabhängig von den Witterungsbedingungen - auch im Winter bei Minustemperaturen!

Die Forderung des Gesundheitsamts auf Nachweis der kontinuierlichen Lüftung für alle Aufenthaltsräume der Kinder ist für einen Gruppenraum demnach erfüllt, wenn 15 Krippenkinder im Alter bis 3 Jahren in ihrem Gruppenraum spielen, solange das „Garagentor“ geöffnet ist - bei Regen, Schnee und Wind. Dieser für die Baugenehmigung verpflichtend nachzuweisende Lüftungsquerschnitt der Fenster kann in der Praxis der Kinderbetreuung nicht umgesetzt werden, zumal andere Vorgaben für den Betrieb von Kitas im Widerspruch zu den Anforderungen des Gesundheitsamts der Stadt Leipzig stehen.

Unfallgefahr, Energieeffizienz und Raumtemperatur gilt es ebenfalls zu berücksichtigen

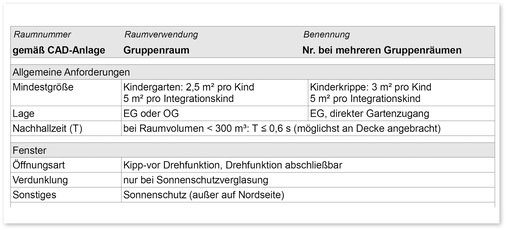

Die Forderungen der Unfallkasse Sachsen lassen in den Raum hineinragende Fensterflügel nicht zu, da sich die Kinder daran verletzen könnten (Abb. 4). Fensterflügel dürfen nur gegen die Wand aufschlagen, es sei denn, die geöffneten Flügel bleiben außerhalb des Bewegungsraums der Kinder, oder werden nur geöffnet, wenn die Kinder nicht im Raum sind.

Bei ständig geöffneten Fensterquerschnitten der berechneten Größenordnung ist die Forderung nicht zu erfüllen. Die Größe der Öffnungsfläche und die damit verbundene Zahl der notwendigen Öffnungsflügel ist nicht mit zwei Fensterflügeln herzustellen, die zu beiden Seiten gegen die Raumtrennwand aufschlagen. Es sind zusätzliche Öffnungsflügel notwendig, die dann in den Raum hinein geöffnet werden müssen und Unfallrisiken verursachen.

Im Fall der Stoßlüftung wäre es organisatorisch noch möglich, den Raum zu lüften, wenn die Kinder nicht anwesend sind. Das klassische Beispiel für diese Praxis ist das Lüften eines Schulklassenraums während einer Unterrichtspause. Ständig geöffnete Fensterquerschnitte zum Nachweis der geforderten kontinuierlichen Lüftung müssen dagegen zu Gefahrenquellen für Kinder werden.

Die Drehflügel der Fenster in Kindertagesstätten müssen laut den baulichen Standards der Stadt Leipzig mit verschließbaren Beschlägen ausgestattet werden (Abb. 5). Damit ist das unkontrollierte Öffnen und die Gefahr des Überkletterns von Fensterbrüstungen zu verhindern. Wird das Fenster mit einem Schlüssel verschlossen, kann es nicht zur kontinuierlichen Lüftung genutzt werden. Der Schutzaspekt für Kinder in Tagesstätten führt in der Praxis dazu, dass noch nicht einmal die regelmäßige und kurze Stoßlüftung gewährleistet werden kann, wenn zum Fenster öffnen jedes Mal Schlösser geöffnet und wieder geschlossen werden müssen.

Auch die Anforderungen an den Energiestandard für Neubauten der öffentlichen Hand sind nicht vereinbar mit dem notwendigen Lüftungsnachweis. Die bauphysikalisch optimierte Konstruktion und Heiztechnik des Gebäudes entsprechend dem Gebäudeenergiegesetz kollidiert mit dem Energieverlust über ständig offen zu haltende Fensterquerschnitte zum Nachweis der kontinuierlichen Lüftung. Dieser Konflikt muss schließlich auch für belastbare, rechtssichere Baugenehmigungen gelöst sein.

Schließlich gilt es folgende Anforderung zu berücksichtigen: Die Raumtemperatur für Aufenthaltsräume in Kindertagesstätten muss 20 Grad Celsius betragen. Doch wenn die Fensterflügel zum Nachweis der kontinuierlichen Lüftung in der Anwesenheit der Kinder ständig und im vollen Querschnitt offen sein müssen, lässt sich diese Raumtemperatur während der Heizperiode nicht gewährleisten. Denn sie sinkt bei entsprechend niedrigen Außentemperaturen im Winter so stark ab, dass das Kindeswohl offensichtlich gefährdet ist.

Fazit

Zur zeitgemäßen Lüftung in Kitas erscheint die Alternative einer mechanischen Be- und Entlüftung effizienter und (raum)klimafreundlicher. Die Lüftungsanlagen stellen den berechneten Luftaustausch sicher und minimieren mit der Wärmerückgewinnung den Energieverlust über die Außenluft. Der Lüftungsvorgang erfordert keinen Arbeitsaufwand für das Personal und verursacht keine Risiken für die Kinder.

Neben den CO2-Grenzwerten können über Luftfilter weitere Parameter der Raumluftqualität kontrolliert und die Gesundheit geschützt werden. Höhere Investitionskosten und der technische Wartungsaufwand sind nicht zu vermeiden, wenn der Anspruch an die Luftqualität ernst gemeint ist und dauerhaft gesichert sein soll.

Es bleibt die Hoffnung, dass eine fachliche Diskussion der fragwürdigen Vorgaben und der daraus resultierenden Ergebnisse schließlich zu Regelungen führt, die in der Betreuungspraxis anwendbar sind, Kosten in der Konstruktion und im Betrieb sparen und schließlich den Kindern eine gesunde Umgebung sichern.