Rund 40 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs fällt bei der Gebäudenutzung an, was in den Industriestaaten etwa 40 Prozent aller Treibhausgasemissionen verursacht. Betrachtet man die Lebenszykluskosten, so machen die Baukosten ungefähr ein Fünftel, die Betriebskosten aber rund vier Fünftel aus, wovon etwa die Hälfte Energiekosten sind. Beim Bau und Betrieb von Gebäuden ist es folglich eine ökologische und ökonomische Notwendigkeit, den Energieverbrauch zu optimieren und CO2-Emissionen zu minimieren. Mithilfe von Analyse- und Bilanzierungsprogrammen lassen sich energie- und umweltrelevante Planungsentscheidungen frühzeitig beurteilen sowie Energie- und Ökobilanzen verbessern.

Entwürfe analysieren und optimieren

Etwa 80 Prozent aller die Energieeffizienz eines Bauvorhabens prägenden Entscheidungen treffen Planerinnen und Planer in den ersten 20 Prozent ihrer Entwurfstätigkeit. Bereits bei der Wahl des Bauplatzes, der Gebäudeausrichtung und der Gebäudeform stellen sie entscheidende Weichen, beispielsweise hinsichtlich der Heiz- und Kühllast, der passiven Solarenergienutzung oder des Photovoltaikpotenzials der Dachflächen. Zu den weiteren energierelevanten Faktoren zählen eine günstige Gebäudezonierung und Raumanordnung, eine sinnvolle Fensterausrichtung und -größe, die Vermeidung respektive Minimierung konstruktiver Wärmebrücken, die Wahl des Baumaterials und energiesparender Dämm- und Heizsysteme.

Diese und weitere Faktoren und Zusammenhänge sind zwar schon lange bekannt und fließen auch mehr oder weniger intensiv in die Planung ein. Wie sich eine kompakte Gebäudeform, eine bessere Wärmedämmung oder moderne Heizsysteme auf die Energiebilanz auswirken, ließ sich bisher jedoch entweder nur grob oder mit viel Zeit- und Rechenaufwand ermitteln.

Mit speziellen Programmen für die dynamische Gebäudesimulation – zum Beispiel SMILE, TAS, TRNSYS – lassen sich zwar schon seit vielen Jahren auch energetische Werte berechnen. Es ist jedoch relativ aufwendig, die relevanten Gebäude-, Anlagen und Umweltdaten einzugeben und zu verknüpfen. Zudem fallen die Ergebnisse so umfangreich aus, dass Expertinnen und Experten sie analysieren und anschließend interpretieren müssen. Die Komplexität sowie die personelle und organisatorische Trennung von Entwurf und Berechnung haben dazu geführt, dass Gebäudesimulationen in der Entwurfsphase lediglich für komplexe und öffentliche Bauvorhaben zum Einsatz kamen.

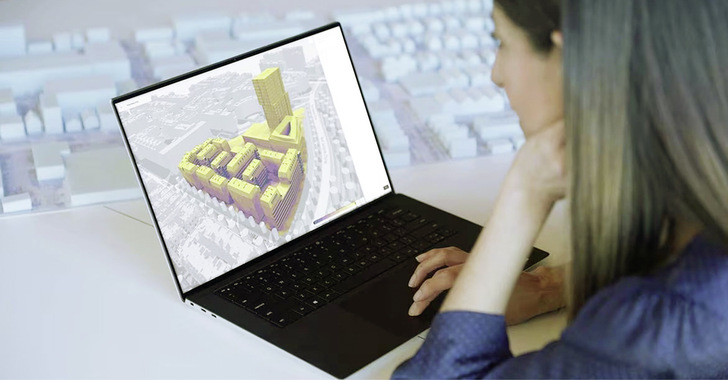

Eine neue Software-Kategorie ermöglicht eine in den Entwurfsprozess integrierte Echtzeit-Analyse der Nachhaltigkeit eines Bauvorhabens und eine quantitativ nachvollziehbare energetische Optimierung von Gebäudeentwürfen. Eine Art „Tankuhr“ zeigt Planerinnen und Planern kontinuierlich an, wie sich Entwurfsentscheidungen und -änderungen auf die Energie- und Ökobilanz eines Gebäudes auswirken.

Bild: Computerworks

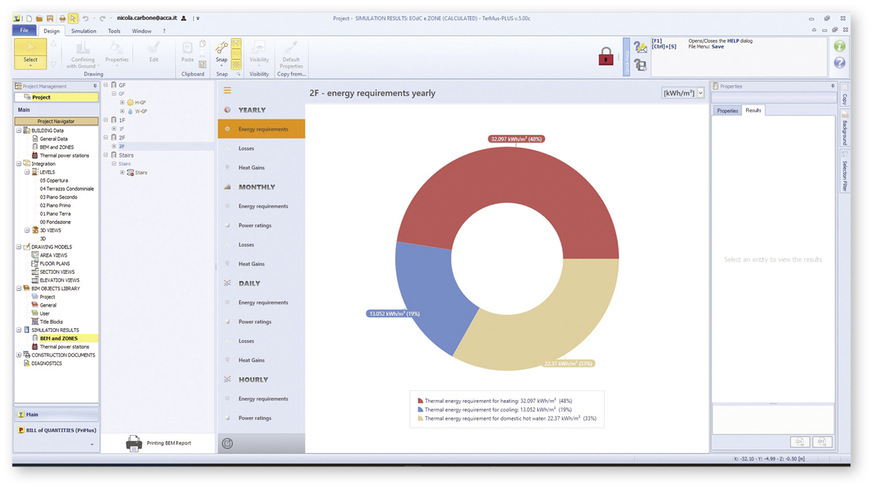

Bild: Acca Software

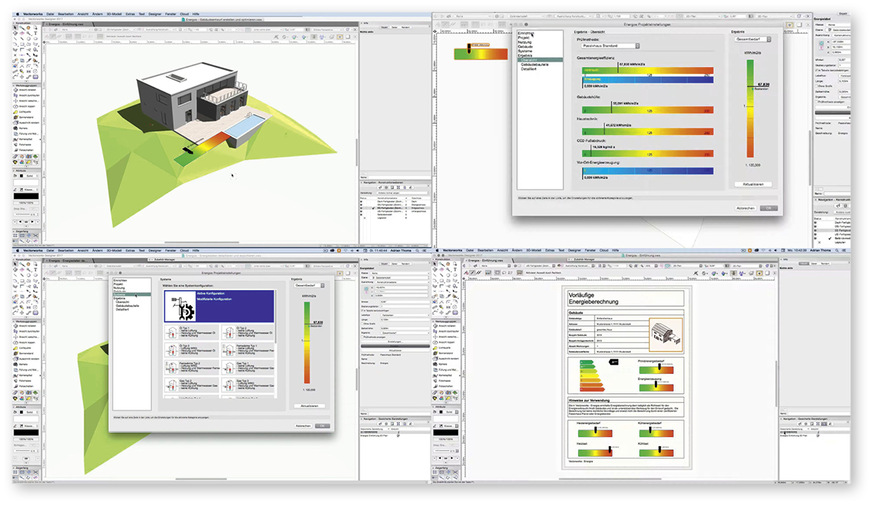

Dashboard veranschaulicht Energie- und Ökobilanz

Schon bei kleinen Änderungen beispielsweise der Dachform, der Gebäudeausrichtung oder der Dämmdicke lässt sich nicht ohne Weiteres abschätzen, was das energetisch bedeutet. Erst wenn eine Fachingenieurin oder ein Fachingenieur

das Gebäude am Ende der Planungsphase im Detail durchrechnet, treten gegebenenfalls Probleme und Mängel auf. Dann ist es aber oft zu spät, denn sobald der Entwurf steht sind Korrekturen relativ aufwändig. Mit Programmen zur Optimierung der Energieeffizienz oder der Ökobilanz lassen sich Energiekennzahlen dagegen sehr schnell überschlägig berechnen und visualisieren.

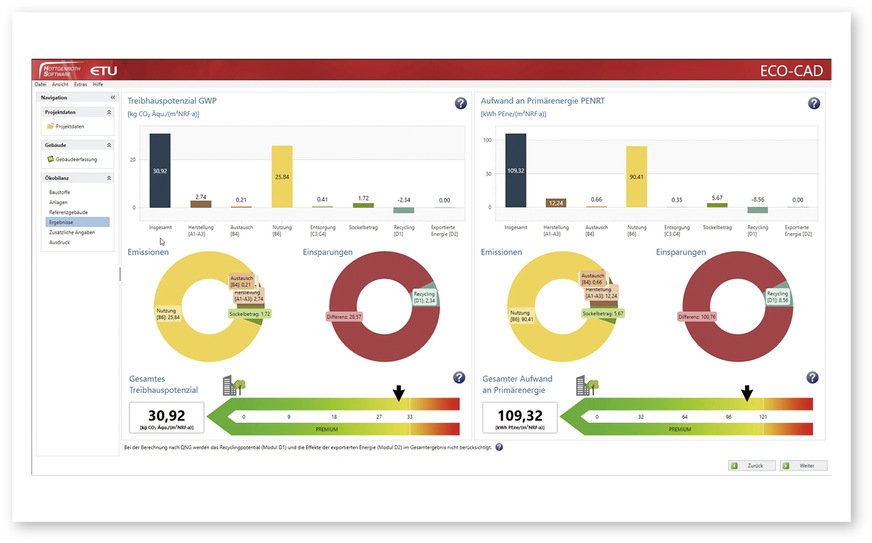

Dazu muss der Entwurf des 3D-Gebäudemodells zunächst durch energetisch relevante Informationen ergänzt werden. Meist genügen schon wenige Angaben zu den Bauteilen (Materialien, U-Werte), zur Lage des Gebäudes (Klimadaten) sowie zu den HKLS-Komponenten. Danach kann bereits die Berechnung gestartet werden. Die Programme geben überschlägige Werte zum Energieverbrauch, zur monatlichen Energiebilanz, zur grauen Energie oder zum CO2-Ausstoß aus. Die Ergebnisse der Auswertungen zeigen sie am Dashboard, einer Art digitaler Instrumententafel, in Form von Diagrammen an.

Die Energiebilanz-Steckbriefe lassen sich für die einzelnen Entwurfsvarianten als PDF-Dokument ausdrucken und miteinander vergleichen. Dadurch kann man Bauherren anschaulich vermitteln, wie sich die Energiekennzahlen ändern, wenn etwa anstelle einer Leicht-, eine Massivbauweise oder eine stärkere Dämmung gewählt, die Fensterfläche auf der Nordseite verkleinert und auf der Südseite vergrößert werden oder anstelle einer Öl- oder einer Gasheizung eine Wärmepumpe zum Einsatz kommt. Im Wechselspiel zwischen Entwurf und Analyse und per Variantenvergleich können die Planerinnen und Planer das Entwurfskonzept im Dialog mit dem Bauherrn Schritt für Schritt optimieren.

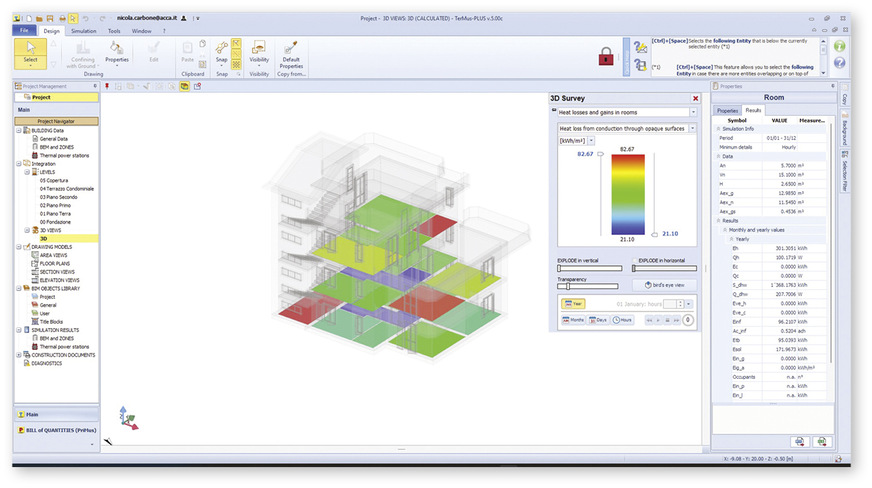

Bild: Acca Software

BIM beschleunigt Optimierungsprozesse

Dass Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bisher in einem frühen Planungsstadium nicht die Rolle gespielt haben, die sie angesichts knapper Energie- und Rohstoffressourcen und angesichts des Klimawandels spielen müssten, liegt auch an unzureichenden Planungswerkzeugen. Eine neue Software-Kategorie könnte das ändern: BIM-basierende Programme wie Eco-CAD, Energos, Green Building Studio, Insight oder Termus Plus lassen sich relativ einfach und intuitiv auch von Planern bedienen, die nicht über das Spezialwissen eines Bauphysikers, Gebäude-Energieberaters oder TGA-Fachingenieurs verfügen.

Entscheidend ist aber, dass die Energieanalyse-Software Planungsprozesse zusammenführt, die zusammengehören. Eine Optimierung von Gebäudeentwürfen erfolgt dann besonders effizient, wenn die Energie- oder Ökobilanz-Berechnung möglichst als Erweiterungsmodul (Plug-in) in die genutzte CAD-/BIM-Software integriert ist und nicht ständig zwischen verschiedenen Software-Umgebungen gewechselt werden muss. Nur in diesem Fall lassen sich in der Konstruktionsphase eingegebene Gebäudedaten unmittelbar für die Energieoptimierung nutzen.

Teilweise ist ein Export der Gebäudedaten über die IFC- oder Green Building XML-Schnittstelle (gbXML) möglich. Er bietet die Möglichkeit, Gebäudehüllflächen sowie deren Volumina in andere Anwendungen einzulesen, um damit Energieausweise zu erstellen oder Berechnungen und Analysen durchzuführen. Damit entfällt die Notwendigkeit, die Daten neu eingeben zu müssen. Wichtige Voraussetzung: Es muss auf der Grundlage eines digitalen, dreidimensionalen Gebäudemodells geplant werden. Da eine zunehmende Zahl von Planungsbüros BIM-fähige Software einsetzt, werden Aspekte wie CO2-Ausstoß, Energieverbrauch und Ökobilanz mittel- und langfristig beim Entwurf stärker berücksichtigt (siehe auch GEB 06/2021: Am digitalen Double optimieren).

So werden Energie- und Ökodaten berechnet

Voraussetzung für die Energieanalyse ist ein 3D-Gebäudemodell, dessen Bauteile die bereits vorgegebene Standard-Energiedaten enthalten, die sich aber auch individuell anpassen lassen. Weitere Informationen – wie etwa zum Standort oder zum Klima – fragt die Software menügeführt ab. Änderungen am Gebäudemodell oder an den für die Energieanalyse relevanten Bauteildaten zeigt sie parallel per Mausklick in den grafischen und numerischen Auswertungen an.

Einige Programme ermöglichen verschiedene Arten der Energieanalyse: eine einfache Standarduntersuchung und eine erweiterte Analyse für Energie-Experten. Erstere verwendet die bereits vorgegebenen Bauteildaten. Sie genügen in der Regel, um herauszufinden, ob Änderungen am Projekt wie ein besseres Heizsystem, ein dickeres Mauerwerk oder die Ausrichtung des Gebäudes die Energiebilanz verändern. Energieanalyse-Expertinnen können mit der erweiterten Analyse den Energiebedarf der einzelnen Bauteile exakt berechnen. Dafür lassen sich genaue Werte für die Nutzung, die einzelnen Bauteile und die geplanten TGA-Systeme erfassen und ändern. Die ermittelten Energiedaten können als universelles CSV-, gbXML- oder TXT-Datenformat oder als proprietäres Format einer speziellen Energieberatungs-Software zur Weiterbearbeitung exportiert werden.

Die wichtigsten Programme kurz vorgestellt

Die folgenden Absätze stellen eine Auswahl aktueller Energieanalyseprogramme vor. Teilweise bieten die Softwarehersteller auch Plug-ins für gängige CAD/BIM-Programme wie Archicad, Revit, Rhino, Sketch Up oder Vectorworks an, die eine integrierte, parallele CAD-Planung und Berechnung ermöglichen. Einige Programme sind nur englischsprachig erhältlich. Die Softwarepreise bewegen sich zwischen 0 Euro für eine zeitbegrenzte Probeversion und mehreren tausend Euro für eine Kauf- beziehungsweise ab etwa 50 Euro pro Monat für eine Mietlizenz.

Autodesk Insight, Teil der Autodesk AEC Collection, eröffnet bereits im Entwurf neue Möglichkeiten zur Planung energieeffizienter und nachhaltiger Gebäude. Simulations- und Analysemodelle mit einer parallelen Visualisierung von Leistungsdaten direkt in der Modellierungsumgebung vereinfachen die Optimierung des Energiebedarfs oder der Sonneneinstrahlung. Mit Green Building Studio bietet Autodesk einen webbasierten Service zur Energieanalyse, mit dem in frühen Projektphasen Verbrauchs- und Emissionsanalysen zur Optimierung der Gebäude-Energieeffizienz erstellt werden können.

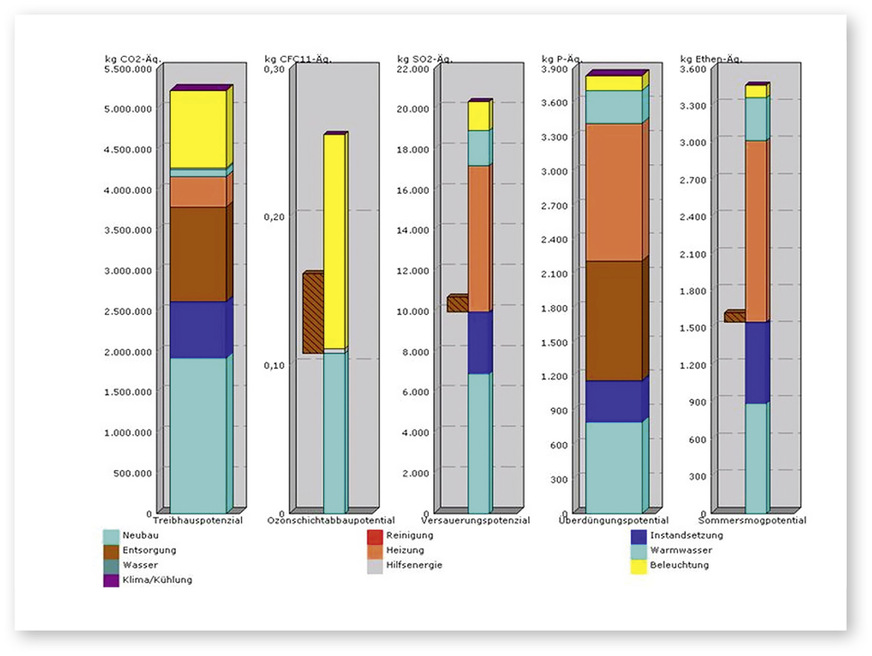

Eco-CAD von Hottgenroth erfasst alle im Zusammenhang mit dem Lebenszyklus von Wohn- und Geschäftsgebäuden stehenden Daten und erstellt eine Ökobilanzierungsrechnung. Die Software berechnet das Treibhausgaspotenzial und den Aufwand an nicht erneuerbarer Primärenergie. Es berücksichtigt dabei nach den Vorgaben des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) die gesamte Ökobilanz inklusive Herstellung, Nutzung, Entsorgung und Recycling der Materialien.

Caala stellt Lebenszykluskosten und -emissionen einander gegenüber und bewertet Optimierungsstrategien, beispielsweise eine veränderte Haustechnik, Kubatur oder Materialverwendung. Aus einem um thermische, Material- und TGA-Daten ergänzten BIM-Modell berechnet das Programm die graue Energie, die bei der Produktion von Baustoffen, in der Bauphase sowie beim Rückbau und bei der Entsorgung des geplanten Bauwerks benötigt wird. Varianten lassen sich vergleichen und hinsichtlich des CO2-Ausstoßes, der Energieeffizienz, der Lebenszykluskosten und der Wirtschaftlichkeit optimieren.

Bei Energos handelt es sich um ein in das BIM/CAD-Programm Vectorworks integriertes Energieanalysemodul, dessen Berechnungsmethode sich am Passivhaus–Niedrigstenergiegebäude orientiert. Grafiken zeigen die Energieeffizienz eines Projekts parallel an, sodass Planerinnen und Planer wichtige Entscheidungen bezüglich der Nachhaltigkeit während der Entwurfsphase treffen können.

ESBO ermöglicht mit einer vereinfachten Menüführung einen Zugriff auf die komplexen Funktionen von IDA ICE, einem umfassenden Simulationswerkzeug der Firma Equa für die Beurteilung des Energieverbrauchs und des Innenraumklimas. Mit ihm lassen sich Baumaterialien, die Gebäudetechnik oder Verschattungen analysieren, ohne eine komplette Gebäudekubatur erstellen zu müssen.

Legep deckt alle relevanten Teile zur Berechnung der Ökobilanz und der Lebenszykluskosten ab. Es orientiert sich am Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Zum Leistungsumfang gehören die Ermittlung des Energiebedarfs nach Gebäudeenergiegesetz und DIN V 18599, eine Ökobilanzierung sowie eine Prüfung relevanter Nachhaltigkeitsaspekte hinsichtlich Planung, Ausführung und Nutzung.

Mit Open Buildings von Bentley können bereits in einem frühen Planungsstadium Entscheidungen auf Basis von Simulationen und Bewertungen der Leistung realer Gebäudesysteme getroffen werden. Das Programm berechnet unter anderem Brennstoffkosten, Energieverbräuche und Spitzenlasten. Mit der Kollaborations-Plattform iTwin Experience lassen sich anhand von Analysen und Berichten zu grauen CO2-Emissionen sowohl die Potenziale zur Kohlenstoffreduzierung quantifizieren als auch Entwurfslösungen optimieren.

Termus Plus von Acca Software ermöglicht eine parallele BIM-Modellierung, Energieanalyse und dynamische Gebäudesimulation auf Grundlage eines vereinfachten Energiemodells. Dazu generiert es ein BIM-Gebäudemodell und ergänzt es um Energie-, TGA- und Klimadaten sowie Nutzungsprofile. Die in Echtzeit berechneten Ergebnisse gibt es in Form von Berichten, Diagrammen, Tabellen und Vergleichen aus. DWG-/DXF- oder IFC-Daten können importiert werden.

Bild: Trimble

Energiebilanzoptimierung? Aber (öko)logisch!

Allerdings gibt es beim Einsatz von Energieanalysesoftware noch Hürden zu überwinden. So setzen englischsprachige Programme die Kenntnis von Fachbegriffen voraus. Unzureichende Datenschnittstellen erschweren eine komfortable Anwendung ebenso. So werden etwa Materialdaten oder thermische Bauteileigenschaften teilweise nur unvollständig übernommen. Die Berechnung der vorgestellten Programme orientiert sich ferner häufig an allgemeinen physikalischen Gesetzmäßigkeiten und nicht an geltenden Richtlinien oder Standards, wie etwa der DIN V 18599 [1], der DIN EN ISO 14040 [2], der DIN EN 15978 [3] oder der DIN EN 15804 [4]. Das macht die Berechnungen etwas intransparent.

Besondere Konzepte zur Energieeinsparung wie etwa die Nutzung der thermischen Speicherfähigkeit von Bauteilen oder eine parallele Nutzung mehrerer regenerativer Energiequellen bleiben häufig ebenso unberücksichtigt wie individuelle Verbrauchsprofile. Wird es in fortgeschrittener Projektphase konkreter und werden die Zusammenhänge komplexer, bleiben Expertenwissen und an Normen und Regelwerken orientierte Fachprogramme für die Berechnung, Simulation und Nachweisführung daher unverzichtbar.

Richtlinien und Literatur

[1] DIN V 18599: Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung, Berlin, Beuth-Verlag, 2018-09

[2] DIN EN ISO 14040: Umweltmanagement – Ökobilanz – Grundsätze und Rahmenbedingungen, Berlin, Beuth-Verlag, 2021-02

[3] DIN EN 15978: Nachhaltigkeit von Bauwerken – Bewertung der umweltbezogenen Qualität von Gebäuden – Berechnungsmethode, Berlin, Beuth-Verlag, 2012-10

[4] DIN EN 15804: Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen – Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte, Berlin, Beuth-Verlag, 2022-03

[5] Richtlinie EU 2018/844 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30.05. 2018 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD), https://t1p.de/GEB230960

[6] Tischner, U., Moser, H.: Was ist Ecodesign? Praxishandbuch für Ecodesign inklusive Toolbox, Umweltbundesamt (Hrsg.), Dessau, 2023, https://t1p.de/GEB230961

Bild: Legep Software

Bild: Hottgenroth

Glossar

Ecodesign (engl. Sustainable Design) orientiert sich an den Prinzipien der Nachhaltigkeit. Es hat zum Ziel, bei der Gestaltung von Objekten verfügbare Ressourcen möglichst effizient einzusetzen und dabei soziale und Umweltaspekte zu berücksichtigen.

Energieeffizienz steht für das Bestreben, einen erbrachten Nutzen mit einem möglichst geringen Energieeinsatz zu erzielen und entspricht dem „Wirkungsgrad“ respektive dem Verhältnis aus Nutzenergie und eingesetzter Primärenergie.

Graue Energie bezeichnet die für die Produktion, Lagerung und den Transport von Baustoffen sowie den Rückbau und die Entsorgung eines Gebäudes aufzuwendende Energiemenge. Analog wird der Begriff „Graue Emissionen“ verwendet.

Green Buildings sind Gebäude, deren gesamter Lebenszyklus von der Konzeption, respektive Sanierung bis zum Abriss darauf ausgerichtet ist, dass Ressourcen möglichst effizient genutzt und schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit minimiert werden.

Nachhaltigkeit steht für das Prinzip, ein regenerierbares System so zu nutzen, dass es im Wesentlichen erhalten bleibt und sein Bestand auf natürliche Weise nachwachsen kann.

Nachhaltiges Bauen strebt für alle Phasen des Lebenszyklus von Gebäuden eine Minimierung des Verbrauchs von Energie und Ressourcen sowie einen möglichst geringen CO2-Ausstoß an.

Ökobilanz (auch Lebenszyklusanalyse, engl. Life Cycle Assessment, LCA) ist eine Methode für die Bewertung von Baumaterialien oder Gebäuden nach ihren Umweltwirkungen während der Produktion, Nutzung und Entsorgung.

Wichtige Ecodesign-Faktoren

Viele Faktoren beeinflussen die Energiebilanz von Gebäuden. Bereits Standortwahl und Gebäudeausrichtung entscheiden. Liegt das Gebäude windgeschützt an einem Südhang oder exponiert auf einer Bergkuppe? Öffnet sich das Gebäude nach Süden, um möglichst viel solare Gewinne erzielen zu können? Neben diesen Fragen spielt die Gebäudeform eine wichtige Rolle. So sollte die Gebäude-Außenhülle im Verhältnis zum beheizten Raumvolumen (A/V-Verhältnis) möglichst klein sein. Je kompakter eine Gebäudeform ausfällt und je weniger Vor- und Rücksprünge sie aufweist, desto bessere Energiekennwerte ergeben sich.

Wichtig sind ferner eine günstige Gebäudezonierung und Raumanordnung: Unbeheizte Treppen- oder Abstellräume sollten nach Norden orientiert sein und zusammen mit den niedriger temperierten Räumen – Flur, Schlafzimmer, WC – einen Puffer um die Kernzone mit den Wohnräumen bilden, die nach Süden ausgerichtet sein sollten. Zu den weiteren Faktoren zählen eine geschickte Fensteranordnung – großzügige Südfenster, kleinformatige Nordfenster –, die Vermeidung konstruktiver Wärmebrücken, die Wahl energiesparender Bau- und Dämmstoffe, Bauprodukte und HKLSE-Systeme sowie die Einhaltung von Energiesparstandards, aber auch das Nutzerverhalten.