Ein Déjà-vu? Im Harvard-Energie-Report von 1979 steht geschrieben: „[…] die Einsparung von Energie ist die billigste, sicherste und produktivste Energiealternative […]“. In der Debatte um die Zukunft unserer Wälder [1] hört sich das 2022 ganz ähnlich an: „[…] eine Reduzierung des Verbrauchs in verbrauchsstarken Ländern wie Deutschland (ist) notwendig, um das Angebot an nachhaltigem Rundholz nicht weiter zu überschreiten und damit einer Übernutzung vorzubeugen.“

Während beim Energieverbrauch heute Absenkpfade existieren, gehen die Holzwirtschaft und Akteure bioökonomischer Holzanwendungen von einem wachsenden Holzeinsatz aus. Selbst der Beirat für Waldpolitik des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ist zuvorderst einer „gesicherte(n) Versorgung von Holzindustrie und Energiewirtschaft mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz“ verpflichtet [2]. Für den Holzeinschlag in deutschen Wäldern existiert keine politische Steuerung. Er folgt der Holznachfrage und nähert sich immer mehr dem Holzpräferenzszenario an, das den Interessen der Waldbesitzer entspricht.

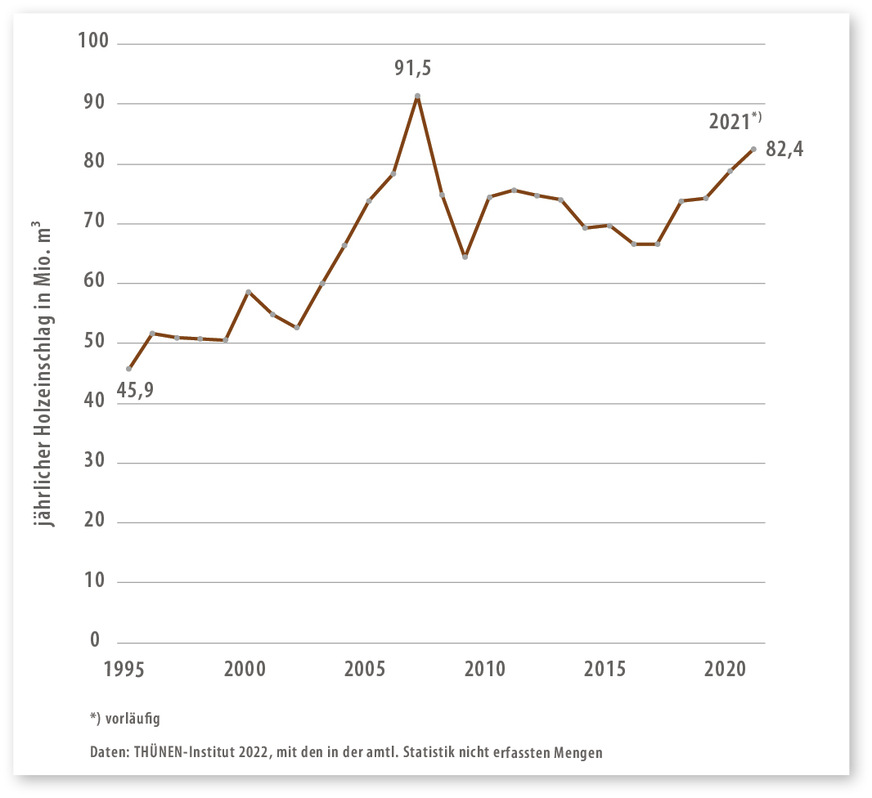

Die Hoffnung, der Einschlag bliebe unter den Szenariowerten der WEHAM-Szenarien (ganz so, wie die Prognosen der Energieberichte des BMWi in den 1980er Jahren von der Realität stets überholt wurden), droht jedoch angesichts des Kurvenverlaufes in Abb. 1 enttäuscht zu werden [3]. Schon 2021 liegt der Einschlag mit 82,4 Mio. Kubikmeter (ohne Rinde) fast auf der Höhe des Naturschutzpräferenzszenarios und es entscheiden bisher allein die wirtschaftliche Entwicklung und die Auswirkungen der Klimakrise über den weiteren Verlauf.

Risikokorridor für den Holzverbrauch

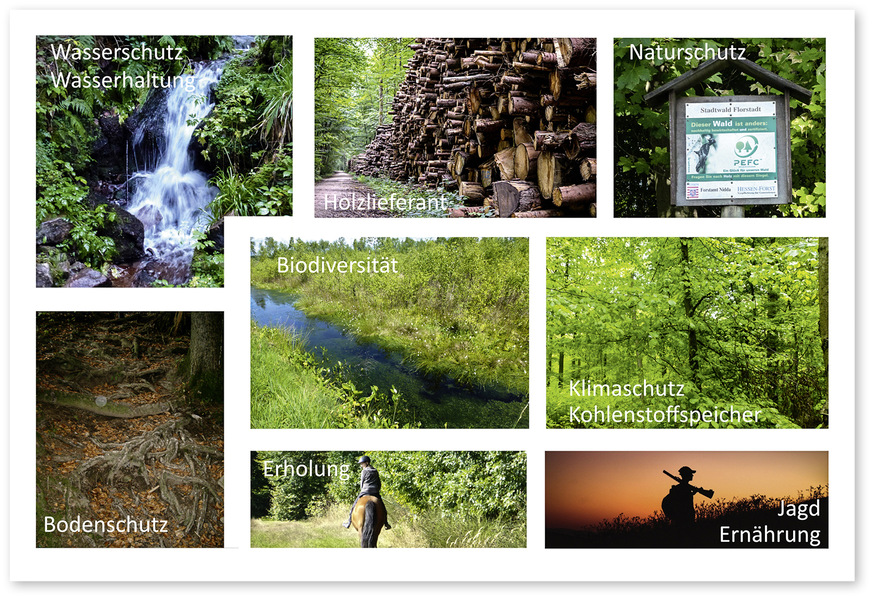

Es ist Zeit für einen Wandel: Der deutsche Holzverbrauch übersteigt den Holzeinschlag, die erforderlichen Importe stammen vielfach aus Ländern mit übernutzten Holzressourcen, die Gefahren für das Ökosystem der Wälder wachsen [4]. Eine nachhaltige Forstpolitik muss die Sicherung aller „Ökosystemleistungen“ einschließen (Abb. 2) und sich schneller als bisher wandeln. Sogar überschaubare Vorhaben wurden nicht erfüllt [5]: „Ende 2020 lag der Flächenanteil von Wäldern, für die die natürliche Entwicklung dauerhaft gesichert ist, bei 3,1 %, womit das Ziel (5,0 %, der Verfasser) nicht erreicht werden konnte.“

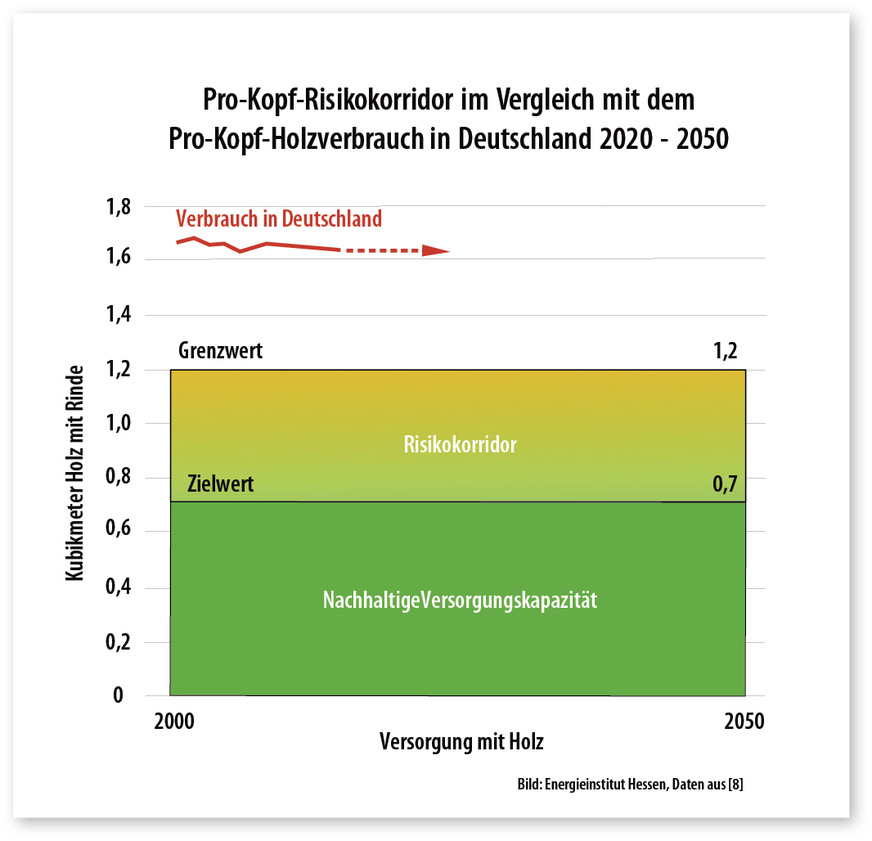

Deutschland ist Holzhochkonsumland mit ansteigendem Verbrauch. Eine Umkehr erfordert Änderungen auf der Holzangebots- und der Verbrauchsseite. Ein nationaler Risikokorridor für den Holzverbrauch, der nationale und regionale Benchmarks enthält, anhand dessen sich der jährliche Holzfußabdruck kontrollieren lässt, wäre das geeignete Instrument, um ein Umdenken zu bewirken [6] (Abb. 3). Die Fixierung seiner Anforderungen bedarf einer eingehenden Debatte. Der Korridor förderte auch die Umsetzung der UN- und EU-Beschlüsse zur Biodiversität.

Ein an ökologischen Kriterien orientiertes Vorgehen findet man bereits in kleineren Gemeinde- und Privatwäldern [7]. Die Größenordnung der Benchmarks muss sich am jährlichen Waldzuwachs orientieren. Das Kriterium „hohes Nachhaltigkeitsrisiko“ stünde für die Sicherung des Baumbestandes mit einem Holzeinschlag von 80 % des Zuwachses. Der derzeitige deutsche Pro-Kopf-Holzverbrauch übersteigt mit 1,6 kg pro Jahr (mit Rinde) den oberen Grenzwert. Ein „geringes Nachhaltigkeitsrisiko“ bestünde bei nur 50 % Holzeinschlag vom Jahreszuwachs und sicherte alle Ökosystemleistungen der Wälder. Das Wertepaar zwischen 50 bis 80 % ergibt den Risikokorridor des Holzverbrauches zwischen 0,7 und 1,2 m³ Holz (mit Rinde) pro Kopf und Jahr, oder für das Jahr 2020 rund 60 bis 97 Mio. m³ (mit Rinde) Holzeinschlag.

Es wäre daher aktuell anzuraten, mehr Holz einzusparen, es in Kaskaden zu nutzen und das Holzrecycling voranzubringen, da sonst der Pro-Kopf-Verbrauch „womöglich im Jahr 2030 um rund 230 Prozent bis 350 Prozent höher als die untere bzw. obere Grenze des globalen Pro-Kopf-Risikokorridors“ läge [8]. Für jeden Holzverbrauchssektor blieben nur dann Spielräume nach oben, wenn andere Verbrauchssektoren einsparten.

Als Ordnungswerkzeug für den Holzverbrauch führte ein Risikokorridor zu einer Auseinandersetzung mit sinnvollen Holzanwendungen, auch zu schärferer Konkurrenz zwischen den Holzverbrauchssektoren. Die zukünftige Waldpolitik muss den Holzkonsum regulieren, um auf den Klimawandel mit steigender Menge an Kalamitätenholz und immer mehr Ernteausfällen zu reagieren. Auch der Waldumbau zu resilienteren Holz- und Anbauarten reduziert die Erträge, ertragsschwächere Holzaltersklassen wachsen heran, die Biodiversitätspolitik dehnt die Wald-Schutzflächen aus. Fakt ist: Holz reicht künftig nicht für alle Sektoren, keineswegs für ihre Ausweitung. Alle Holzanwendungen gehören demzufolge – wie die alten energieverschwendenden Bauweisen nach 1974 – auf den Prüfstand.

Bild: Energieinstitut Hessen

Bauwende durch mehr Holzbau? – ein fataler Irrweg

Eine der neuen bioökonomischen Holzanwendungen ist die „Bauwende“ mit einer politisch geförderten Erhöhung der Holzbauquote. Klare Ziele gibt es nicht. Die Diskussion erweckt jedoch den Eindruck, zukünftige Neubauten wären zur CO₂-Einsparung ausnahmslos in Holz zu errichten. Dem widerspricht das im Teil 1 des Artikels vorgestellte Studienergebnis [9], nachdem eine hohe Holzbauquote von über 50 % über 15 Jahre nur 15,1 % der durch Neubauten in diesem Zeitraum entstehenden CO₂-Emissionen einsparte. Auch die Schweizer EMPA [10] stellt fest: „Der Optimierungsspielraum ist bei der grauen Energie deutlich geringer als beispielsweise bei der Heizenergie und liegt im Bereich von maximal 35 % gegenüber dem heutigen Durchschnitt.“ Der Anteil des Bauholzes in Altbaumodernisierung, Neubau und Innenausbau beträgt etwa 20 % am Holzfußabdruck, Tendenz steigend [11]. Dieses Holz stammte noch 2012 zu rund 90 % aus dem Inland, eine Quote, die durch weitere bioökonomische Holz-

anwendungen mit Wachstumspotenzial und die Restriktionen für das Holzangebot zukünftig zu sinken droht.

Damit die „Holzbauwende“ sich nicht als für den Klimaschutz kontraproduktiver Irrweg herausstellt, ist ein Konzept mit Technikfolgenabschätzung unabdingbar. Auf dem Hintergrund eines geringeren Holzangebotes ist abzuwägen, ob die im Holzbau eingeschlagene Richtung neu zu justieren ist. Drei Beispiele zeigen den Diskussionsbedarf.

Brettsperrholz mit hohem Energieaufwand

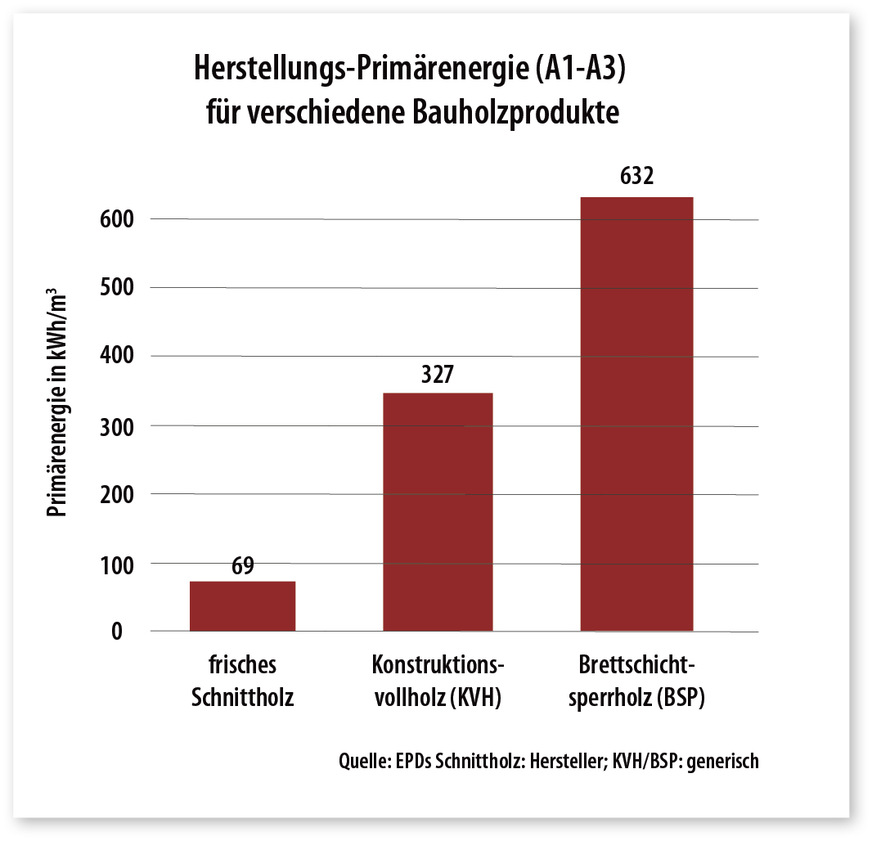

Nichtwohnbauten werden zunehmend mit Brettsperrholz (BSP) errichtet, dessen Markt rasant wächst. Allerdings erlaubt dieser Gebäudetyp wegen der Massivbauabschnitte für Fluchttreppenhäuser, Keller und Tiefgaragen sowie anderen brandschutzrechtlichen Aspekten bestenfalls eine Hybrid-Bauweise, zum Beispiel Holz-Betondecken, weshalb die Unterschiede zur Massivbauweise bei der grauen Energie und beim CO₂ wenige Prozente betragen [12]. Die Herstellung von BSP ist mit über 600 kWh/m³ zudem sehr energieintensiv, was sich ebenfalls in der Bilanz niederschlägt und den Unterschied weiter verringert (Abb. 3). Ursächlich sind die Bindemittel (Polyisocyanat u. a.), die Holztrocknung sowie das Hobeln und Zuschneiden.

Der Informationsdienst Holz [13] schreibt zur Umweltrelevanz von BSP: „Dass Holz eine nachhaltige Ressource ist und der Holzbau CO₂ speichert, reicht allerdings auch beim BSP nicht aus, um die Verwendung großvolumiger und materialintensiver Bauteile als nachhaltig zu rechtfertigen. Die Holzbau-Branche hat im Bereich Nachhaltigkeit, Zertifizierung und CO₂-Bilanzierung Nachholbedarf.“ Abb. 4 zeigt die Unterschiede in der grauen Energie verschiedener Holzprodukte. Am Ende der Nutzungsdauer steht bisher die Verbrennung, Kaskadennutzung existiert noch nicht.

Bilder: Energieinstitut Hessen, Pixabay

Holzweichfaserdämmstoffe

Dämmstoffe aus Holzweichfaserplatten vermehren die Bauholzmenge. Auf sie entfielen 2013 schon 1,4 Mio. m³ Rohholz (mit Rinde), die sich im Bauboom 2021 auf rund 2 bis 2,5 Mio. m³ Rohholz abschätzen lassen und bereits 10 % des Anteils beim Bauholz einnehmen [14]. Neue Herstellungsverfahren laufen ihrer Intention zuwider, als Naturdämmstoffe andere Dämmstoffarten zu ersetzen. Die immer dickeren Dämmplatten erfordern eine „chemische Veredelung“ mit 4-5 % Polyisocyanat als Bindemittel im Trockenverfahren. Holzweichfaserplatten enthalten bei gleichem Dämmwert durch höheres Gewicht und mehr Dicke bis zu 77 % der Polyisocyanatmenge einer gleich dämmenden, dünneren und gänzlich aus Polyisocyanat bestehenden PU-Dämmplatte. Bei einem U-Wert von 0,15 W/(m²K) enthält die 12 cm dicke PU-Platte pro Quadratmeter 2,7 kg und die 30 cm dicke hybride Holzplatte rund 2,1 kg Polyisocyanat.

Durch die für den Herstellungsprozess unabdingbare Polymerisation ist das Bindemittel für die Umwelt zwar unproblematisch, erzwingt jedoch für die Entsorgung von Holzweichfaserplatten deren Verbrennung. Auch beim Herstellungsenergieaufwand gibt es Probleme. Wäre es das erklärte Ziel, dass Holzweichfaserdämmstoffe im Rahmen der „Bauwende“ beispielsweise die Hartschaum- und Mineralfaserdämmstoffe verdrängen, erhöhte sich der Bauholzbedarf Deutschlands um ungefähr 8 %, und der nationale Herstellungsenergieaufwand für Dämmstoffe würde sich um rund 50 % erhöhen [15].

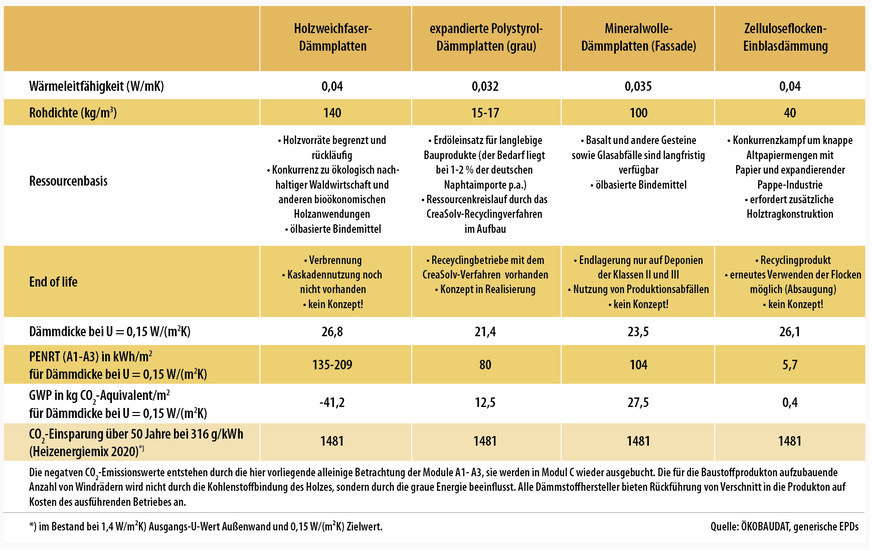

Die Herstellungsenergie (A1-A3) als nicht erneuerbare Primärenergie ist bei der Holzweichfaserplatte um den Faktor 1,3 bis 36 höher als bei anderen Dämmstoffen, deren Ressourcenbasis z. B. bei Polystyrol oder Mineralwolle durch Recyclingverfahren wie CreaSolv für Polystyroldämmung gestützt wird und langfristig gesichert ist. Unter den über 30 Dämmstoffarten gibt es Alternativen mit einem geringeren Energie- und CO₂-Aufwand, ohne ressourcenseitige Begrenzung und ohne Nöte beim Recycling. Verglichen wurden in der Tabelle in Abb. 5 Dämmstoffqualitäten für die Außenwanddämmung [16].

Die graue Energie der Dämmstoffe ist für die gesamte Ökobilanz eines Gebäudes zwar von geringer Bedeutung, ihre Herstellungsenergie ist jedoch ein nicht zu unterschätzender Teil des regenerativen Energiebedarfs, der von noch zu bauenden Wind-, Solarkraftwerken und E-Speichern zu decken ist. Zur Herstellung von Holzweichfaserplatten werden Rohholzstämme geschlagen, die, würden sie im Wald verbleiben, eine höhere Kohlenstoffbindung als Neuanpflanzungen böten [17]. Die Kohlenstoffaufnahme von Bäumen entfällt zu 39 bis 50 % auf das letzte Drittel ihrer Lebensdauer. Angesichts der Dringlichkeit des Klimaschutzes ist das von Bedeutung, aber in EPDs nicht bewertbar [18].

Verdrängungseffekte bilanzieren

Die dem Recycling entstammende „Zellulosedämmung“ konkurriert mit der Papier-/Pappen- und Druckindustrie um den Rohstoff Altpapier. Die Produktionsmenge von Papier/Pappen soll sich bis 2050 verdoppeln. Die Entnahme von Altpapier für Zellulosedämmstoffe erhöht den Primärenergiebedarf und CO₂-Ausstoß bei der Papierherstellung, da der um das für Dämmstoffe abgezweigte Altpapier steigende Frischholzbedarf die Herstellungsenergie erhöht [19]. Die Lehre ist: Bei den neuen bioökonomischen Holzanwendungen müssen auch die CO₂-Mengen und die Herstellungsprimärenergie einbezogen werden, die durch Verdrängung von bisher holznutzenden Wirtschaftsbereichen auf andere Rohstoffe entstehen.

Bild: Energieinstitut Hessen, Daten aus [8]

Mehr Holz – aber woher?

Das Waldwachstum in Deutschland war in den vergangenen Jahrzehnten gering, stets begrenzt durch die Konkurrenz von Landwirtschafts- und Siedlungsflächen [20]. Den Aufwand für Siedlungsbau im Blick will das „Bauhaus der Erde“ mit der weltweiten Anpflanzung von 500 Mrd. Bäumen vor allem den Betonbau und seine CO₂-Emissionen beseitigen und die Neubauten weltweit auf Holz umstellen [21]. Der angebotsorientierte Vorschlag erinnert an die Energiepolitik nach 1974, als neue Energien ein „ehernes“ Verbrauchswachstum decken sollten. Auch fehlt ein Konzept mit fundierenden Studien. Das visionär anmutende Vorhaben steckt zudem voller Probleme.

Die für das Bauhaus-Projekt geplanten neuen Wälder wandeln bislang waldlose Landschaftstypen wie Wüsten und Steppen um, die seit der letzten großen Eiszeit die klimatischen Verhältnisse der Erde prägten (Abb. 6). Wissenschaftlich sind die klimatischen Vorteile solcher Umwandlungen umstritten. Die reduzierte Albedo (Rückstrahlvermögen einer Oberfläche, d. Red.) der neuen Wälder lässt statt der Abkühlung eher Erwärmungseffekte erwarten. Forscher der Universität Haifa identifizierten nur 448 Mio. ha geeigneter Flächen, auf denen lediglich 70 Mrd. anstatt der angepeilten 500 Mrd. Bäume Platz finden [22]. Deren Kohlenstoffbindung durch Waldanpflanzungen bis zum Jahr 2100 beziffern sie auf 32,3 Mrd. t (1 Mrd. t = 1 Gt), „aber 22,6 Gt davon sind erforderlich, um den Albedo-Effekte auszugleichen.“ Ein risikoreiches Projekt, mit einem Wirkungsgrad von nur 30 Prozent, das jährlich weniger als ein Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen kompensierte.

Als Mischwald benötigten 500 Mrd. Bäume statt 448 Mio. ha etwa 3,3 Mrd. ha Anbaufläche zuzüglich der Erschließungswege. Das globale Waldflächenwachstum um rund 70 % verteilte sich auf alle Erdteile, erforderte politische Abstimmungsprozesse über Jahrzehnte und lieferte erst 60 Jahre später, also ab 2100, erntereifes Holz. Überträgt man das Verhältnis von heutiger Weltwaldfläche und jährlicher Erntemenge auf die neuen Wälder sind im Endzustand 2 bis 3 Mrd. m³ Rohholz (ohne Rinde) pro Jahr zu erwarten, weit entfernt von den 40 Mrd. m³ Holz für den Ersatz des weltweit verbauten Betons [23]. Zu wenig, zu spät und zu risikoreich.

Holzplantagen lieferten zwar schon nach etwa fünf bis zehn Jahren die erste Ernte, führten aber durch ihre prägende Flächenmächtigkeit zur Abwertung von ökologischen Waldfunktionen in der öffentlichen Wertschätzung und böten weder Erholungsfunktion noch Biodiversität. Sie belasteten durch Düngung und Erntemaschinen das Wasser und die Waldböden. Der Kurzumtrieb brächte nur einen geringen Klimaschutzbeitrag. Bauholz liefern schnell wachsende Baumarten nur bedingt.

Die Flächen für Neuanpflanzungen liegen in Afrika, Asien, Russland und Südamerika. Sowohl die Bodeneigentumsverhältnisse als auch die Konkurrenz der Aufforstungsflächen zu landwirtschaftlicher Nutzung und die Wirtschaftsinteressen der globalen Energieholz, Holz- und Nahrungsmittelindustrie sowie staatliche Einflussnahme verursachen den bisherigen globalen Waldverlust und verzögerten das Projekt auf Jahrzehnte.

Hinzu kommen die in Teil 1 des Artikels beschriebenen Aspekte der nicht substituierbaren Betonanteile im Industrie-, Tief- und Verkehrswegebau und der Massivbauanteile bei Kellern und Nichtwohngebäuden. Nicht zu vergessen die Probleme der Umstrukturierung in der bisherigen Bauwirtschaft. Zu bedenken sind weiterhin der geringe Beitrag zu weniger grauen Energie und CO₂ aufgrund der erforderlichen Hybridbauweise. Selbst bei hohen verpflichtend eingeführten Holzbauquoten funktioniert das Bauen nicht ohne Symbiose mit dem Massivbau [24].

Auf den umweltverträglichen Holzeinschlag kommt es an

Eine einfache Lösung im Bereich der grauen Energie unserer Gebäude mit totaler Substitution der Bauweisen durch den Holzbau ist technisch und durch die knappen Holzressourcen nicht möglich und aufgrund des geringen CO₂-Einsparpotenzials

gegenüber dem Massivbau auch nicht geboten. Gute Lösungen entwickeln sich stattdessen aus den vorhandenen Strukturen.

Dem Holzbau wäre am besten gedient, wenn er sich in die Grenzen des Holzrisikokorridors in Konkurrenz mit den anderen Holzverbrauchssektoren einbindet und zusammen mit den Anstrengungen der mineralischen Baustoffindustrie zu einer Gesamtlösung „Dekarbonisierung der grauen Energie“ beiträgt, unterstützt durch die nationale Dekarbonisierung der Energieversorgung, die bis zu 20 % der grauen Energie einspart [25]. Eine solche Kooperation entlastete maßgeblich die Wälder.

Angesichts der Rodung unserer letzten Urwälder im 12. Jahrhundert für den Ackerbau und der ungerechten weltweiten Verteilung des Holzverbrauchs, mit Deutschland als Holz-Hochverbraucher in der Spitzengruppe der Nationen, dienten wir den Wäldern der Welt fortan vorbildlich, wenn der Holzeinschlag nicht mehr an einem steigenden Holzverbrauch, sondern sich der Verbrauch mit Zielwerten am möglichen Holzeinschlag orientierte. ■

Bild: Energieinstitut Hessen

Literatur und Quellen

[1] Stobaugh/Yergin, Harvard Energy Report, München 1980; Vincent Egenolf et.al., The timber footprint of German bioeconomy scenarios compared to the planetary boundaries for sustainable roundwood supply, in: https://t1p.de/230230

[2] https://t1p.de/230231

[3] Oehmichen, Katrin, et.al., Ergebnisse und Bewertung der alternativen WEHAM-Szenarien, in: AFZ-Der Wald 2017; BMEL, Waldbericht 2021; Zusammenschau des

Berichtsdesasters in: Klaus Traube, Billiger Atomstrom, Hamburg 1982, Seite 20

[4] Universität Kassel, Center for Environmental Systems Research, Alles aus Holz – Rohstoff der Zukunft oder kommende Krise? Ansätze zu einer ausgewogenen Bioökonomie, Kassel 2022, Engl. Langfassung: Universität Kassel, Center for Environmental Systems Research, Everything from wood - The Resource of the Future or the next Crisis? Kassel 2022

[5] UBA (Hrsg.) Ökoinstitut Darmstadt, Implementierung von Nachhaltigkeitskriterien für die stoffliche Nutzung von Biomasse im Rahmen des Blauen Engel (Teil 1), Dessau 2019

[6] Universität Kassel, Center for Environmental Systems Research, Alles aus Holz – Rohstoff der Zukunft oder kommende Krise? Ansätze zu einer ausgewogenen Bioökonomie, Kassel 2022

[7] Zum Beispiel der Stadtwald Florstadt, Bürgerwald Steinfeld/Spessart, Stadtwald Göttingen u. a. Städte: https://t1p.de/230232

[8] Universität Kassel, a.a.O.

[9] Hafner A.; Rüter S.; Ebert S.; Schäfer S.; König, H.; Cristofaro L.; Diederichs; S.; Kleinhenz, M.; Krechel, M. (2017): Treibhausgasbilanzierung von Holzgebäuden – Umsetzung neuer Anforderungen an Ökobilanzen und Ermittlung empirischer Substitutionsfaktoren (THG-Holzbau), Forschungsprojekt: Waldklimafonds 2015

[10] Markus Koschenz/Andreas Pfeiffer EMPA, Potenzial Wohngebäude, Energie- und Gebäudetechnik für die 2000-Watt-Gesellschaft, Zürich 2005. Die Studie basiert auf einer umfangreichen Analyse des Grauen Energieaufwandes bei Bauten, die in Deutschland fehlt.

[11] Angaben auf Basis: Prof. Udo Mantau u. a., Entwicklung von Holzverwendungsszenarien, Universität Hamburg, Zentrum Holzwirtschaft, Mai 2017

[12] https://t1p.de/230233

[13] https://t1p.de/230234; Informationsdienst Holz, 01-2023, https://t1p.de/230235

[14] Prof. Mantau et. al., Holzeinsatz im Bauwesen – Verwendungsstrukturen nach Gebäuden und Gewerken, Hamburg 2013; eigene Berechnung

[15] Eigene Berechnung auf Basis der EPD’s der einschlägigen Dämmstoffe in ÖKOBAUDAT

[16] siehe Tabellenwerte auf Basis der EPD’s der genannten Dämm- und Baustoffe in ÖKOBAUDAT

[17] https://t1p.de/230236. Der unter diesem Link einsehbare Film zeigt, eingeleitet mit dem Satz: „Frisches unbehandeltes Nadelholz ist der Rohstoff für alle steico-Produkte“, wie sich Baumstämme zu Hackschnitzeln und von dort zu den einzelnen Produkten wandeln.

[18] Köhl M, Neupane PR, Lotfiomran N (2017) The impact of tree age on biomass growth and carbon accumulation capacity: A retrospective analysis using tree ring data of three tropical tree species grown in natural forests of Suriname. PLoS ONE 12(8): e0181187.

[19] UBA Texte, ÖKO-Institut Darmstadt, ifeu-Institut Heidelberg, Stoffstrommanagement von Biomasseabfällen mit dem Ziel der Optimierung der Verwertung organischer Abfälle, Darmstadt/Dessau 2007

[20] UBA Texte 192-2020, Institut für angewandte Forschung im Bauwesen (IaFB) e.V., Potenziale von Bauen mit Holz, Berlin/Dessau 2020

[21] Prof. Schellnhuber, Bauhaus der Erde, diverse Vorträge mit großer medialer und politischer Aufmerksamkeit, u. a. Digitales Forum der Fachzeitschrift Gebäudeenergieberater „Gebäudehülle im Focus“ am 08.11.2022

[22] S. Rohatyn, D. Yakir et. al., Limited climate change mitigation potential through forestation of the vast dryland regions in: Science 377, 1436- 1439 (2022); B. Waring,

M. Neumann, I. C. Prentice, M. Adams, P. Smith, and M. Siegert, „Forests and Decarbonisation – Roles of Natural and Planted Forests“, Frontiers in Forests and Global Change, vol. 3, May 2020, doi: 10.3389/ffgc.2020.00058. Die Baumanzahl wurde mit 150 Stück pro Hektar angenommen, um naturnahe Waldformen, Wegflächen für die Bewirtschaftung und andere Aspekte abzubilden.

[23] J. Verkerk, M. Hassegawa, J. van Brusselen, M. Cramm, X. Chen, et al., „Forest products in the global bioeconomy – Enabling substitution by wood-based products and contributing to the Sustainable Development Goals“, Rome, FAO, 2021. doi: 10.4060/cb7274en

[24] siehe Fußnoten 19 bis 23 im Teil 1 des Artikels

[25] berechnet nach: Markus Koschenz/Andreas Pfeiffer a.a.O.

Hinweis: Die Tabelle enthält die unterschiedlichen Dämmdicken bei gleichem Ausgangs- und Ziel-U-Wert: IST und Ziel (siehe Zeile Dämmdicken: U = 0,15 W/(m²K)). Von den Dämmdicken hängt der unterschiedliche Materialeinsatz ab, derselbe U-Wert aber entscheidet über die Heizenergieeinsparung. Da die Differenz aus 1,4 bis 0,15 W/(m²K) immer dasselbe Ergebnis ergibt, ist auch das Endergebnis der Energieeinsparung immer dasselbe. Merke: Die Dämmstoffe sparen alle dasselbe ein, benötigen hierzu aber unterschiedliche Materialmengen. Bei der Holzweichfaserplatte wird deshalb die Naturgunst des Holzes bei der PRENT zum großen Teil wieder aufgezehrt. Und beim CO₂ ist er egal, weil Dämmstoffe nicht die entscheidende Frage sind für die Prägung des GWP-Profils eines Hauses. Das ist nach wie vor die Heizenergie und ihre Deckung über 50 Jahre (siehe letzte Zeile – 50 Jahre sind in der Norm der festgelegte Zeitraum für Umweltbilanzen).

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem -Dossier Bautechnik mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/bautechnik