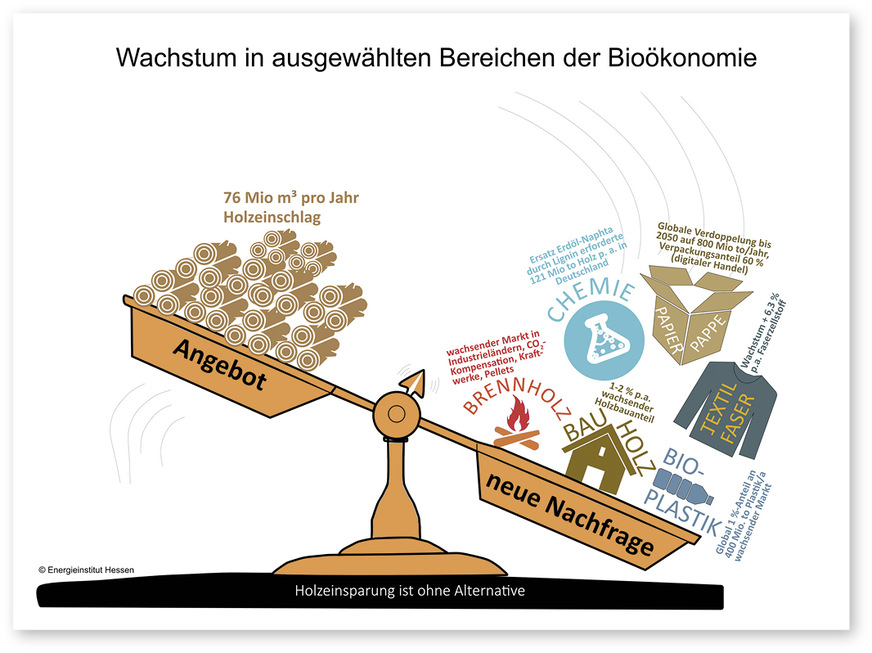

Zwischen 1998 und 2021 stieg der Holzeinschlag in Deutschland um das 2,1-fache. In den letzten fünf Jahren betrug der Anstieg bereits 12 % jährlich. Die Einschlagsmenge stieg in diesen 23 Jahren insgesamt von 39 Mio. m³ auf rund 83 Mio. m³ Rundholz und reichte doch nicht aus – längst wurde eines der waldreichsten Länder Europas zum Netto-Holzimportland. Der als Holzfußabdruck bezeichnete deutsche Inlandsholzverbrauch überstieg 2021 mit 104 Millionen m³den mittleren jährlichen Holzeinschlag der WEHAM-Szenarien von 76 Mio. m³ pro Jahr (Abb. 1). Der Einschlag sprengt immer häufiger die Nachhaltigkeitsgrenze von 80 % des Zuwachses, da infolge der Klimakrise viel mehr Kalamitätenholz ungeplant anfällt. Deutschland gehört als Holz-Hochkonsumland mit 1,2 m³ Holz pro Kopf zur internationalen Spitze: Unser Holzverbrauch liegt um das Zweifache über dem Weltdurchschnitt und übertrifft beispielsweise Asien um das Sechsfache. Erreichten alle Länder der Welt dieses Verbrauchsniveau, stiege der globale Holzverbrauch von

4 Mrd. m³ auf 12,4 Mrd. m³ pro Jahr [1].

Baustoff Holz – der überforderte Öko-Rettungsanker

Dem nicht genug – trotz der bereits heute viel zu intensiven Holznutzung forschen neben dem Bauwesen auch andere Branchen wie Chemie, Bekleidung, Verpackung für Internethandel, Bioplastik und Energieholz an neuen Materialanwendungen im Sinne der „Bioökonomie“

(Abb. 2). So wie am Bau gilt auch in diesen Branchen Holz als der Rettungsanker schlechthin und soll Öl und Gas sowie die mineralischen Baustoffe ganz oder teilweise ersetzen [2].

Wachstumssteigernd wirkt auch der internationale Holzhandel. Längst keine Einbahnstraße mehr, bescherte er uns im Jahr 2021 Preissteigerungen für manche Holzprodukte um bis zu 700 %. Die Versorgungslage und die Preise werden immer unkalkulierbarer. Seit drei Jahren steigt der ungeplante Anfall von Kalamitätenholz in Deutschland stetig an und erreichte 2021 rund 75 % des Einschlags.

Klimastress steigt, nutzbare Anbauflächen sinken

Die Wälder sind im Stress. Sogar die tiefwurzelnden Buchen weisen bereits Kronenschäden auf (Abb. 3) – inzwischen bei rund der Hälfte des Baumbestandes. Waldschädigende Ereignisse treten in immer kürzeren Abständen auf: Waldbrände, Sturmschäden, Austrocknung, Schädlingsbefall. Ohne gezielte beschränkende Maßnahmen beim Holzeinschlag bewirkt nicht die Politik, sondern der Klimawandel einen Rückgang der Holzproduktion (Abb. 4): Es werden weltweite Kapazitätsreduktionen bis zu 35 % oder fast 1,5 Mrd. m³ Holz (mit Rinde) pro Jahr prognostiziert. Notverkäufe von Kalamitätenholz minimieren die Erlöse und erschweren somit die Wiederaufforstung von privaten Wäldern, die immerhin 43 % der deutschen Waldfläche ausmachen.

Zudem verebbt mehr und mehr die einst hohe Holzangebotswelle aus den umfangreichen Neuanpflanzungen nach 1945 [3]. Die Anbauflächen der nun kommenden Holzjahrgänge sind um 30 bis 50 % kleiner, und der zugleich gestiegene Anteil an Buchen ist um ein Drittel ertragsärmer als Nadelholz.

Gleichzeitig wird der EU-Biodiversitätsschutz (EUBDS) voraussichtlich das Nutzholzangebot bis zum Jahr 2050 zwischen 10 und 58 % reduzieren [4]. Die neuen Montrealer UN-Beschlüsse zur Biodiversität stellen 30 % aller Land- und Meeresflächen unter Schutz, Europas geschützte Landflächen machen bisher nur 10 % aus.

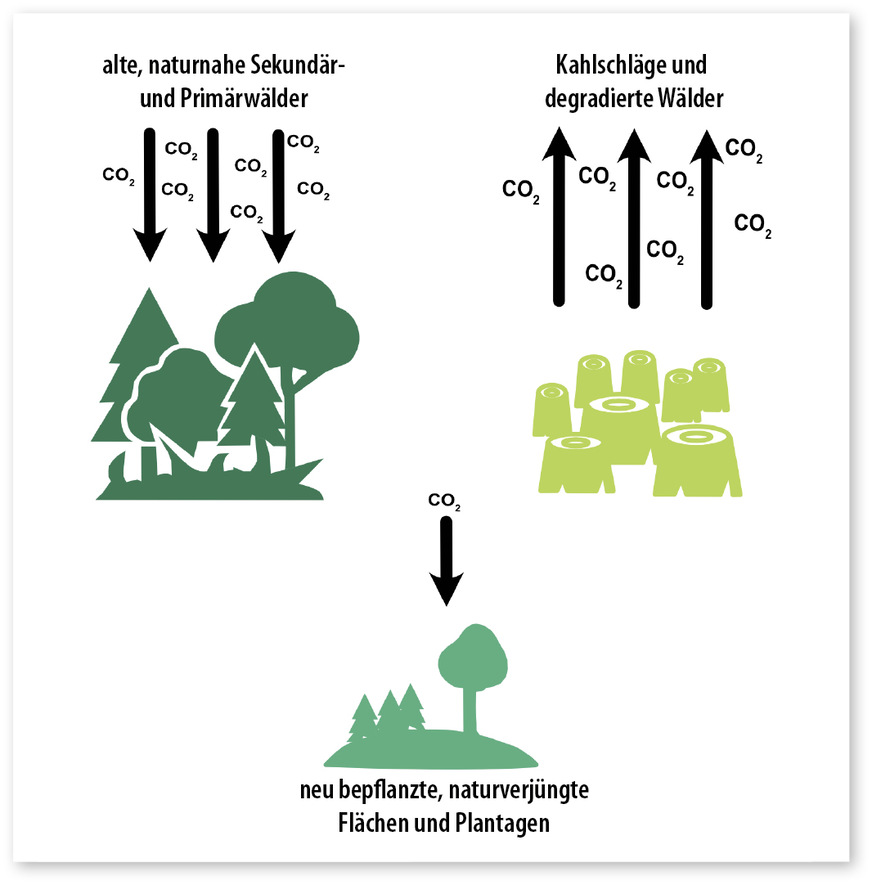

Bild: Energieinstitut Hessen

Holz kann Vieles, reicht aber nicht für Alles

Angesichts dieser Lage stellt die Studie „Alles aus Holz“ [5] die richtige Gretchenfrage: „Kann Holz verwendet werden, um unsere Häuser zu bauen, unsere Wärme- und Stromnetze mit Strom zu versorgen, uns zu kleiden, unsere Lieferungen zu verpacken und unsere Kunststoffe gleichzeitig zu ersetzen?“ Die darauf gegebene Antwort legt die Axt an die Annahme, Holz stünde als nachwachsende Ressource stets ausreichend zur Verfügung: „Nein, Holz kann nicht für alles verwendet werden.“

Alarmierend setzen die Autoren der Studie [6] hinzu: „Würden wir in Deutschland alle mit Holz bauen, würde kaum mehr inländisches Holz für die anderen Sektoren zur Verfügung stehen.“ Eine Studie im Auftrag des UBA stellt zudem fest [7]: „eine Erhöhung der Holzbauquote ohne Importe, sondern nur mit Zunahme der heimischen Waldfläche (wird) als unrealistisch eingeschätzt.“

Bauwende ohne Konzept

Von all dem unberührt arbeiten gesellschaftliche Kräfte an der neuen Bioökonomie „Holzbau“. Das nachrangige und lösbare Problem der Grauen Energie in Deutschland wurde zur dringlichen „Bauwende“ zugespitzt. Architektenverbände und Klimaschützer fordern die Senkung der CO2-Emissionen bei der Baustoffherstellung und übersehen nicht nur, dass die Baustoffindustrie dieser zunehmend Rechnung trägt, sondern dass sie dem verstaubten Gedanken der „bewussten Baustoffwahl“ aus den 70er Jahren aufsitzen [8].

Dieser soll nun, vom hohen Katheder aus, den Holzbau favo-

risieren. Man knüpft an dessen Wachstumsraten der letzten fünf Jahre an, die zwischen 4 bis 14 % per anno lagen. In der mittleren Rückschau zeigen sich indes Volatilität, Schrumpfungsphasen und starke Abhängigkeit von der Wirtschaftsentwicklung. Getragen wird der Holzbau zu 85 % vom kostengünstigen EFH als Fertighaus, keineswegs vom neuen Willen zur CO2-Einsparung. Mit Schlagworten wie natürlich, nachhaltig und wohngesund, CO2-speichernd und nachwachsend trifft man politikergerecht ins Schwarze und schon strebt die EU-Präsidentin das „Bauhaus Europas“ an und will 3 Mrd. Bäume pflanzen, nur noch vom deutschen Bauhaus der Erde und dessen Ziel von 500 Mrd. Baumanpflanzungen weltweit übertrumpft. Fast 80 000 kleine Firmen des Bauhauptgewerbes, ihre Zulieferer, die Baustoffhersteller und die Grundstofflieferanten leben fortan vom Wald – oder verschwinden vom Markt.

Der Aktion fehlt neben einer Stimmigkeit vor allem das Konzept. Schon die Legende, auf die man sich beruft, ist falsch: Das „Bauhaus“ der Weimarer Zeit stand für bezahlbaren industriellen Massenwohnungsbau in Massivbauweise und war keineswegs der Träger des „Neuen Bauens“, es gab eher hässliche Geschichten zwischen den beiden Antipoden [9]. Auch wurde das schon damals knappe und teure Bauholz in der Industrialisierung nicht „vergessen“, sondern endlich gegen ausreichend verfügbare und kostengünstigere Massivbaustoffe ausgetauscht. Das sagt viel über die vermeintlich kluge Rückkehr zum Holzbau aus. Auch wenn sich dieser in den letzten Jahrzehnten technisch weiterentwickelt hat, bleibt die Ressourcenfrage davon unberührt.

Ein Problem wird erzeugt

Als 2020 eine internationale Wissenschaftlergruppe den ersten Satz ihres Artikels formulierte: „Der Bausektor ist weltweit für 39 % der prozessbedingten Treibhausgasemissionen verantwortlich…“ [10], konnten sie von seiner unglücklichen Rezeption in Deutschland noch nichts ahnen. Deutsche Umweltgruppen kommunizierten fortan, die Graue Energie habe einen Anteil von 39 % am CO2-Ausstoß. Zum großen Problem erkoren, hatte man mit dem Holzbau auch gleich dessen Lösung parat. Nur fleißige Leser erfuhren auf den hinteren Seiten des Textes, wie sich diese Zahl um 70 % reduzierte: „Nach Angaben der IEA entfielen 2017 auf die Herstellung und Verwendung von Materialien für den Bau und die Renovierung von Gebäuden 11 % der weltweiten energie- und prozessbedingten CO₂-Emissionen.“ Auch [11] kommt mit der Berechnung von 9,5 Mt CO2/Jahr oder 8 % der Emissionen des verarbeitenden Gewerbes in puncto CO2-Emissionen, bezogen auf die Graue Energie im Wohnungsbau, zu ähnlichen Resultaten.

Was aber kann und welche Holzmengen braucht diese Bauwende ohne Konzept? Es mehren sich die kritischen Studien, die verhindern wollen, dass sich der Weg zum Holz als Holzweg entpuppt. Ihre Zusammenfassung in [12] zeigt: Die erforderlichen Holzmengen und die Auswirkungen eines wachsenden Holzverbrauches auf den Wald bleiben in vielen Veröffentlichungen unberücksichtigt.

Bild: Tom Bayer - stock.adobe.com

Holz kann Beton nicht ersetzen

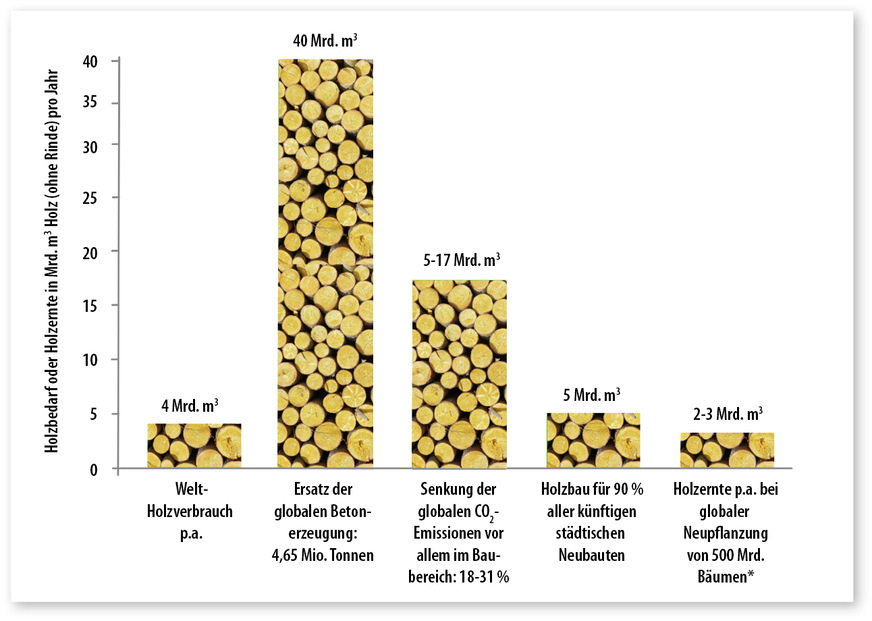

Wollte man nur 0,1 Masse-% des global verbauten Betons durch Holz ersetzen, bedingte eine solche Strategie nach [13] rund 40 Mio. m³ Holz pro Jahr (Abb. 5). Die Substitution der globalen Betonmenge von jährlich 4,65 Mrd. Tonnen Zement nebst 30 Mrd. Tonnen Zuschlagstoffen benötigte mehr als 40 Mrd. m3 Holz, also das 10-fache der weltweiten Gesamtholzentnahme von vier Milliarden Kubikmetern pro Jahr (ohne Rinde).

Die Autoren Oliver et.al. [14] zeigten 2014, „durch die Verwendung von Holzersatzstoffen (könnten) 14 bis 31 % der globalen CO2-Emissionen und 19 % des Verbrauchs fossiler Brennstoffe“ eingespart werden. Das größte Einsparpotenzial sehen sie durch vermehrten Holzbau, global wären jährlich bis zu 17 Mrd. m³ Rundholz (ohne Rinde) vonnöten, immerhin das 4,25-fache der bisherigen globalen Holzerntemenge. Darstellbarkeit und Folgen für die Wälder wurden nicht untersucht ebenso wenig wie die Auswirkungen auf andere holznutzende Industriezweige.

Churkina et. al. [15] untersuchten die Einführung der Holzbauweise bei 90 % aller künftig weltweit errichteten städtischen Neubauten mit dem Ergebnis von 5 Mrd. m³ Rohholzbedarf pro Jahr (ohne Rinde), mehr als die heutige Welt-Holzernte. Dies senkte die CO2-Emissionen bei der Grauen Energie um 50 %. Die Studie hält ihre Szenarien für darstellbar und fordert gesetzliche Maßnahmen ein.

Holz-Bauwende widerspricht den Grenzen des Wachstums

Der den Holzbedarf auf einen einzigen Wachstumsfaktor reduzierende Blick bedarf der Erweiterung auf die konkurrierenden Holzsektoren. Die deutsche Chemieindustrie legte 2021 ihre Roadmap zur Dekarbonisierung ihrer Branche vor. Die Umstellung der Olefin- und Aromatenproduktion von Öl auf Lignin erforderte jährlich 121 Mio. Tonnen oder 178 Mio. m³ Rohholz – also das 2,3-fache des jährlichen deutschen Holzeinschlags von rund 76 Mio. m³ [16]. Biochemie oder Holzbau? Man wird sich entscheiden müssen.

Beim Ersatz mineralischer Baustoffe gibt es technische Beschränkungen für den Holzeinsatz. Der Verein Deutscher Zementwerke gibt den Anteil des Betons für Tief- und Verkehrsbauten mit 33 % an [17]. Beträchtliche Teile der Gebäude und Betonanwendungen sind durch Holz nicht zu ersetzen (Tiefbau, Verkehrswegebau, Keller, Fluchttreppenhäuser). Eine Zusammenfassung Schweizer Untersuchungen der Grauen Energie in Wohngebäuden zeigt: Rund 30 % der Herstellungsenergie von Wohngebäuden entfallen auf Massivkeller und Fundamente. Nichtwohngebäude aus Holz sind in der Regel Hybridgebäude mit einem hohen Massivbauanteil [18].

Fazit: Der Holzbau wird der bioökonomischen Zielvorstellung einer ökologischen „Holz-Bauwende“ nicht gerecht. Die Verfolgung dieses Zieles überschritte beim Holz global die „Grenzen des Wachstums“. Es drohte weltweit eine weitere Entwaldung mit allen negativen Folgen. Schon das Teilziel, Beton durch Holz zu ersetzen, kann weder in Bezug auf die Bedarfe noch aufgrund technischer Anwendungszwänge gelingen. Eine Problemverlagerung drohte beim CO2, schnitte der Holzbau die bisherigen holzbasierten Industrien von ihrem Rohstoff ab und die Ersatzrohstoffe erhöhten den CO2-Ausstoß – und die Preise.

Bild: Lars Johansson - stock.adobe.com

Die CO2-Einsparung durch Holzbau

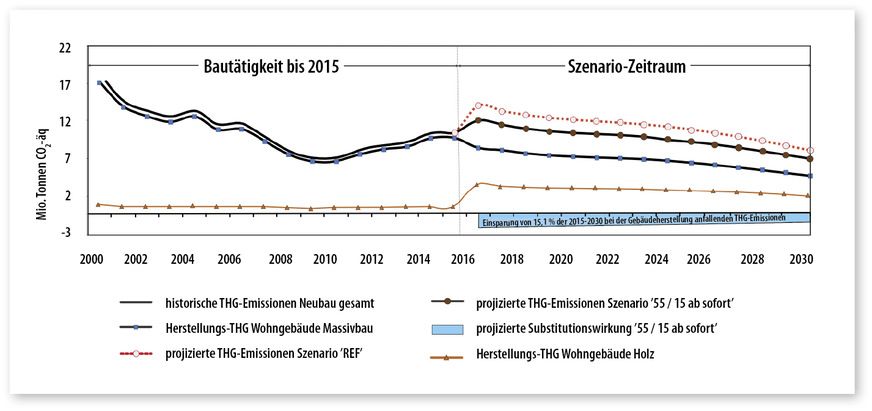

Mit [19] liegt das bisher einzige Szenario über die Treibhausgasbilanz eines verstärkten Holzeinsatzes im Wohnungsbau Deutschlands vor. Die Szenarien des Thünen-Instituts nutzen die jährlichen Neubauraten der Wohnungsprognose des BBSR von 2016 bis 2030. Die CO2-Einsparung durch Holzbau errechnet sich durch Differenzbildung (Substitutionsmethode) zwischen gleichartigen Holz- und Massivbautypen sowie den unterschiedlichen Holzbauquoten in Referenz- und Zielszenarien. Die Berechnung der Gebäude ohne Keller beeinflusst das Ergebnis relativ um etwa 20 % zugunsten des Holzbaus. Durch gleiche wärmetechnische Ausstattung der Holz- und Massivbauten konnten die CO2-Emissionen der Gebäudeheizung unberücksichtigt bleiben.

Das Diagramm in Abb. 7 zeigt die CO2-Emissionen für die Errichtung, Instandhaltung sowie den Rückbau und hier die Minderung durch den Holzbau. Berücksichtigt wird nur das Holz für die Konstruktion und Dämmung, nicht der Anteil des Innenausbaus. Die Kohlenstoff-Speicherung des Holzes wird in Modul A der Ökobilanz erfasst, aber in Modul C normgerecht wieder ausgebucht (DIN EN 15804 : 2014). Inhärenter Kohlenstoff darf nicht mehr mit Materialaufwendungen verrechnet werden und ist in der Verbrennung als THG-Wirkung zu zählen.

Das weitestgehende Szenario der Studie überträgt die schwedische Holzbauquote auf Deutschland. Das Szenario „55/15 sofort“ steht für die Simulation einer Quote von 55 % aller EFH und 15 % aller MFH, die sofort ab dem ersten Jahr der 15-jährigen Betrachtungszeit wirksam ist. Alle anderen in der Studie enthaltenen Szenarien liefern mit Abstand um 50 % schwächere Ergebnisse, da sie realitätsnäher eine schrittweise Erhöhung der Quote vornehmen.

Bei dem hohen Holzbauanteil des Szenarios „55/15 sofort“ beträgt die CO2-Einsparung über die 15-jährige Betrachtungszeit nur 15,1 % der in diesem Zeitraum beim Neubau von Wohngebäuden entstehenden CO2-Emissionen. Die jahresdurchschnittliche Emissionsminderung liegt nur bei 1,59 Mio. Tonnen CO2. Die Ergebnisse zeigt Abb. 7.

Auch eine schnelle Einführung einer hohen Holzbauquote leistete weder in zeitlicher noch in absoluter Hinsicht einen entscheidenden Beitrag zur CO2-Minderung im Bereich der Grauen Energie. Beim Rohholzbedarf beträgt die jährliche Steigerungsrate 3,5 % [20]. Es „wäre allein im Durchschnitt der ersten fünf Jahre des Projektionszeitraumes mit einem jährlichen Mehrbedarf in Höhe von knapp 4,5 Mio. m³ zu rechnen. Dies entspricht etwa 10 % der Stamm- und Industrieholzproduktion des Durchschnitts der Jahre 2011 bis 2015.“ Bei einer Einführung einer 100-prozentigen Holzbauquote, auch im Bereich der MFH, wäre ein Anteil von 25 % am Holzeinschlag zu erwarten.

Bild: [1], Energieinstitut Hessen

Die Lösung liegt in der Symbiose

Den Fokus auf den Holzbau zu legen, bewirkt keine schnelle und umfassende Lösung für die Graue Energie, sondern durch den erforderlichen Umbau der deutschen Bauwirtschaft und die Verengung des Baustoffmarktes auf einen einzigen knappen Baustoff eher starke soziale und preisliche Verwerfungen. Die trotz Holzbau verbleibenden Treibhausgasemissionen für den Massivbau (Abb. 7) erfordern zwingend eine umfassendere Lösung: die Halbierung der auf dem Massivbau beruhenden Emissionen durch Dekarbonisierung und Modernisierung der Herstellungsprozesse mineralischer, chemischer und metallbasierter Bauprodukte. Die erzielbare Emissionsminderung kann auf Basis von [19] mit etwa 3,5 bis 5,25 Mt CO2 pro Jahr abgeschätzt werden und liegt um den Faktor 5 über den dort berechneten CO2-Einsparungen durch Holzbau.

Zudem senken die beiden Aspekte Dekarbonisierung und Prozessmodernisierung innerhalb der Bauwirtschaft auch den Grauen Energieaufwand bei der Altbaumodernisierung. Mit diesem Wandel wurde bereits begonnen, wichtige Sparten legten Roadmaps vor [20 bis 23]; die Zementindustrie arbeitet an einer revolutionären Produktrezeptur. Für Polystyroldämmstoffe besteht bereits ein geschlossener Recyclingkreislauf. Für den nachhaltigen Holzbau fehlt indes immer noch ein Konzept, nicht nur für das Recycling oder die Kaskadennutzung, wo man nach wie vor auf Verbrennung setzt und damit den Kohlenstoffspeicher Holz am Ende der Nutzungsphase annulliert. Es zeigt sich dringender Handlungsbedarf für den Holzbau also schon vor dem Start.

In Teil 2 des Artikels beschäftigen wir uns mit der erforderlichen Holzeinsparung, klopfen den Plan der 500 Mrd. weltweiten Baumpflanzungen ab und zeigen, wie ein verstärkter Holzeinsatz schon heute zur chemischen Veredelung des Holzes führt.

Literatur, Quellen und Fußnoten

[1] WWF (Hrsg.), Universität Kassel, Center for Environmental Systems Research, Alles aus Holz – Rohstoff der Zukunft oder kommende Krise? Ansätze zu einer ausgewogenen Bioökonomie, Kassel 2022. Langfassung: Universität Kassel, Center for Environmental Systems Research, Everything from Wood – The Resource of the Future or the next Crisis? Kassel 2022

[2] ebenda

[3] Dr. Markus Ziegeler, Vorratsentwicklung in unseren Wäldern – ein Perpetuum mobile?, proWALD 11/2013

[4] Thünen-Institut, Schier, F. u. a., Assessment of Possible Produktion Leakage from Implementing the EU Biodiversity Strategy on Forest Product Markets. Studie Forest 2022, 13,1225

[5] WWF (Hrsg.), Universität Kassel, Center for Environmental Systems Research, Alles aus Holz – Rohstoff der Zukunft oder kommende Krise? Ansätze zu einer ausgewogenen Bioökonomie, Kassel 2022

[6] ebenda

[7] UBA Texte 192-2020, Institut für angewandte Forschung im Bauwesen (IaFB) e.V., Potenziale von Bauen mit Holz, Berlin/Dessau 2020

[8] P. und M. Krusche, Ökologisches Bauen, Wiesbaden 1982

[9] Bienert Michael, Moderne Baukunst in Haselhorst, Berlin 2015, Seite 33 ff.

[10] Annual Review of Environment and Resources, Advances Toward a Net-Zero Global Building Sector, Diana Urge-Vorsatz, Radhika Khosla, Rob Bernhardt, Yi Chieh Chan, David Verez,Shan Hu, and Luisa F. Cabeza, 2020

[11] Hafner A. et al. (2017): Treibhausgasbilanzierung von Holzgebäuden – Umsetzung neuer Anforderungen an Ökobilanzen und Ermittlung empirischer Substitutionsfaktoren (THG-Holzbau); Forschungsprojekt: 28 W-B-3-054-01 Waldklimafonds

[12] WWF (Hrsg.), Universität Kassel, Center for Environmental Systems Research, Everything from Wood – The Resource of the Future or the next Crisis?, Kassel 2022

[13] J. Verkerk, et al., “Forest products in the global bioeconomy – Enabling substitution by wood-based products and contributing to the Sustainable Development Goals”, Rome, FAO, 2021. doi: 10.4060/cb7274en

[14] C. D. Oliver et al., “Carbon, Fossil Fuel, and Biodiversity Mitigation with Wood and Forests”, Journal of Sustainable Forestry, vol. 33, no. 3, pp. 248–275, Apr. 2014, doi: 10.1080/10549811.2013.839386

[15] G. Churkina et al., “Buildings as a global carbon sink”, Nature Sustainability, vol. 3, no. 4, pp. 269–276, Apr. 2020, doi: 10.1038/s41893-019-0462-4 (Mitautor ist Prof. Schellnhuber)

[16] VCI (Hrsg.) FutureCamp GmbH/DECHEMA, Roadmap Chemie 2050, München 2022

[17] Mail vom 06.01.2022 an den Verfasser

[18] Bundesamt für Energie BFE, Graue Energie von Neubauten, Bern 2016 (man beachte das Erscheinungsjahr – damals fasste das BFE die gesammelten Forschungsergebnisse aus 20 Jahren zusammen, fünf Jahre später entdeckten die deutschen Architektenverbände das Thema ganz neu)

[19] Hafner A. et al., (2017): Treibhausgasbilanzierung von Holzgebäuden – Umsetzung neuer Anforderungen an Ökobilanzen und Ermittlung empirischer Substitutionsfaktoren (THG-Holzbau). 148 S. Forschungsprojekt: 28 W-B-3-054-01 Waldklimafonds.

[20] Dr. Norbert Müller VDZ, Klimaneutrale Betonbauweise, Wege in die Praxis, in SUBSTANZ 7-2021; VDZ, Eine CO2-Roadmap für die deutsche Zementindustrie, Düsseldorf 2020

[21] Prof. Amory B. Lovins, RMI, Profitably Decarbonizing Heavy Transport and Industrial Heat – Transforming These “Harder-to-Abate” Sectors Is Not Uniquely Hard and Can Be Lucrative, in: RMI emeritus inside series, Basalt, 2021 (www.rmi.org/profitable-decarb/)

[22] United Nations Environment Programme (Hrsg.), Karen L. Scrivener et. al., Eco-efficient cements: Potential economically viable solutions for a low-CO2 cement-based materials industry, UN Environment Economy Division Energy and Climate Branch 1 rue Miollis, Building VII, 75015 Paris 2017 (www.unep.org)

[23] Bundesverband der Kalksandsteinindustrie, Roadmap für eine treibhausgasneutrale Kalksandsteinindustrie in Deutschland, Hannover 2021; Bundesverband der Ziegelindustrie, Roadmap für eine treibhausgasneutrale Ziegelindustrie in Deutschland, Hannover 2021

Bild: Energieinstitut Hessen

Bild: Energieinstitut Hessen

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum Thema finden Sie auch in unserem Dossier Bautechnik mit Beiträgen und News aus dem GEB: www.geb-info.de/bautechnik