Auch wenn die Energiewende eine massive Umstellung der Wärmeerzeugung auf erneuerbare Energien fordert, so bleibt als wichtige Maßnahme immer noch die Senkung des Wärmebedarfs von Gebäuden. Dabei ist die Dämmung des Dachs eine der obersten Prioritäten. In der Energieberatung heißt das, nicht nur die gesetzlichen Mindestanforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen; diese sehen für das geneigte Dach einen U-Wert von 0,24 W/m2K vor. Vielmehr sollten die hier geforderten Kennwerte bei der Bestandsertüchtigung unterschritten werden, damit die Konstruktionen auch langfristig zukunftssicher werden.

Für das geneigte Dach sind Aufsparrendämmungen, Zwischensparrendämmungen, aber auch Kombinationslösungen etabliert. In der Praxis muss der Gebäudeenergieberater bei Festlegung einer Dämmmaßnahme auch die bauphysikalischen Zusammenhänge beurteilen. Neben den schall- und brandschutztechnischen Besonderheiten stehen dabei die Anforderungen des konstruktiven Wärme- und Feuchteschutzes im Zentrum der Betrachtung. Bei der Festlegung der Ertüchtigungsmaßnahmen muss geklärt sein, ob die Konstruktion tatsächlich auch bauphysikalisch „funktioniert“. Natürlich ist dabei auch stets die Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und Effizienz zu finden.

Mit dem Normenwerk der DIN 4108-3 sowie DIN 68 800-2 stehen Regeln zur Verfügung, die durch das Merkblatt „Wärmeschutz bei Dach und Wand“ des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) ergänzt werden und eine praxisgerechte Beurteilung ermöglichen. So können mögliche Folgeschäden in der Konstruktion vermieden werden.

Konstruktiver Feuchteschutz

Neben dem U-Wert, also der Dämmleistung einer Konstruktion, ist der konstruktive Feuchteschutz nachzuweisen. Damit sollen Feuchteschäden in der Konstruktion vermieden und kritische Luftfeuchte mit Schimmelpilzbildung an der Bauteilinnenseite verhindert werden.

Für die Beurteilung stehen drei Optionen zur Verfügung:

So kann der Nachweis erbracht werden, dass in Konstruktionen mit belüfteten und unbelüfteten Dächern kein schädliches Tauwasser durch Diffusionsvorgänge entsteht und in der Konstruktion verbleibt beziehungsweise sich über mehrere Heizperioden bis zu einem kritischen Wert anstaut.

Nach DIN 4108-3 ist Tauwasser in der Konstruktion dann unschädlich, wenn

Konstruktionen für Dachaufbauten bei belüfteten und unbelüfteten Dächern

Nach DIN 4108-3 wie auch dem ZVDH-Merkblatt „Wärmeschutz bei Dach und Wand“ können sogenannte Regelkonstruktionen bei normalen raumklimatischen Bedingungen ohne besonderen rechnerischen Tauwassernachweis diesen Nachweis erbringen. Sie haben sich in der Praxis bewährt und können auch von Verarbeitern umgesetzt werden.

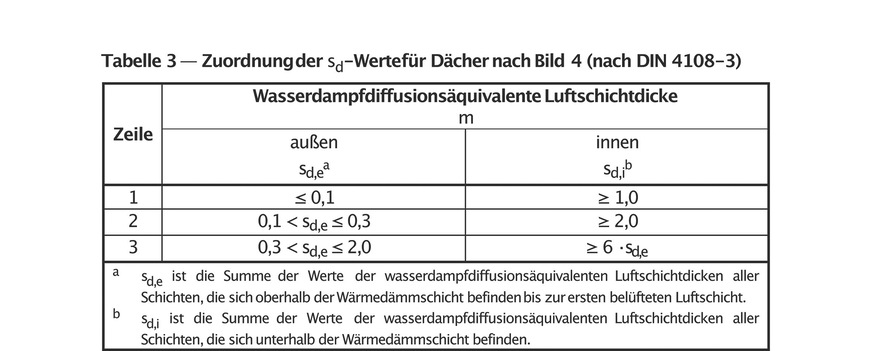

Voraussetzung hierfür sind im Wesentlichen die Rahmenbedingungen nach Tabelle 3 der DIN 4108-3 für den Wasserdampfdiffusionswiderstand einer Bauteilschicht. So sind für die jeweiligen sd-Werte einer Abdeckung der Wärmedämmung sowie einer innenliegenden Dampfsperrschicht folgende Vorgaben zu erfüllen (vgl. DIN 4108-3:2018-10, Kap. 5.3.3.2).

DIN e.V.

Entsprechend sind auch die Vorgaben für den nachweisfreien Einsatz bei einer Verlegung einer neuen Luftdichtheitsschicht in der sogenannten geschlauften Verlegung geregelt.

Neue, nachweisfreie Konstruktionen

Neben den bekannten Konstruktionslösungen werden derzeit weitere nachweisfreie Konstruktionen für die DIN 4108-3 beschrieben, um die Arbeit besonders praxisnah zu gestalten. Dabei handelt es sich um Kombinationslösungen mit schlanken Aufsparrendämmungen aus Hochleistungsdämmstoffen (PU und Resol-Hartschaum mit einer WLS von 022 bis 027) sowie Zwischensparrendämmungen mit Mineralfaserdämmstoffen für Neubau und Modernisierung. Der Entwurf der DIN 4108-3:2023-04 liegt vor und mit einer Veröffentlichung des aktualisierten Merkblatts „Wärmeschutz bei Dach und Wand“ des ZVDH wird für 2024 gerechnet.

Aufsparrendämmung

Das Konzept der Aufsparrendämmung insbesondere in der Dachmodernisierung, aber auch im Neubau, hat sich bestens bewährt und überzeugt. Transmissionswärmeverluste durch Fugen und Wärmebrücken werden reduziert und die Verarbeitung für den Dachhandwerker wird erleichtert. So können auch in Verbindung mit Zwischensparrendämmungen als Kombinationslösungen besonders zukunftsfähige und sichere Dämmlösungen im Dachbereich erzielt werden und zusätzliche Mehrkosten, beispielsweise durch Sparrenaufdopplung, vermieden werden. Aufsparrendämmungen erhöhen auch die Nutzbarkeit des Innenraums, da sie den Dachraum nicht einschränken.

Neu im Normen- und Regelwerk

Im Regel- und Normenwerk werden nun Konstruktionen mit einer Aufsparrendämmung aus Hartschaum-Dämmplatten (PU-Hartschaum und Resol-Hartschaum) mit mindestens 8 cm Stärke als nachweisfreie Konstruktionen aufgenommen. Diese nachweisfreien Konstruktionslösungen geben dem Energieberater beispielhafte und praxisübliche Lösungen an die Hand. Dadurch können die Kosten von aufwändigen hygrothermischen Simulationsverfahren eingespart werden.

Das Grundprinzip der neuen, nachweisfreien Konstruktionslösungen geht immer vom Einbau einer mindestens 8 cm starken Aufdachdämmung aus Hartschaumplatten (PF oder PUR) als Überdämmung aus. Auch werden Anforderungen an den Einbau einer Dampfsperre gestellt. Sie kann je nach Aufgabenstellung sowohl von innen, in der geschlauften Verlegung von außen oder auch oberhalb der Sparrenebene verlegt werden.

Auf Einhaltung der zulässigen sd-Werte und die luftdichte Ausführung ist hierbei immer zu achten. Die beschriebenen, nachweisfreien Konstruktionslösungen sind so dimensioniert, dass sie sicher funktionieren und den Mindestanforderungen des konstruktiven Wärmeschutzes und der Anforderungen des GEG an Neubau oder Modernisierung genügen. Angesichts der steigenden Energiepreise sollte aber weitergedacht und geplant werden. Je dicker eine Aufdachdämmung ausgeführt wird, umso besser ist nicht nur der Dämmwert der Konstruktion und somit umso höher die Heizkostenersparnis, auch das feuchtetechnische Verhalten innerhalb der Konstruktion verbessert sich, da sich die Taupunktlage günstig nach außen verlagert.

Die DIN 4108-3 gibt den entscheidenden Planungshinweis: Unterhalb der diffusionshemmenden Bauteilschicht einer Dampfbremse oder Luftsperrebene dürfen nur 20 % des gesamten Dämmwertes der Dachkonstruktion angeordnet sein, sofern nicht eine bauphysikalische Berechnung des Dachschichtenpaketes erfolgt. Für die Planung ist also wichtig, dass die Stärke der Aufdachdämmung so auf das Bauteil abgestimmt wird, dass der rechnerische Taupunkt oberhalb der dampfbremsenden Sperrschicht liegt.

Durch den Einbau einer dickeren Aufsparrendämmung können auch die Anforderungen, die sich aus den Berechnungen für die neuen nachweisfreien Konstruktionen ergeben haben, verändert werden. Dies betrifft unter anderem auch die Anforderungen betreffs der Farbauswahl oder die mögliche Verschattung der Bedachungen.

Neue, nachweisfreie Konstruktionen im Detail

Für die Integration in die DIN 4108-3 sowie ins Merkblatt wurden als neue nachweisfreie Konstruktionen folgende Lösungen gerechnet:

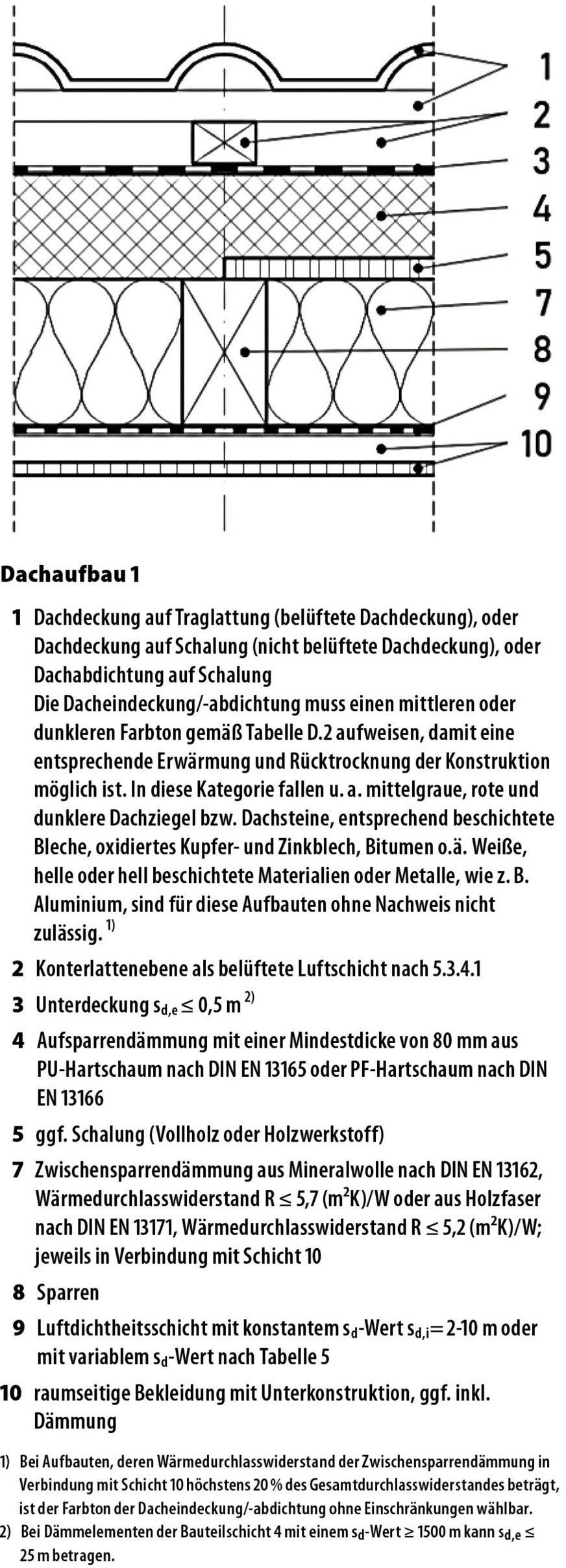

Dachaufbau 1

Neubauvariante - nicht belüftete Dächer mit Aufsparrendämmung aus Hartschaum in Kombination mit Zwischensparrendämmung und einer Luftdichtheitsschicht unterhalb der Tragkonstruktion (Sparren).

Zu den nachweisfreien Konstruktionen gehört dann auch ein nicht belüftetes Dach mit Aufsparrendämmung aus PU- oder Resol-Hartschaum in Kombination mit einer Vollsparrendämmung aus Mineralwolle oder Holzfaser – ohne oder mit Holz- oder Holzwerkstoffschalung auf den Sparren sowie einer Luftdichtheitsschicht unterhalb der Sparren. Diese Konstruktion kann als Neubauvariante mit Kombidämmung und Luftdichtheitsschicht unterhalb der Sparren, ohne oder mit Schalung auf den Sparren bezeichnet werden. Dabei sind folgenden, bereits gerechnete Vorgaben einzuhalten:

Die mindestens 80 mm dicke Aufsparrendämmung wird mit einer Unterdeckung mit einem sd,e-Wert ≤ 0,5 m bei vlieskaschierten PU-Platten oder mit sd,e ≤ 25 m bei alukaschierten PU-Platten abgedeckt. Die Zwischensparrendämmung aus Mineralfaserwolle nach DIN EN 13162 hat einen R-Wert ≤ 5,7 (m²K)/W (entspricht 20 cm Dämmstoffdicke mit λ = 0,035 W/(mK)) oder bei Holzfaserdämmung nach DIN EN 13171 einen R-Wert ≤ 5,2 (m²K)/W (entspricht 20 cm Dämmstoffdicke mit λ = 0,040 W/(mK)).

Als raumseitige Luftdichtheitsschicht wird wahlweise eine Dampfsperre mit konstantem sd-Wert sd,i = 2-10 m oder eine feuchtevariable Dampfbremse (sd,i = variabel zwischen 1 und 4 m) eingesetzt. Die Dacheindeckung/-abdichtung für einen nachweisfreien Aufbau muss einen mittleren oder dunkleren Farbton aufweisen, damit eine entsprechende Erwärmung und Rücktrocknung der Konstruktionen möglich ist. In diese Kategorie fallen unter anderem mittelgraue, rote und dunklere Dachziegel beziehungsweise Dachsteine, entsprechend beschichtete Bleche, oxidiertes Kupfer- und Zinkblech, Bitumen oder ähnliches. Der Verarbeiter muss nur bei weißen, hellen oder hell beschichteten Materialien oder Metallen, wie zum Beispiel Aluminium, einen rechnerischen Nachweis erbringen.

Eine Ausnahme gibt es: Bei Aufbauten, deren Wärmedurchlasswiderstand der Zwischensparrendämmung in Verbindung mit der raumseitigen Bekleidung, gegebenenfalls inklusive Dämmung, höchstens 20 % des Gesamtwärmedurchlasswiderstandes beträgt, kann der Farbton der Dacheindeckung / -abdichtung frei gewählt werden. Zu beachten ist auch, dass die Dachfläche nicht verschattet wird. Hier ist auch den hohen Gebäuden oder Bäumen in der direkten Nachbarschaft Rechnung zu tragen. Dann muss die Schichtdicke der Aufsparrendämmung erhöht werden.

Bild: Braas

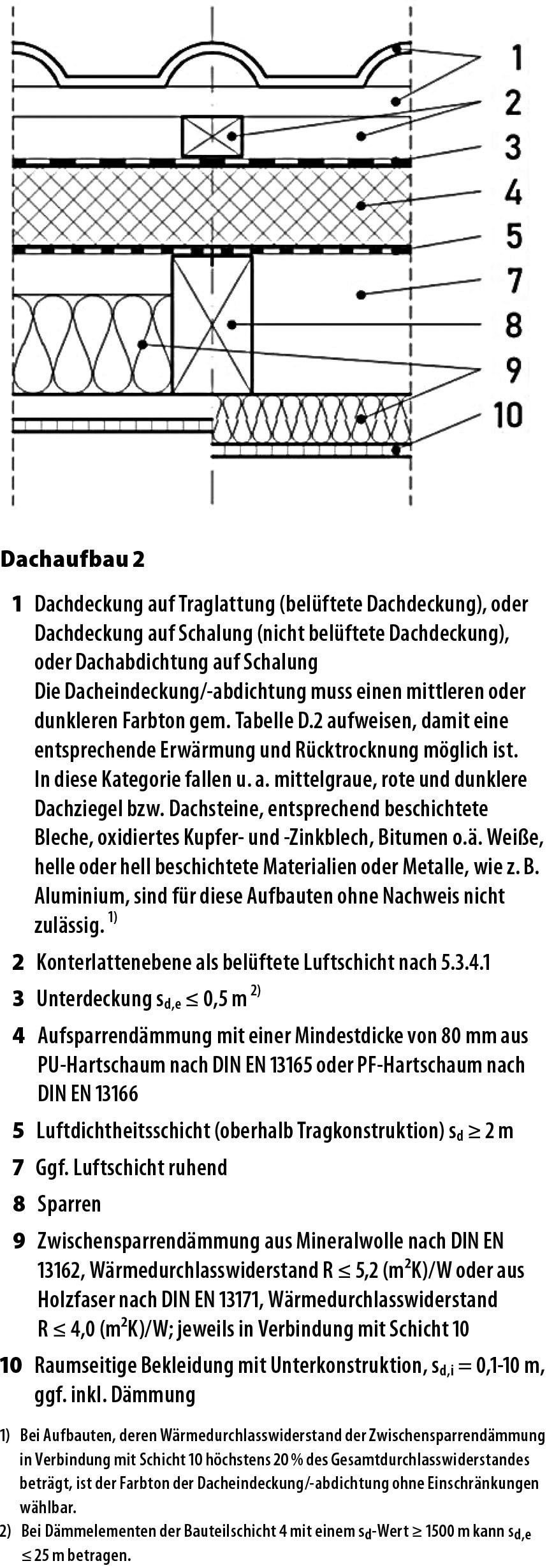

Dachaufbau 2

Sanierungsvariante 1 - nicht belüftete Dächer mit Aufsparrendämmung aus Hartschaum in Kombination mit Zwischensparrendämmung, ohne Schalung auf den Sparren – Luftdichtheitsschicht oberhalb der Tragkonstruktion (Sparren).

Als Sanierungsvariante wird ein nicht belüftetes Dach mit Aufsparrendämmung aus PU- oder PF-Hartschaum in Kombination mit Zwischensparren- oder Untersparrendämmung – gegebenenfalls mit Luftschicht zwischen den Sparren oberhalb der Zwischensparren- oder Untersparrendämmung sowie einer Luftdichtheitsschicht auf den Sparren – ohne Schalung auf den Sparren in der Norm aufgenommen.

Dabei hat es sich in der Praxis bewährt, nach dem Abräumen der alten Dachdeckung eine Sanierungsdampfbremse als neue Luftdichtheitsschicht oberhalb der Sparrenebene zu verlegen. Dies ist bei bereits ausgebauten und bewohnten Dachgeschossen ein besonderer Vorteil. So kann auch eine bereits vorhandene brauchbare Zwischensparrendämmung und der Innenausbau erhalten bleiben. Auch ruhende Luftschichten im Bereich der Gefache sind zulässig. Weitere Maßnahmen, wie das Aufdoppeln von Sparren sind beim Einsatz von mind. 80 mm Hochleistungsdämmung nicht erforderlich.

Auch in diesem Fall werden beim Einsatz von nur 80 mm dicken Aufsparrendämmelementen in der thermischen Simulation Anforderungen an die Farben der Dachdeckung gestellt. Gängige Dachfarben von Rot bis Dunkel sind unproblematisch. Für den Verarbeiter ist wichtig, dass die neue Luftsperrebene oberhalb der Sparren mit einer Dampfbremse mit festem sd-Wert von ≥ 2 m ausgeführt werden muss. Als Zwischensparrendämmung wird Dämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162 mit einem Wärmedurchlasswiderstand R ≤ 5,2 (m²K)/W (entspricht 18 cm Dämmstoffdicke mit λ = 0,035 W/(mK)) oder aus Holzfaser nach DIN EN 13171 mit einem Wärmedurchlasswiderstand R ≤ 4,0 (m²K)/W angesetzt (entspricht 16 cm Dämmstoffdicke mit λ = 0,040 W/(mK)). Der raumseitige Diffusionswiderstand kann bis zu 10 m betragen, was den Verbleib vorhandener Zwischensparrendämmung ermöglicht.

Bild: Braas

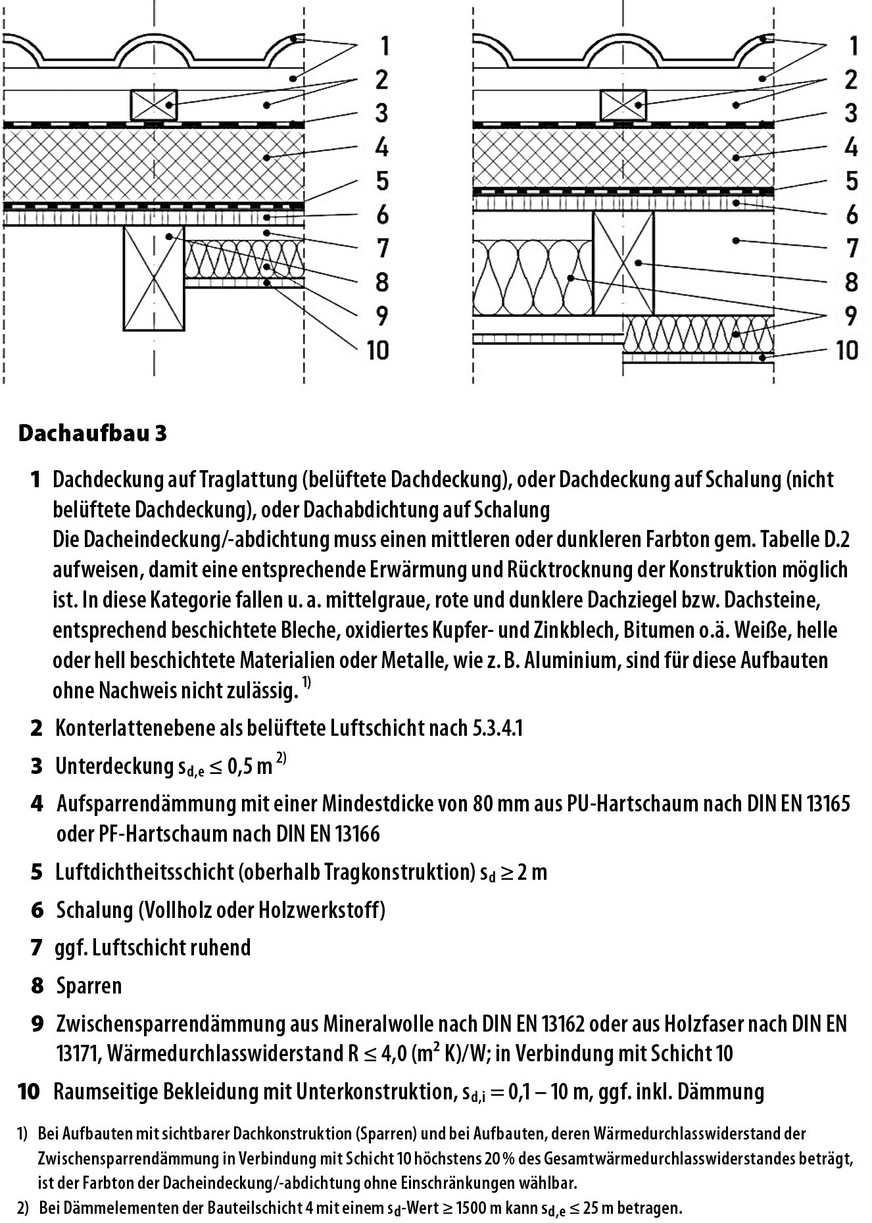

Dachaufbau 3

Sanierungsvariante 2 - nicht belüftete Dächer mit Aufsparrendämmung aus Hartschaum in Kombination mit Zwischensparrendämmung, mit Schalung auf den Sparren – Luftdichtheitsschicht oberhalb der Tragkonstruktion (Sparren). Bei Dächern mit einer Schalung aus Vollholz oder Holzwerkstoffen reduziert sich der Wärmedurchlasswiderstand. So können auch Dächer mit von innen sichtbarem Dachstuhl nachweisfrei mit einer Aufsparrendämmung ausgeführt werden.

Bild: Braas

Fazit

Für die Praxis sind die erweiterten Konstruktionslösungen von Vorteil, da vor allem im Sanierungsfall Planer und Verarbeiter früher häufig auf die aufwändige Berechnung des Tauwassernachweises angewiesen waren. Hier war regelmäßig eine hygrothermische Simulation gefordert. Die beschriebenen Lösungen haben sich in der Vergangenheit bewährt und werden nun auch als nachweisfreie Lösungen im Normen- und Regelwerk aufgenommen.

Beurteilung der Dämmstoffe

Ergänzend zur DIN 4108 führt die DIN 68 800-2 die Bedeutung der Trocknungsreserve auf. So können Bauteile der Gefährdungsklasse 0 zugeordnet werden, wenn für beidseitig geschlossene Bauteile eine zusätzliche rechnerische Trocknungsreserve ≥ 250 g/(m²a) bei Dächern nachgewiesen wird. Konstruktionen mit diffusionsfähigen Hochleistungsdämmstoffen wie Resol haben sich als Aufsparrendämmung bewährt.

Das Dämmsystem Clima Comfort überzeugt mit einem sd-Wert von nur 35 m. So kann Feuchtigkeit aus der Dachkonstruktion diffundieren, es wird gesundheitsschädlicher Schimmelbildung vorgebeugt. In Verbindung mit einer luftsperrenden Dampfbremse mit einem sd-Wert von 2 m kann im Sanierungsfall die Konstruktion nach außen und innen trocknen.

Wärmebrückenfreie Aufsparrendämmungen sind für Neubau und Dachsanierung die ideale Basis für sichere Konstruktionen. Bauphysikalische Vorteile können diffusionsfähige Konstruktionen bieten, für optisch ansprechende und funktionale Lösungen bieten sich effektive Dämmsysteme mit schlanken Bauteilgrößen an.

Mit den kommenden nachweisfreien Konstruktionen werden die DIN 4108-3 und das Merkblatt „Wärmeschutz bei Dach und Wand“ des ZVDH um praxisgerechte Lösungen für den Einsatz von Hochleistungsdämmstoffen bei Aufdachdämmungen ergänzt. Dies gibt dem Planer und Energieberater Sicherheit bei der Beurteilung von funktionssicheren Konstruktionen.

Bild: Braas

Definitionen

Die Wärmeleitfähigkeit λ ist eine charakteristische Stoffeigenschaft. Sie gibt an, welcher Wärmestrom in W durch eine 1 m² große und 1 m dicke ebene Schicht eines Stoffes hindurchgeht, wenn die Temperaturdifferenz der Schichtoberflächen in Richtung des Wärmestromes 1 K beträgt. Die Einheit der Wärmeleitfähigkeit λ ist W/(mK).

Der Wärmedurchlasswiderstand R beschreibt die Wärmedämmwirkung einer Bauteilschicht. Der R-Wert ist der Quotient aus der Dicke d und dem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit eines Bauteiles: R = d/λ (nach DIN EN ISO 6946). Die Einheit des Wärmedurchlasswiderstandes R ist (m²K)/W. Bei mehrschichtigen Bauteilen addieren sich die Wärmedurchlasswiderstände der einzelnen Schichten.

Der Gesamt-Wärmedurchlasswiderstand Rtot beschreibt die Wärmedämmwirkung eines ebenen Bauteils, inkl. aller enthaltenen thermisch homogenen Bauteilschichten R1, R2, …, Rn (nach DIN EN ISO 6946) und der Wärmeübergangswiderstände an der Bauteilinnenseite (Rsi) und der Bauteilaußenseite (Rse). Die Einheit des Wärmedurchlasswiderstandes Rtot ist (m²K)/W.

Der Wärmedurchgangskoeffizient U, auch U-Wert genannt, gibt den Wärmestrom in W an, der durch einen Quadratmeter eines Bauteiles übertragen wird, wenn der Temperaturunterschied zwischen der Innen- und Außentemperatur 1 K beträgt. Er wird aus dem Kehrwert des Gesamt-Wärmedurchlasswiderstandes Rtot errechnet: U = 1/Rtot (nach DIN EN ISO 6946). Die Einheit des Wärmedurchgangskoeffizienten U ist W/(m²K).

![© Bild: aus [4] Totalschaden: Ursache war ein fehlender Haftverbund eines ausschließlich geklebten und nicht gedübelten WDVS.](/sites/default/files/styles/teaser_standard__s/public/aurora/2025/10/484139.jpeg?itok=j4UItXTH)