Die Bauwerksbegrünung hat neben den ästhetischen Vorteilen auch einen energetischen Aspekt, der viel zu wenig bekannt ist und in der Diskussion um die städtischen Wärmeinseln zu selten gebührend berücksichtigt wird [1]. Bekannt sind die Infrarotbilder aufgeheizter Städte mit den positiv herausstechenden begrünten Bereichen als kühle Inseln. Hier lohnt es sich, einen Blick auf die Energiebilanz begrünter Gebäudeoberflächen zu werfen, die ihre positiven Effekte aus der Kombination von Verschattungskühle und der Evapotranspiration als energetische Prozesse erzielen.

Diese Aspekte werden in aktuellen Förderprogrammen zur Stadtbegrünung zunehmend berücksichtigt. Die Vielfalt der entsprechenden Förderungen und Vorschriften hierzu ist in den einzelnen Bundesländern groß. Positiv fällt Bayern auf mit seinem schon 2021 gestarteten Aufruf zum „Klimaland Bayern“. In der Regierungserklärung wurde das Bayerische Klimaschutzgesetz verankert und hat damit Pioniercharakter. In diesem Programm wird das Ziel verfolgt, dass an staatlichen Neubauten grundsätzlich klimawirksame Gebäudehüllen zu realisieren sind. Diese Vorschrift fördert Fassadenbegrünung und begreift das Dach als fünfte Fassade. Interessant an diesem bayerischen Weg ist, dass eine Nichtbegrünung begründet werden muss und damit zur Ausnahme von der Begrünungsregel wird.

Zu nennen wäre ebenso das Programm „GründachPLUS“ des Landes Berlin. Mit diesem Programm soll Berlin klimarobust gemacht werden, begrünte Dächer und Fassaden seien dazu die „richtigen Instrumente“ [2]. Es gibt zwei Förderwege: die „reguläre Förderung“ und die „Green Roof Lab Förderung“: „Green Roof Lab Projekte sind besonders innovativ und experimentell oder/und partizipativ und gemeinwohl-orientiert. Diese Projekte haben einen Vorzeigecharakter und als besondere Leuchtturmprojekte eine positive Signalwirkung nach außen. Sie werden von einem Förderausschuss auf Grundlage von festgesetzten Kriterien ausgewählt.“ Dem aktuellen Bestand an Gründächern ist in Berlin eine thematische Karte gewidmet [3].

Auch eine Initiative der EU

In nahezu allen Bundesländern werden jetzt vergleichbare Aktivitäten angestrebt. Der Auslöser hierfür kommt nicht zuletzt aus Brüssel, da die klimawirksame Wirkung der Bauwerksbegrünung in verschiedenen Förderprogrammen unterstrichen wird. Etwa in der Richtlinie „Urban Waste Water Treatment Directive“. Hierin geht es um die Erhöhung des städtischen Grünanteiles, einschließlich begrünter Dächer und Fassaden als Maßnahmen zum Aufbau einer Blau-Grünen Infrastruktur (Pflanzen als Wasserspeicher).

Oder auch im Programm „Nature Restoration Law“, verabschiedet im Juni 2023 [4]. Es hat die Erhöhung des Grünanteiles im besiedelten Bereich zum Ziel. Nettoverlust von Grünflächen ab 2030 soll vermieden werden, trotz geplanter Nachverdichtung im städtischen Bestand. Hierzu hebt das „Nature Restoration Law“ im Juni 2023 folgende Punkte hervor:

Dezentrales Nutzen beziehungsweise Versickern reduziert die Kosten für die Entwässerungssysteme, es trägt aber auch über die Nutzung der Verdunstungskälte zur Abkühlung der verdichteten Innenstädte bei. Hierzu leisten auch Dach- und Fassadenbegrünungen ihren Beitrag.

Die aktuelle Forschungsinitiative „Schwammstadt“, durch das Umweltbundesamt gefördert, soll eine fachliche Grundlage zur Verbesserung der Förderinstrumente und zur Optimierung der positiven Auswirkungen der Begrünung liefern [5]. Ein Produkt dieses Forschungsprojektes ist die in Arbeit befindliche Förderrichtlinie für neue Gründächer, wie etwa Klimaschutzdächer, Dächer mit besonderer Artenvielfalt, Schwammstadtdächer, Biosolardächer oder urbane Gartendächer, die im Einzelfall auch eine besondere Aufenthaltsqualität haben können. Förderfähig werden Projekte sein, die mindestens zwei dieser Ziele adressieren. Die erforderlichen Mehrkosten können durch die neue Förderung kompensiert werden.

Bild: Manfred Köhler

Was die Begrünung leistet

Mit etwa jährlich zirka 8,5 Millionen m² an neuen Dachbegrünungen hält Deutschland einen weltweiten Spitzenwert in dieser Sparte. Es handelt sich jedoch mit zirka 85 % überwiegend um Extensivbegrünungen. Bei den begrünten Fassaden ist in den letzten Jahren einiges passiert, allerdings haben modulare Wandbegrünungen noch Seltenheitswert in Städten. Aber auch bei den Kletterpflanzen gab es in den 1980er Jahren einen besonderen Trend, der aber noch ausbaufähig ist.

Viele Fassadenbegrünungen der 1980er Jahre sind zumal der Nachverdichtung oder der besseren Gebäudedämmung zum Opfer gefallen. Eine recht systematische Erhebung in Berlin an mehr als 300 Begrünungen aus den 1980er Jahren zeigte bis 2019 einen Rückgang um etwa die Hälfte [6]. Mit guten Beispielen und energetischen Argumenten kann hier gegengesteuert werden.

Die Wirkung der Bauwerksbegrünung ist an die Blattmenge gekoppelt. Allerdings kann es auch ein Zuviel geben, wie es in Abb. 1 zu sehen ist. Efeu, wie in diesem Beispiel, kann bei fehlender Pflege ein Gebäude komplett überwachsen. Ungünstig ist ebenfalls die Eigenschaft der Triebe, in Lücken im Mauerwerk einzudringen. Andere Kletterpflanzen sind daher vorzuziehen. Abb. 2 zeigt eine einige Jahrzehnte alte Fassadenbegrünung mit Wildem Wein, die dank des regelmäßigen Schnitts um die Fenster herum als ausgewogen anzusehen ist. Aus einer Pflanze kann eine komplette Wand begrünt werden. Voraussetzung ist allerdings, dass die Triebe in der Anfangsphase richtig geleitet werden.

Das Beispiel in Abb. 3 zeigt ein üppig begrüntes Gebäude in einer modularen Begrünungsform in Bogotá, Kolumbien. Die Voraussetzung der regelmäßigen Pflege ist ebenso erfüllt wie eine gut funktionierende Bewässerungssteuerung.

Das Beispiel in Abb. 4 zeigt ebenfalls eine modulare Begrünung, die in einem unbegrünten Straßenraum funktionales Fassadengrün einbringt, das sowohl zu einer sommerlichen Kühlung als auch zu einer Lärmminderung beiträgt. Neben diesen positiven Wirkungen auf das Stadtklima ist die Fassade auch ein Alleinstellungsmerkmal für das entsprechende Hotel in der Wiener Innenstadt.

Zur funktionalen Abschätzung der energetischen Auswirkungen dieser verschiedenen Gebäudebegrünungen ist es gut, sich die Verdunstungsleistung eines Baumes als Vergleich zu verdeutlichen. Als Referenz für die Verdunstungsleistung sei hier eine zirka 30 Jahre alte Rotbuche Fagus sylvatica genommen (eigene Berechnung). Bei einem Stammumfang von 112 cm und einem Durchmesser von 38 cm sowie einer Höhe von zirka 12 m beträgt der Radius vom Stamm zur Traufkante etwa 5,2 m, was eine Flächenbedeckung des Bodens von zirka 16,3 m² ausmacht. Bei dieser Höhe liegt der Blattflächenindex (siehe Kasten „Blattflächenindex LAI“ ) etwa bei 5.

Die Verdunstung ist wie folgt abzuschätzen: 16,3 m² × 5 l/m² = 81,5 l/d, was bei 180 Tagen Vegetationsperiode etwa 900 l im Jahr bedeutet. Im Vergleich dazu verdunsten von einer Wasseroberfläche etwa 12 l/m² [7].

Die Verdunstungsenergie, der Phasenwechsel als energetischer Prozess, lässt sich mit 2.257 kJ = 51,1 kWh/d kalkulieren. Die Verdunstung von einem Liter reichert die Luft mit zirka 1.673 l Luftfeuchtigkeit an. Bei dem Beispielbaum wären das 81,5 l × 2.257 kJ = 183.945,5 kJ = 43.963,9 kcal pro Tag oder 900 l × 2.257 kJ = 2.031.300 kJ an Verdunstungsenergie in der Vegetationsperiode. Dies ist ins Verhältnis zu setzen zur Verdunstungsleistung von Dachsubstraten, täglich etwa 3 l/m², bei voller Wassersättigung, das heißt unter der Bedingung der optimalen Wassernachlieferung entweder durch Niederschlag oder aus einer Zisterne. Realistisch sind es in der Vegetationsperiode von 180 Tagen eher 1,5 l/m² als Mittelwert, da das Substrat normalerweise oberflächige Trockenheit aufweist. Die Verdunstung wäre auf etwa 270 l/m² in der Vegetationsperiode zu korrigieren, was energetisch 270 l × 2.257 kJ = 609.390 kJ bedeutet.

Bild: Manfred Köhler

Den Klimawandel vor Ort bremsen

Damit ist, vereinfacht gesprochen, eine Dach- oder Fassadenbegrünung etwa so effektiv wie ein Drittel eines Baumes. Angesichts des nicht genutzten Begrünungspotenzials an Dach- und Fassadenflächen in Städten ist vieles möglich. Die wandgebundene Begrünung ist in ihren Effekten vergleichbar mit bewässerten Dachbegrünungen. Abb. 3 und Abb. 4 zeigen solche optimierten Beispiele, die sich auch dort in die Stadt einpassen ließen, wo der Platz für Bäume fehlt.

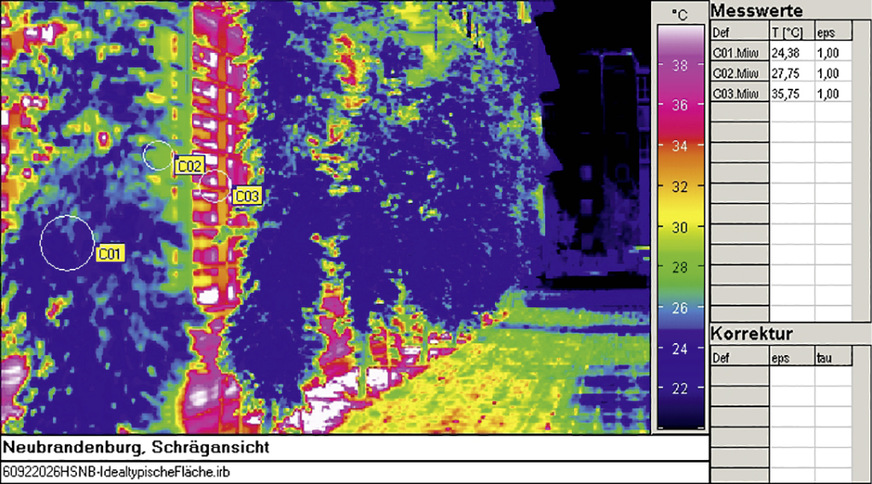

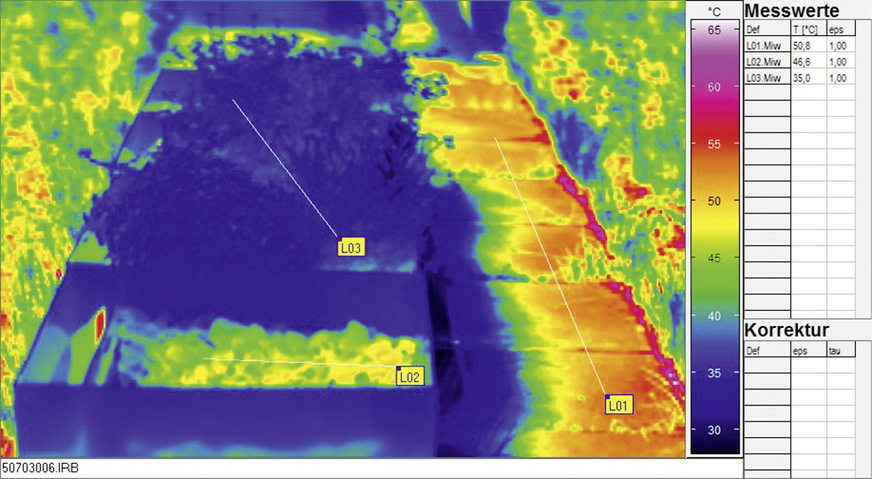

Diese Verdunstungskühle ist auch visuell mittels Infrarotbildern zu veranschaulichen. Abb. 5 zeigt die Wirkung einer Wisteria vor einer Fensterfront. Die Messpunkte auf den Kletterpflanzen sind mit 24 beziehungsweise 27 Grad Celsius deutlich kühler als die nicht beschattete Fensterfront mit 35 °C. Abb. 6 zeigt ein bewässertes Dachlysimeter. Während die Temperatur auf dem Betonplattenweg 50 °C beträgt, ist die Bepflanzung um signifikante 15 °C kühler (35 °C). Selbstverständlich sind das Maximalwerte, die sich zu den Abendstunden hin angleichen. Auch an trüben Tagen gleichen sich die Temperaturen an. Es macht aber klar, dass die Begrünung eine Lösung für sommerlich überhitzte Städte bedeuten kann, auch dort, wo Bäume wegen ihrer Größe oder aufgrund fehlenden Wurzelraumes nicht möglich sind.

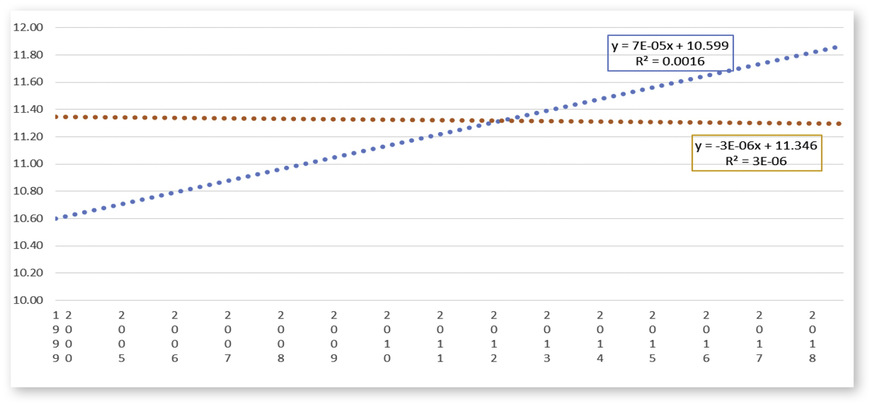

Abschließend sei eine Trendkurve einer eigenen 20-jährigen Messreihe (1999 bis 2018) auf dem extensiv begrünten Dach der Hochschule Neubrandenburg in Abb. 7 vorgestellt. Die blaue Linie fasst alle Messwerte der Oberflächentemperaturen in einer Kiesschicht eines unbegrünten Daches zusammen. Die Jahresmitteltemperaturen steigen, wie üblich in Städten, von 10,6 °C auf 11,8 °C an, typisch für den Klimawandel und die zunehmenden Temperaturen. Interessant ist die rote Linie: Dieser Sensor befindet sich in der extensiven Dachbegrünung. Die Temperatur an diesem Senor fällt in dem Betrachtungszeitraum sogar um 0,1 K ab. Das lässt sich sowohl aus der zunehmenden Dichte der Begrünung als auch durch die Verdunstungskälte des zurückgehaltenen Niederschlags erklären. Im Vergleich zur Datenreihe des Kiesdaches ist hier eine Möglichkeit zu sehen, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens zumindest in Städten mithilfe von Gründächern und begrünten Fassaden zu erreichen. Dabei sei daran erinnert, dass die Effizienz der Begrünungsflächen höher ausfällt, wenn lokal gespeichertes Niederschlagswasser für die Verdunstung mit einbezogen wird.

Quellen und Literatur:

[1] Köhler, M., Mann, G., Scharf, B., Kraus, F., Handbuch Bauwerksbegrünung, 2022

[2] https://t1p.de/geb230967

[3] https://t1p.de/geb230968

[4] https://t1p.de/geb230969

[5] Schwammstadt Projekt, gefördert durch das UBA, https://t1p.de/geb230970

[6] Köhler, M.; Debrand-Passard, P. 2019: Fassadenbegrünungen in Berlin.

Neue Landschaft. 9, 23-30. 2017

[7] https://t1p.de/geb230971

Bild: Manfred Köhler

Bild: Manfred Köhler

Bild: Manfred Köhler

Bild: Köhler und Kaiser, 2019

Blattflächenindex LAI

Eine wichtige Messgröße der Verdunstungsleistung ist der Blattflächenindex oder LAI (engl. Leaf Area Index), da die sie mit der Blattmasse verknüpft ist. Über den Blattflächenindex ist die vergleichende Umrechnung von Bäumen auf andere Vegetationsschichten, etwa begrünte Dach- und Fassadenflächen, möglich. Während Bäume einen LAI von zirka 10 haben (Projektion der Blattmasse auf die Grundfläche) liegt dieser Wert für Strauchflächen und Grasflächen meist zwischen 2 und 5, bei Mais etwa ebenfalls bei 10 [1, 2]. Bei begrünten Dächern und Fassaden mit eher „grasartiger Vegetation“ ist ebenfalls ein LAI zwischen 1,5 und 5 typisch. Im Vergleich der Wertigkeit von Bäumen ist somit etwa ein Faktor 0,3 anzusetzen. Die Kühl- und Verdunstungsleistung ist mit diesem Blattflächenindex sowie der Wasserversorgung verknüpft.

Bäume haben in der Regel auch in heißen Sommermonaten über die Wurzeln noch Anschluss an wasserführende Wasserschichten, während das Substrat von typischen begrünten Dachflächen in Sommermonaten oft ausgetrocknet ist. Die Verdunstungsleistung hängt von der Blattfläche ab, aber auch vom Wasserdargebot, das bei den Dach- und Fassadenbegrünungen mit Regenwasser nachgespeist werden und somit deutlich bessere Verdunstungswerte erreichen kann. Dach- und Fassadenbegrünungen können also je nach Bewuchs und Wassernachlieferung aus Regenwasser zwischen drei und fünf Liter Verdunstung pro Quadratmeter liefern [3, 4].

Quellen und Literatur