Bei modernen Raumklimageräten handelt es sich um nichts anderes als um Luft/Luft-Wärmepumpen. Nur dass sie genutzt werden, um Räume nicht nur zu heizen, sondern auch zu kühlen. Luft/Luft-Wärmepumpen mit direkter Verdampfung, sogenannte DX-Geräte, bieten als energieeffiziente Anlagen mit Jahresarbeitszahlen zwischen vier und fünf eine Reihe von Vorteilen für das Heizen und Kühlen von Wohn- und Nichtwohngebäuden.

Weil die Wärmeversorgung über die Raumluft erfolgt, lassen sie sich in aller Regel einfach nachrüsten. Für die Installation müssen nur wenige Voraussetzungen erfüllt sein: Es muss ein Platz für die Aufstellung des Außengeräts zur Verfügung stehen und von dort eine Durchführung der Kältemittelleitungen durch die Gebäudehülle erlaubt sein. Damit eignen sich DX-Geräte auch für den Einsatz im Neubau.

Bei Luft/Luft-Wärmepumpen handelt es sich um Split-Geräte mit einer Außeneinheit und einem oder mehreren Innengeräten. Sie können monovalent oder bivalent eingesetzt werden, beispielsweise um im Bestand Gas-Etagen- oder Nachtspeicherheizungen zu ersetzen oder eine bestehende Öl- oder Gasheizung zu ergänzen. Dadurch können sie den Gas- beziehungsweise Ölverbrauch deutlich verringern.

Je nach Ausführung kann die Außeneinheit eine oder mehrere Inneneinheiten versorgen. Es ist möglich, nur einzelne Räume mit den Geräten auszustatten, beispielsweise in einem Bürogebäude einzelne Besprechungsräume oder in einer Wohnung das Wohnzimmer und das Kinderzimmer. Auch im Betrieb sind Luft/Luft-Wärmepumpen flexibel, da sie die Räume aufgrund der luftbasierten Wärmeversorgung kurzfristig und bedarfsgerecht heizen können, beispielsweise kurz vor Beginn einer Besprechung.

Einsatz zur Gebäudebeheizung

Luft/Luft-Wärmepumpen mit direkter Verdampfung bieten also Vorteile für die Betreiber der Gebäude und für die Menschen, die darin arbeiten oder wohnen. Eine durch den Fachverband Gebäude-Klima (FGK) unterstützte Untersuchung des Instituts für Technische Gebäudeausrüstung Forschung und Anwendung Dresden (ITG Dresden) [1] belegt, dass sie darüber hinaus in erheblichem Umfang dazu beitragen können, unsere Abhängigkeit von Energieimporten – insbesondere von Erdgas – zu verringern.

Eine Marktumfrage des FGK hat ergeben, dass von den im vergangenen Jahr etwa 15.000 verkauften VRF-Außeneinheiten und den rund 250.000 Split-Außeneinheiten etwa 60 Prozent bisher nur zum Kühlen verwendet werden. VRF steht für „Variable Refrigerant Flow“(variabler Kältemittelstrom). Würden all diese Systeme auch zum Heizen eingesetzt, könnten sie den Deckungsanteil beispielsweise von Gas- und Ölheizungen im Bestand deutlich senken.

Geht man von einer mittleren Lebensdauer einer Luft/Luft-Wärmepumpe von 15 Jahren aus, könnten die zwischen 2008 und 2022 installierten VRF-Geräte insgesamt etwa 5,1 Megawatt Heizleistung und die im selben Zeitraum montierten Split-Geräte etwa 13,3 Megawatt bereitstellen. Bei einer im Gebäudebestand typischen Heizlast von 50 bis 100 Watt pro Quadratmeter würden sie drei bis sechs Prozent der Heizlast von Wohngebäuden und ein bis drei Prozent der Heizlast von Nichtwohngebäuden decken. Vor 15 Jahren eingebaute DX-Geräte wurden zwar nur in Ausnahmefällen zu Heizzwecken genutzt, in den vergangenen Jahren hat ihr Einsatz dafür jedoch immer weiter zugenommen.

![1 Einsparung an Endenergie Gas und dafür notwendiger Strombedarf beim Einsatz eines Multi-Split-Systems zu Heizzwecken in einem sanierten Einfamilienhaus, Quelle Gebäudeskizze: [2]](/sites/default/files/styles/aurora_default/public/aurora/2024/10/305762.jpeg?itok=hr5TaT4u)

Bild: ITG Dresden

Einsparungen in einem Wohngebäude

In seiner Untersuchung hat das ITG Dresden die Einsparung der Endenergie Gas dem zusätzlich notwendigen Endenergiebedarf für Strom in einem Referenz-Einfamilienhaus und einem Referenz-Bürogebäude gegenübergestellt. Zusätzlich wurden der Primärenergiebedarf und die Treibhausgasemissionen berechnet. Für Prognosen bis zum Jahr 2045 wurden außerdem praxisnahe Szenarien hinsichtlich der Sanierungsrate, der Betriebsweise und der Entwicklung des Anteils an Geräten, die auch zum Heizen verwendet werden, betrachtet.

Für die Untersuchung wurde vereinfachend angenommen, dass Single- und Multisplit-Geräte, bei denen eine Außeneinheit mit einer Inneneinheit (Single-Split) oder mit mehreren Inneneinheiten (Multi-Split) kombiniert wird, im Wesentlichen in Wohngebäuden zu finden sind. Tatsächlich werden sie auch in kleinen gewerblichen Einheiten genutzt, allerdings eher in einem geringen Umfang. Die Studie geht davon aus, dass alle verkauften Split-Geräte in Wohngebäuden eingesetzt werden.

Für die Berechnung des Einsparpotenzials hat das ITG Dresden ein saniertes Einfamilienhaus betrachtet – in Anlehnung an ein am Zentrum für Umweltbewusstes Bauen durchgeführtes Forschungsprojekt [2]. Abb. 1 zeigt, dass beim Einsatz des Split-Systems als alleinigem Wärmeerzeuger im monovalenten Betrieb größere Einsparungen erreichbar sind als im bivalenten Betrieb. Das Heizen mit Split-Systemen und die damit verbundene Energieeinsparung ist auch möglich, wenn nicht alle Räume mit einer Inneneinheit ausgestattet werden.

Die Untersuchung betrachtet unterschiedliche Varianten: Die Ausstattung eines großen Raumes wie eines Wohnzimmers mit einem Single-Split-Gerät und die Ausstattung von drei Räumen, zum Beispiel Schlaf- und Kinderzimmer, mit je einer Multi-Split-Inneneinheit. Ergebnis: Die Endenergie Gas, die pro Quadratmeter mit Split-Gerät beheizter Fläche eingespart werden kann, ist nahezu unabhängig von der mit Split-Geräten versorgten Fläche. Die benötigte Endenergie Strom ist bei einem Multi-Split-System etwas geringer als bei einem Single-Split-System.

Die Kombination eines Multi-Split-Systems mit einer Lüftungsanlage (RLT) mit Wärmerückgewinnung verringert das pro Quadratmeter verfügbare Einsparpotenzial, gleichzeitig sinkt durch die Lüftungsanlage die benötigte Endenergie. In Abb. 1 ist deutlich zu erkennen, dass mit einer Kilowattstunde Strom eine Einsparung von etwa 4,5 Kilowattstunden Gas erreicht werden kann. Werden die Geräte unmittelbar im unsanierten Bestand (WSchV95) eingesetzt, ist eine größere Einsparung möglich, allerdings ist in diesem Fall der verbleibende Endenergiebedarf Gas größer.

Einsparungen in einem Nichtwohngebäude

Im Gegensatz zu Split-Systemen kommen VRF-Systeme vorwiegend in Nichtwohngebäuden zum Einsatz. Abb. 2 zeigt Ergebnisse für die Berechnung eines typischen Bürogebäudes nach [2]. Betrachtet wurde wieder ein nach dem Gebäudeenergiegesetz 2023 saniertes Gebäude. Der Einfluss der Betriebsweise monovalent gegenüber bivalent mit einer Bivalenztemperatur von 0 Grad Celsius ist im Bürogebäude mit fast Faktor 2 bei Endenergieeinsparung Gas sehr deutlich ausgeprägt.

Des Weiteren ist zu erkennen, dass der gemeinsame Betrieb eines VRF-Systems und einer RLT-Anlage mit Wärmerückgewinnung zwar das Einsparpotenzial der einzelnen Systeme verringert, dass sich aber mit der Kombination in Summe eine größere Einsparung erreichen lässt. Ohne RLT-Anlage lassen sich im monovalenten Betrieb bis zu 141 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr und im bivalenten Betrieb 68 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr Endenergie Gas einsparen.

Das Verhältnis der durch den Einsatz von einer Kilowattstunde Strom erreichbaren Einsparung an Endenergie Gas ist für die VRF-Geräte im Bürogebäude mit etwa sechs Kilowattstunden größer als im Wohngebäude mit etwa 4,5 Kilowattstunden. Wie bei Wohngebäuden ist das Einsparpotenzial für ein unsaniertes Bürogebäude größer als für ein saniertes, allerdings bei einem insgesamt deutlich höheren Endenergiebedarf.

Grundsätzlich ist eine Teilausstattung, zum Beispiel einer Etage oder einer Fassade, mit VRF-Systemen denkbar. In diesem Fall kann ein bereits vorhandenes oder ein neues alternatives Heizsystem den verbleibenden Nutzenergiebedarf decken. Die Einsparung, die sich auf der mit VRF beheizten Fläche erreichen lässt, bleibt davon unbeeinflusst.

![2 Einsparung an Endenergie Gas und dafür notwendiger Strombedarf beim Einsatz eines VRF-Systems zu Heizzwecken in einem sanierten Bürogebäude, Quelle Gebäudeskizze: [2]](/sites/default/files/styles/aurora_default/public/aurora/2024/10/305763.jpeg?itok=EcokRbdp)

Bild: ITG Dresden

Prognostizierte Einsparungen für Deutschland

Ausgehend von der Betrachtung der beiden Referenzgebäude hat das ITG Dresden eine Hochrechnung auf den deutschen Gebäudebestand vorgenommen. Sie basiert auf den durch den FGK erfassten aktuellen Absatzzahlen. Die in Wohn- und Nichtwohngebäuden zur Verfügung stehende, mit Gas oder Öl beheizte Nutzfläche dient als maximale Fläche, die in Deutschland mit Luft/Luft-Wärmepumpen beheizt werden kann.

Für die zukünftige Entwicklung der Absatzzahlen wurden zwei Szenarien betrachtet: ein Szenario, bei dem der mittlere Absatz der vergangenen drei Jahre unverändert bleibt und ein Szenario, bei dem der Absatz um zehn Prozent pro Jahr zunimmt. Sowohl in Wohn- als auch in Nichtwohngebäuden steht ausreichend Fläche zur Verfügung, die bis zum Jahr 2045 mit DX-Systemen ausgestattet werden kann. Das gilt für beide Szenarien. Neben den beiden Absatzszenarien wurden zwei Sanierungsraten mit 1,3 und 2,2 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Es erfolgte eine Verrechnung der einzelnen Anteile, zum Beispiel sanierter/unsanierter Bestand, monovalente/bivalente Betriebsweise, mit/ohne RLT usw.

Es wird davon ausgegangen, dass der Anteil der erneuerbaren Energien am deutschen Strommix in den kommenden Jahren zunimmt und daher der Primärenergiefaktor sowie die Treibhausgasemissionen für Strom sinken. Für die Berechnung wurden entsprechende Faktoren nach der iinas-Studie [3] angenommen.

Die Ergebnisse der Prognose hinsichtlich der Einsparung an THG-Emissionen für die Jahre 2025, 2035 und 2045 stellt Abb. 3 dar. Dabei ist es nebensächlich, ob das DX-System im gesamten Gebäude oder flächenanteilig zum Beispiel auf einer Etage zum Einsatz kommt, da von einer insgesamt ausgestatteten Fläche ausgegangen wird und deren Aufteilung auf die einzelnen Gebäude davon unabhängig betrachtet wird. Während 2025 der Unterschied im Einsparpotenzial für die Treibhausgasemissionen als Summe für Wohngebäude (ausgefüllt) und Nichtwohngebäude (schraffiert) zwischen den einzelnen Varianten sehr gering ist, steigt er bis 2045 insbesondere bei einem steigenden Absatz deutlich an.

Die dargestellten Szenarien bilden den Bereich ab, in dem das Einsparpotenzial unter Berücksichtigung praxisnaher Randbedingungen bis 2045 liegen kann. Im Fall einer niedrigeren Sanierungsrate und einem steigenden Absatz sind Einsparungen von bis zu 20 Millionen Tonnen pro Jahr möglich. Damit Deutschland die Klimaneutralität erreicht, müssen im Gebäudesektor bis 2045 etwa 100 Millionen Tonnen pro Jahr gegenüber 2020 eingespart werden. Der zusätzliche Einsatz von DX-Systemen zu Heizzwecken kann dazu in den dargelegten Szenarien einen Beitrag von bis zu 20 Prozent leisten.

Es fällt auf, dass der Beitrag der Wohngebäude zum Einsparpotenzial etwa doppelt so groß ausfällt wie der Beitrag der Nichtwohngebäude. Eine VRF-Außeneinheit stellt zwar eine deutlich größere Kühl- und Heizleistung zur Verfügung als eine Split-Außeneinheit, die Unterschiede in den Absatzzahlen sind aber so gravierend, dass in den Wohngebäuden ein größerer Beitrag geleistet werden kann.

Ausblick

Um das Potenzial von bis zu 20 Prozent Einsparung an Treibhausgasemissionen zu erreichen, ist es nicht nur notwendig, den Absatz an Luft/Luft-Wärmepumpen zu steigern. Insbesondere müssen bereits eingebaute Geräte und solche, die aufgrund ihrer Lebensdauer ersetzt werden müssen, für den Heizzweck ausgelegt beziehungsweise eingesetzt werden.

Bei einer bivalenten Betriebsweise – Grundlast mit einer bereits bestehenden Heizungsanlage und Spitzenlast mit dem DX-System –, die sich insbesondere im Bestand bei höheren notwendigen Heizleistungen anbietet, kann der Bedarf an fossilen Brennstoffen dadurch gesenkt werden, dass das DX-System in der Übergangszeit die benötigte Heizleistung komplett deckt. Eine hybride, flächenanteilige Betriebsweise ist bei der Nachrüstung von DX-Geräten in Verbindung mit einer bestehenden Heizungsanlage ebenfalls gut realisierbar und energetisch sinnvoll.

Steigt der regenerative Anteil an erneuerbaren Energien im Strommix in den kommenden Jahren an, wirkt sich das wie bei allen Wärmepumpen positiv auf die Primärenergiebilanz und die Treibhausgasemissionen von Strom und damit des Gesamtsystems aus. Bei der für DX-Systeme typischen monovalenten Betriebsweise ist kein Heizstab notwendig und der Strombedarf ist insbesondere bei Auslegungsbedingungen geringer. Das Stromnetz wird also insbesondere in kritischen Zeiten gegenüber bivalent mit Elektroheizstab betriebenen Systemen entlastet.

Literatur

[1] Prof. Dr.-Ing. Thomas Hartmann, Dipl.-Ing. Anne Hartmann (2023): „Nutzung von DX Wärmepumpen in Split Ausführung zur Unterstützung der Dekarbonisierung und zur kurzfristigen Gaseinsparung“, Abschlussbericht

[2] Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e. V. (Hrsg.), 2010: Entwicklung einer Datenbank mit Modellgebäuden für energiebezogene Untersuchungen, insbesondere der Wirtschaftlichkeit. Endbericht: www.t1p.de/geb230760

[3] U. R. Fritsche, H.-W. Greß (2022): „Kurzstudie – Der nichterneuerbare kumulierte Energieverbrauch und THG-Emissionen des deutschen Strommix im Jahr 2021 sowie Ausblicke auf 2030 und 2050“

[4] Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022, www.t1p.de/geb230761

[5] Liste der förderfähigen Wärmepumpen mit Prüf-/Effizienznachweis, Stand: 4. August 2023, www.t1p.de/geb230762

[6] Anforderungen an DX-Luft-Luft-Wärmepumpen zur Erfüllung der Netzdienlichkeit nach BEG – Version 2 – 02.03.2023, www.t1p.de/geb230763

[7] Fachunternehmererklärung für Anlagen zur Wärmeerzeugung – Heizungstechnik, V2.4.0, www.t1p.de/geb230764

[8] Bundesförderung für effiziente Gebäude – Liste der technischen FAQ – Einzelmaßnahmen Version 5.0 (03/2023), www.t1p.de/geb230765

Bild: ITG Dresden

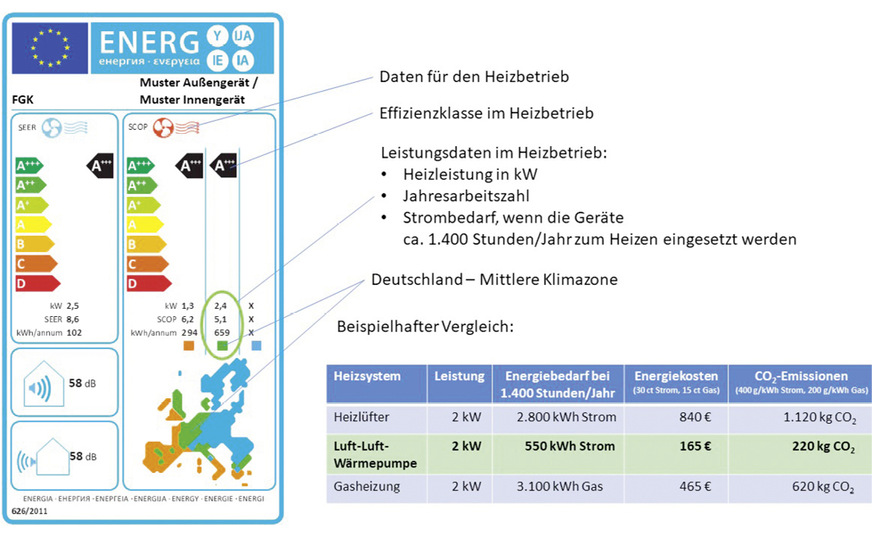

Energielabel informiert über Geräteeffizienz

Das EU-Energielabel enthält Informationen über die Effizienz bestimmter Luft/Luft-Wärmepumpen im Heiz- und Kühlbetrieb. Zu finden ist es auf den Seiten der Hersteller und des Handels sowie in der Produktgruppe „Luftkonditionierer“ der EPREL-Datenbank.

Für den Heizbetrieb in Deutschland sind die Daten der mittleren Klimazone relevant. Das abgebildete Muster-Label zeigt Daten eines Geräts mit einer thermischen Heizleistung von 2,4 Kilowatt und einer Jahresarbeitszahl von 5,1 – einem für Geräte der Effizienzklasse A+++ durchaus typischen Wert. Er bedeutet, dass die Luft/Luft-Wärmepumpe im Jahresmittel für eine Heizleistung von 2.400 Watt eine elektrische Leistung von nur 470 Watt benötigt.

Ihre CO2-Emissionen liegen in diesem Fall etwa 50 bis 70 Prozent unter denen einer Gasheizung. Gegenüber einem elektrischen Heizlüfter spart sie etwa 80 Prozent Strom und CO2.

Bild: FGK

Bund fördert Luft/Luft-Wärmepumpen

Laut der Richtlinie vom 9. Dezember 2022 [4] für die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) sind Luft/Luft-Wärmepumpen förderfähig. Nachdem sie im Februar 2023 vorübergehend von der Liste der förderfähigen Wärmepumpen gestrichen worden waren, ist inzwischen wieder eine Auswahl dieser Geräte gelistet [5]. Es ist davon auszugehen, dass weitere Modelle folgen, die teilweise schon vor Veröffentlichung einer neuen Liste im Antragsformular ausgewählt und nach BEG EM gefördert werden können.

Als Nachweis der Netzdienlichkeit von Luft/Luft-Wärmepumpen im Sinne der BEG-EM-Förderrichtlinie akzeptiert das Bafa den Status-Report 60, Version 2 „Anforderungen an DX-Luft/Luft-Wärmepumpen zur Erfüllung der Netzdienlichkeit nach BEG“ des Fachverbands Gebäude-Klima [6]. Darüber hinaus stellte die Förderstelle mit der aktualisierten Fachunternehmererklärung [7] klar, dass für Luft/Luft-Wärmepumpen, die Sekundärluftgeräte als Inneneinheiten einsetzen, kein hydraulischer Abgleich erforderlich ist. Weiterhin wird in der Liste der technischen FAQ zu den BEG EM [8] unter Nr. 8.20 erklärt, dass die Berechnung einer Jahresarbeitszahl für den Nachweis nicht notwendig ist.