Der Expertenrat für Klimafragen mahnt in seinem aktuellen Gutachten, dass gerade im Gebäudesektor deutlich mehr unternommen werden müsse als bisher, wenn die Reduktionsziele bei den Treibhausgasemissionen in Deutschland erreicht werden sollen [1]. Ein großes Einsparpotenzial liegt in der Senkung des Heizenergieverbrauchs im Gebäudebestand. Seit über einem Jahrzehnt drängen Fachleute darauf, den energetischen Zustand der Gebäude durch eine umfassende Dämmung der Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach) und effizientere Heizungssysteme zu verbessern [2].

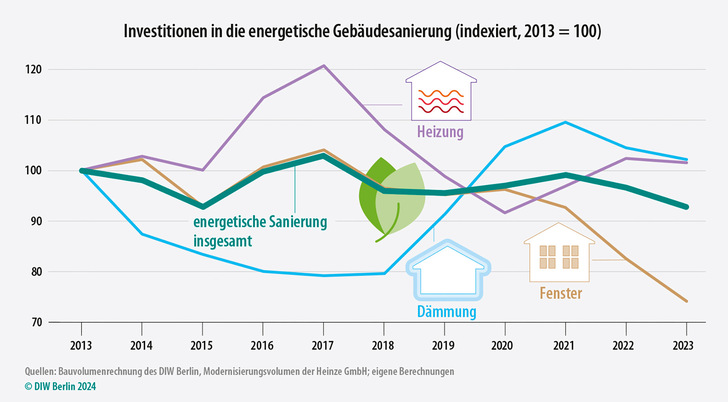

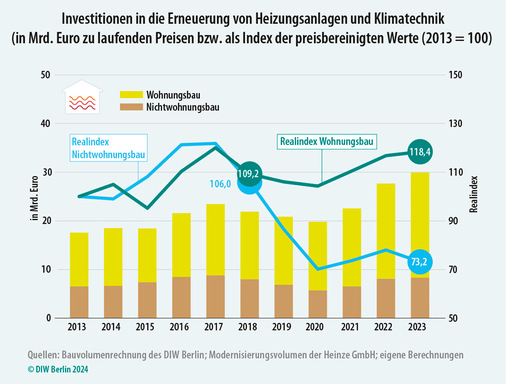

Dem DIW Wochenbericht 46/2024 zufolge sind die Investitionen in die energetische Gebäudesanierung in Deutschland aufgrund steigender Preise für Öl und Gas zuletzt tatsächlich nominal gestiegen. Wie die Autoren Martin Gornig und Katrin Klarhöfer in dem Bericht detailliert erläutern, wurden dafür im Wohnungsbau sowie im öffentlichen und gewerblichen Hochbau im Jahr 2023 insgesamt rund 72 Milliarden Euro ausgegeben, gut zwölf Milliarden mehr als zwei Jahre zuvor.

Da in diesem Zeitraum aber auch die Baupreise stark angezogen haben, sind die Investitionen preisbereinigt um mehr als sechs Prozent gesunken. Für das Erreichen der Klimaziele braucht es jedoch nicht weniger, sondern deutlich mehr reale Investitionen in die energetische Gebäudesanierung. Dafür sind nicht nur in Deutschland, sondern europaweit entsprechende Rahmenbedingungen nötig. Eine wichtige Rolle spielen auch Investitionshilfen für die energetische Sanierung. Die Fördermittel hat die Bundesregierung für das Jahr 2024 zwar auf 16,7 Milliarden Euro erhöht. Will die Politik aber tatsächlich eine Trendwende erreichen und die energetische Sanierung voranbringen, wird sie angesichts gestiegener Finanzierungs- und Baukosten künftig wohl noch höhere Fördergelder bereitstellen müssen.

In welchem Umfang in den vergangenen Jahren der energetische Zustand von Gebäuden durch entsprechende Sanierungen verbessert werden konnte, ist allerdings schwer zu quantifizieren. Detaillierte Untersuchungen diesbezüglich sind ausgesprochen aufwendig und existieren nur für einzelne Stichjahre [3]. Auch kleine Stichproben zeigen nur grobe Trends bei der Entwicklung der energetischen Gebäudesanierung über wenige Jahre. Sie beziehen sich außerdem ausschließlich auf Wohngebäude. Danach hat sich die jährliche energetische Sanierungsquote – also der Anteil der Gebäudeoberfläche, die im betreffenden Jahr energetisch saniert wurde – seit der Jahrtausendwende kaum verändert und lag zuletzt geschätzt für das Jahr 2017 bei weniger als einem Prozent [4].

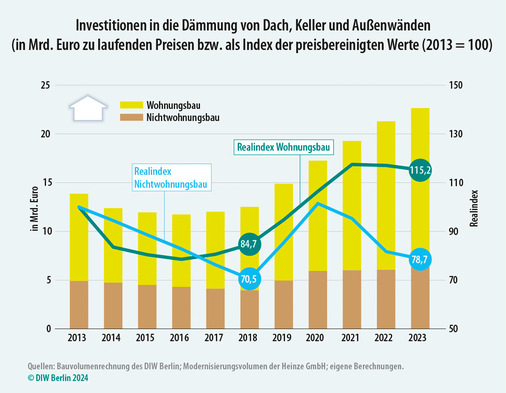

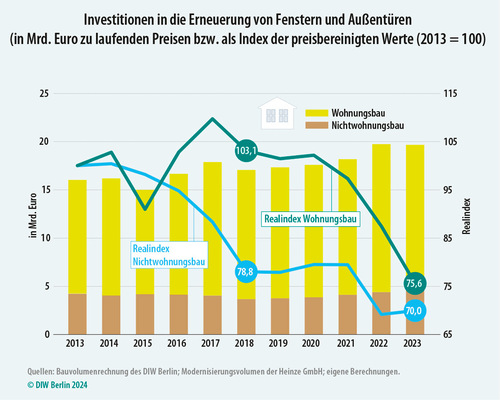

Eine Alternative für das Monitoring der energetischen Gebäudesanierung setzt nicht bei physischen Indikatoren, sondern bei den Ausgaben für die entsprechenden Aktivitäten an. Wie viel Geld in die energetische Gebäudesanierung geflossen ist, lässt sich auf Basis der beobachteten Bauaktivitäten schätzen. Allerdings lassen sich die genauen Mehrkosten für energetische Verbesserungen, wie der Einbau von Dreischeibenglas statt Doppelglas, nicht bestimmen. Wohl aber sind die Gesamtaufwendungen für den Fenstereinbau einschließlich Vor- und Nacharbeiten ermittelbar. Diese Bruttokosten übersteigen die spezifischen energetischen Mehrkosten deutlich. Ältere Studien im Wohnungsbau zeigen, dass die Investitionskosten insgesamt doppelt so hoch sind wie die spezifischen Mehrkosten. [5].

Die Gesamtinvestitionssummen für die energetische Gebäudesanierung werden geschätzt, indem heruntergebrochene, aggregatstatistische amtliche Auswertungen im Rahmen der Bauvolumenrechnung des DIW Berlin mit Hochrechnungen von Befragungsergebnissen des Baudienstleisters Heinze kombiniert werden. Die wertmäßigen Investitionen in die energetische Sanierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden, die sich aus DIW-Bauvolumen und Heinze-Modernisierungsvolumen ergeben, veröffentlichen das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung [6] und das Umweltbundesamt [7] regelmäßig. si