Zugunsten welcher Rahmenmaterialien und Verglasungen die Entscheidung auch fällt: Die thermische Qualität eines Fensters muss stimmen. Denn von ihr hängt ab, wie warm die Oberflächen im Haus sind. Sie beeinflusst das Wohlbefinden und auch, ob es am Glasrand, also dem Übergang zwischen Fensterrahmen und Verglasung, zu Schimmel kommen kann. Denn der Glasrand ist meist die kälteste Innenoberfläche zwischen Raumklima und Außenluft im ganzen Haus. Hier werden die Scheiben mit Abstandhaltern verklebt. Mit „Warme Kante“-Abstandhaltern aus Kunststoff lassen sich hohe Energieverluste, Tauwasser und Schimmel vermeiden. Jeder Fensterbauer kann sie anbieten, und sie machen sich immer bezahlt.

Bilder: Passivhaus Institut

Warme Fenster sind behagliche Fenster

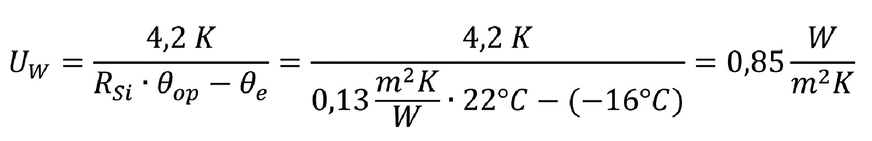

Das Maß für die thermische Qualität eines Fensters ist sein U-Wert UW in W/(m²K) oder auch der U-Wert des Fensters einschließlich der Einbauwärmeverluste, UW, eingebaut in W/(m²K). Das Passivhaus Institut fordert einen UW, eingebaut von maximal 0,85 W/(m²K). Dieser Wert geht auf Untersuchungen von Ole Fanger zurück. Er stellte fest, dass sich Menschen dann behaglich fühlen, wenn die Differenz der operativen Raumtemperatur und der Temperatur einer einzelnen Oberfläche nicht größer als 4,2 K ist. Bei einer Außentemperatur von -16 °C und einer operativen Raumtemperatur von 22 °C errechnet sich der genannte U-Wert von 0,85 W/(m²K):

Bild: Passivhaus Institut

Liegt die Außentemperatur über längere Zeiträume niedriger, werden auch bessere U-Werte benötigt. Empfohlen werden können niedrige U-Werte ohnehin. Denn beim Fenster ist das besonders wirtschaftlich, zumal sich auch der Komfort erheblich verbessert, ohne die Architektur und andere Gewerke negativ zu beeinträchtigen. Solche hoch effizienten Fenster sind heute problemlos verfügbar. Das belegen auch die zahlreichen zertifizierten Passivhausfenster, die in der Komponentendatenbank des Passiv-

haus Instituts gelistet sind. Zudem berät das Institut kleine Fensterbauer genauso wie große Systemhäuser weltweit bei der Verbesserung ihrer Produkte. Mehr zum Thema „thermische Behaglichkeit“ finden Sie in der Passipedia (siehe auch nebenstehenden QR-Code).

Gebäudeenergiegesetz und Pläne der Bundesregierung

Oft bezieht sich der U-Wert nur auf das Fenster, die Einbauverluste werden damit zunächst vernachlässigt. Der vom Passivhaus Institut für unser kühl-gemäßigtes Klima geforderte Kennwert liegt dann bei 0,8 W/(m²K). Er ist damit deutlich niedriger als der U-Wert des Referenzgebäudes des aktuellen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) mit 1,3 W/(m²K).

Die neue Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag ambitionierte Ziele für den Neubau und weniger ambitionierte Ziele für den Bestand festgelegt: Für den Neubau soll künftig das Niveau des Effizienzhauses (EH) 40, für den Altbau das des EH 70 gelten. Für die Gebäudehülle gilt dann, der mittlere U-Wert des Gebäudes darf beim EH 70 nur 85 %, beim EH 40 nur 55 % des Wertes des Referenzgebäudes betragen. Für den Altbau bedeutet dies in Zukunft 1,11 W/(m²K), für den Neubau 0,72 W/(m²K). Zertifizierte Passivhausfenster erreichen diesen Wert in der Regel, da bei der Zertifizierung mit einem Glas-U-Wert von 0,7 W/(m²K) gerechnet wird. Mit einem besseren Glas ist auch die künftige Neubauanforderung kein Problem.

Beste Qualität, auch für den Gebäudebestand!

Natürlich können thermisch schlechtere Fenster mit verbesserten U-Werten an anderer Stelle kompensiert werden. Aber auch der umgekehrte Fall ist möglich: Schlechtere U-Werte an anderer Stelle können durch noch bessere Fenster kompensiert werden. In diesem Sinne ist es nicht nachvollziehbar, dass in der Modernisierung von Gebäuden schlechtere Fenster eingebaut werden sollten als im Neubau. Im Gegenteil: In der Regel sind Optimierungen hinsichtlich der Ausrichtung und der Geometrie der Gebäude sowie der Fenster im Bestand nur schwer möglich.

Die verbleibende Stellschraube zur Reduktion des Heizwärmebedarfs und zum Erreichen der Klimaziele inklusive einer größeren Unabhängigkeit vom russischen Gas ist damit der Wärmeschutz, und der ist mit thermisch hochwertigen Fenstern sehr wirtschaftlich und besonders einfach erreichbar. Überdies spielt der Neubau in Deutschland gegenüber dem Bestand nur eine untergeordnete Rolle. Werden im Bestand nicht bei jeder sich bietenden Gelegenheit zielführende Verbesserungen umgesetzt, kann der Neubau so gut sein wie er will – die Klimaziele werden verfehlt. Das ist der Grund, warum das EH 70-Niveau im Bestand zu schwach und das EH 40-Niveau – zumindest im Bereich der Fenster – gerade gut genug ist.

Erfolgsfaktoren für thermisch hochwertige Fenster

Dreifach Glas

Zunächst ist das 3-fach Glas zu nennen. Und zwar nicht irgendein 3-fach Glas. Neben der Beschichtung der Scheiben hängt der Glas-U-Wert Ug entscheidend von dem Maß des Scheibenzwischenraumes ab. Er sollte bei mindestens 16, besser 18 mm liegen. Dann sind mit einer Argon-Füllung Ug-Werte unter 0,55 W/(m²K) machbar – bei g-Werten im selben Bereich. Bei zwei Scheibenzwischenräumen mit jeweils 18 mm und drei Scheiben mit 4 mm ergibt sich eine Gesamtglasdicke von 48 mm. Die sich nun durchsetzenden Fenster mit Rahmenstärken von mindestens 88 mm können dieses Glas aufnehmen. Ausgehend von solchen Rahmen kosten die 18 mm Scheibenzwischenraum im Vergleich zu beispielsweise 12 mm kaum mehr. Die Reduktion des U-Wertes ist aber erheblich. Wer den Effekt des dickeren Scheibenzwischenraumes nicht nutzt, verschwendet bares Geld und eine Chance für den Klimaschutz, die erst nach 40 Jahren beim nächsten Sanierungszyklus der Fenster wiederkehrt.

Bild: Passivhaus Institut

Bild: Passivhaus Institut

Bild: Passivhaus Institut

„Warme Kante“-Abstandhalter

Noch ein weiterer Aspekt spricht für den dickeren Scheibenzwischenraum: Der Glasrand ist – von der Türschwelle abgesehen – in der Regel die thermisch schwächste Stelle im ganzen Haus. Ein dicker Scheibenzwischenraum reduziert hier die Wärmeverluste und sorgt für höhere Temperaturen, die Resilienz gegen Kondensat- und Schimmelbildung steigt. Zum thermisch optimierten Glasrand gehört die „Warme Kante“ – ein Abstandhalter aus Kunststoff, der die Scheiben auf Abstand hält und den Scheibenzwischenraum mit Hilfe einer sehr dünnen Metallfolie oder einer mit Metall bedampften Kunststofffolie gasdicht abschließt. So bleiben die Temperaturen ausreichend hoch, und es kann mit Glasrand-Wärmebrücken um 0,032 W/(mK) gerechnet werden.

Schmaler Rahmen mit Wärmedämmung

Der Rahmen wurde schon kurz angesprochen. Er sollte möglichst schmal sein. Denn bei der Modernisierung sind die Fensteröffnungen in der Regel vorgegeben. Je schmaler der Rahmen ist, umso höher ist der Glasanteil, und umso mehr Sonnenenergie kann winters durch das Fenster „geerntet“ werden. Sommers braucht es in der Regel eine Verschattung, und zwar gänzlich unabhängig von der Rahmenbreite und den thermischen Eigenschaften des Fensters.

Rechnen wir für ein Fenster mit den Abmessungen 1,23 × 1,48 m mit einem Glas-U-Wert von 0,55 W/(m²K), einem Glasrand-Wärmebrückenverlustkoeffizient von 0,032 W/(mK) und einer Rahmenbreite von 110 mm, so darf der Rahmen-U-Wert maximal 0,85 W/(m²K) betragen, um dem Ziel, UW = 0,72 W/(m²K), gerecht zu werden. Hierzu braucht der Rahmen in der Regel eine Wärmedämmung.

Fenstermontage? Stets in der Ebene der Wärmedämmung!

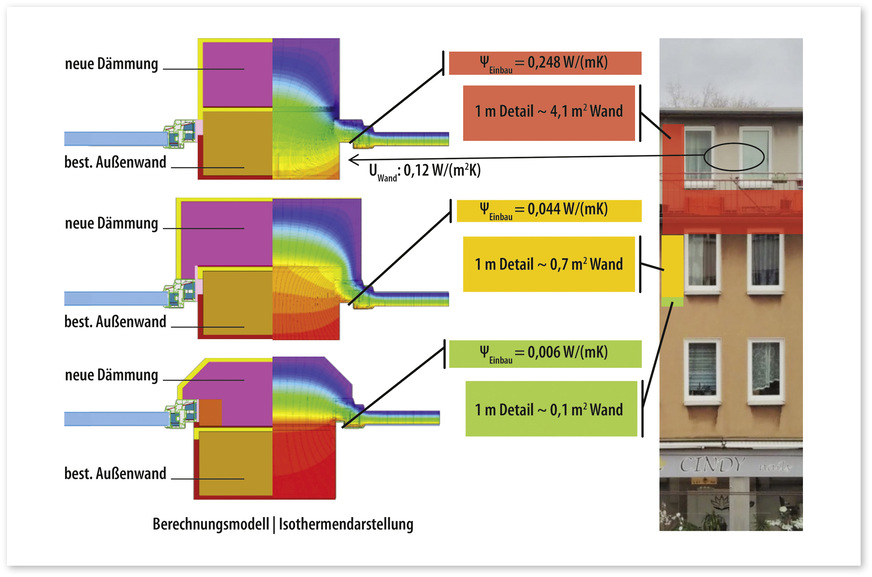

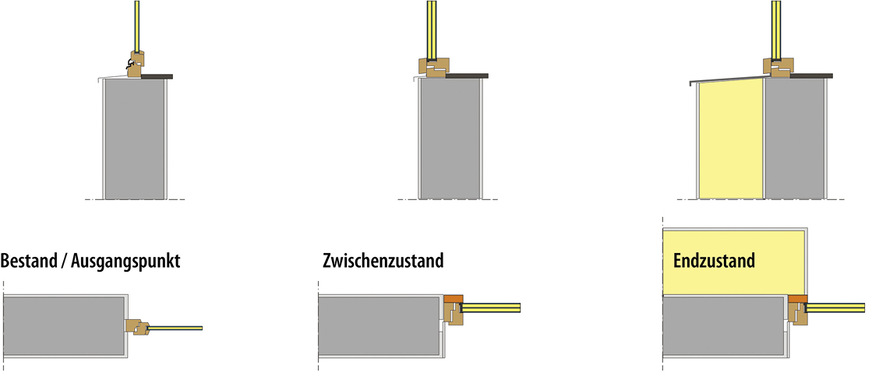

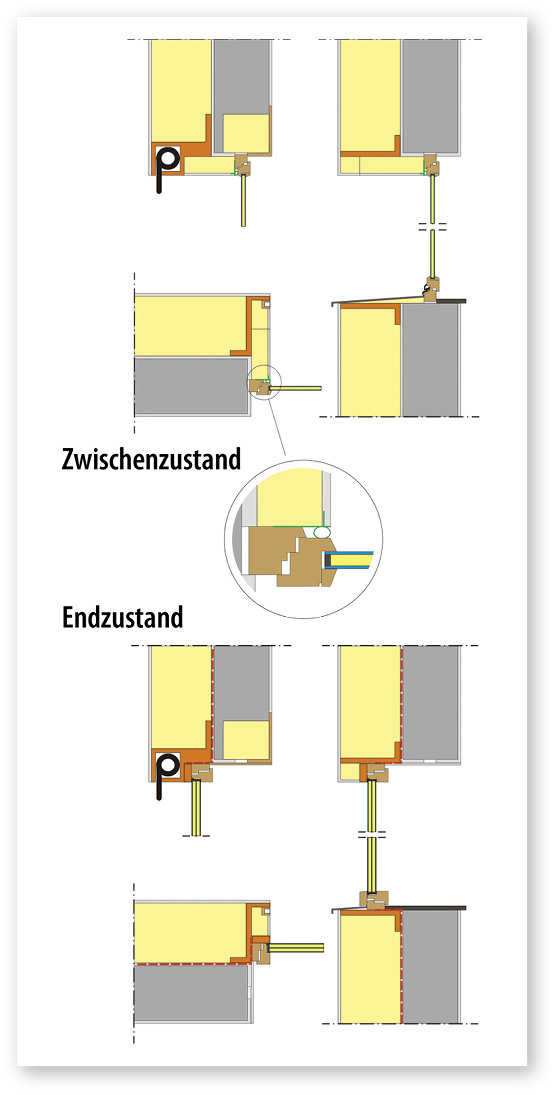

Ob Modernisierung oder Neubau: Die Wärmedämmung ist der richtige Platz, um das Fenster zu montieren. Dies zeigt das Beispiel einer Altbausituation in Abb. 2. In einem Zug werden hier die Fenster erneuert und die Fassade mit 24 cm dicker Wärmedämmung versehen. Der U-Wert der Wand beträgt dann 0,12 W/(m²K). Die Wärmebrücken zweier nebeneinander liegender Fenster wurden modelliert und für unterschiedliche Fälle die Einbauwärmebrücken ermittelt. Im ersten Fall wird das Fenster an der Stelle des alten Fensters eingebaut, der Fensterrahmen wird nicht überdämmt. Der Wärmebrückenverlustkoeffizient beträgt dann knapp 0,25 W/(mK). Pro Laufmeter des modellierten Details von zwei Fensteranschlüssen entspricht dies einem Wärmeverlust von etwas über 4 m² der gedämmten Außenwand. Reduzieren lässt sich die Wärmebrücke durch eine Überdämmung des Rahmens und der Laibung. Im Beispiel auf 0,044 W/(mK), entsprechend einem Wärmeverlust von ungefähr 0,7 m² modernisierter Außenwand.

Die beste Lösung ist auch hier, das Fenster mittels eines Fenstermontagesystems, z. B. aus hochfestem Dämmstoff, Holz oder mit thermisch getrennten Stahlwinkeln, in der Dämmebene zu platzieren und den Rahmen zusätzlich zu überdämmen. Das reduziert nicht nur den Wärmebrückenverlustkoeffizienten in diesem Beispiel auf 0,006 W/(mK) und bringt mehr Licht und Wärme in den Raum. Es ist in der Summe aus Investitions- und Heizkosten auch die günstigste Variante. Der zusätzliche Wärmeverlust durch die stark reduzierte Wärmebrücke entspricht nur noch 0,1 m² Außenwand.

Schrittweise Modernisierung von Fassade und Fenster

Bei einer schrittweise durchgeführten Modernisierung sollte der jeweils nächste Schritt gleich mitgedacht werden. Das ist auch die Idee des integrierten Sanierungsfahrplans iSFP und des „EnerPHit Retrofit plans“ (ERP):

Zuerst das Fenster? Einbau bündig zum Außenputz!

Wird zuerst das Fenster ausgetauscht (Abb. 3), sollte es bündig zum Außenputz eingebaut werden. So entsteht mehr Platz auf der Innenfensterbank und der Fensterrahmen kann im nächsten Schritt gut mit der Außendämmung „eingepackt“ werden.

Bild: Passivhaus Institut

Zuerst die Fassade? Montagerahmen mit einbauen!

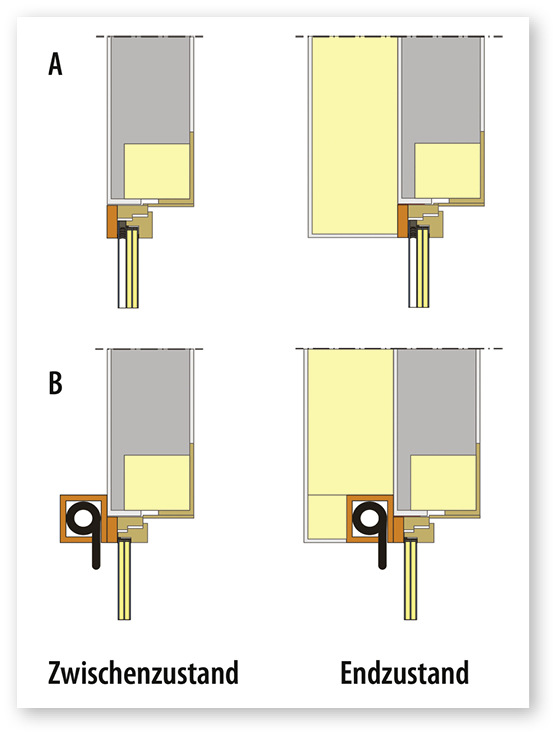

Wird zuerst die Fassade gedämmt, sollte gleich ein Montagerahmen mit eingebaut und das alte Fenster mit überdämmt werden (Abb. 4). So kann das Bestandsfenster sogar länger halten. Wird das Fenster dann erneuert, kann es im bereits vorhandenen Montagerahmen in der Dämmebene installiert werden.

Nicht nur das Fenster – auch der Rollladen muss raus!

Ein Rollladenkasten ist eine der größten Schwachstellen in der Gebäudehülle beim Bestand. In aller Regel sind Rollladenkästen nicht luftdicht und im Bestand auch nur schwer dicht zu bekommen. Es entstehen hohe Wärmeverluste durch diese Undichtheit. Dies bleibt auch der Fall, wenn der Rollladen überdämmt ist. Da sich im Rollladenkasten mehr oder minder kalte Außenluft befindet, bringt dessen außenseitige Dämmung fast nichts.

Darum sollte der alte Rollladen mit dem Fenster entfernt, der Rollladenkasten ausgedämmt, von außen luftdicht versiegelt und eine neue Verdunklungs- bzw. Verschattungsmöglichkeit vorgesehen werden. Dies kann ein Vorsatzrollladen oder Raffstore sein, der sich später in die neue Dämmung integrieren lässt. In diesen Fällen sollte zwischen Rahmen und Vorsatzrollladen nach Möglichkeit eine thermische Entkopplung vorgesehen werden, um die Einbauwärmebrücke zu reduzieren.

Fazit

Im Sinne der Behaglichkeit und des Klimaschutzes sind heutzutage energieeffiziente Fenster „State of the Art“. Wer sich beim Neubau und der Bestandssanierung dazu entscheidet, 3-fach verglaste Fenster mit 16 bis 18 mm Scheibenzwischenräumen, mit warmer Kante und wärmegedämmten, mindestens 88 mm dicken, aber möglichst schmalen Rahmen einzubauen, macht alles richtig und ist für künftige Anforderungen bestens gerüstet.

Wer bei der Entscheidung für ein thermisch hochwertiges Fenster stehen bleibt und die Fassade nicht mitdenkt, verschenkt aber leicht enorme Einsparpotenziale, denn die Dämmebene ist der richtige Platz zur Montage des Fensters. Nur aus der Verbindung des thermisch hochwertigen Fensters und der sorgfältig geplanten Einbausituation wird die Sache rund.

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum Thema finden Sie auch in unserem Dossier

Fenster/Glas mit Beiträgen und News aus dem GEB:

https://www.geb-info.de/themen/fenster-glas