Angesichts der zunehmenden Hitzewellen spielt der sommerliche Wärmeschutz zur Vermeidung hoher Raumtemperaturen eine immer größere Rolle. Soll eine aktive Kühlung zum Einsatz kommen, so verringert ein guter sommerlicher Wärmeschutz die Kühllast, was zu Ersparnissen bei den Investitions- und Betriebskosten für die Kälteerzeugung und -verteilung führen kann.

Für die Bewertung des sommerlichen Wärmeschutzes wenden die verschiedenen Normen unterschiedliche Methoden an. Der Beitrag stellt sie auf Basis einer thermischen Gebäudesimulation zur Langzeitbewertung der thermischen Behaglichkeit im Sommer vor. Die thermische Gebäudesimulation liefert über das ganze Jahr unter anderem Werte für die operative Innentemperatur, den PMV (Predicted Mean Vote, deutsch: erwartetes durchschnittliches Wärmeempfinden) und den PPD (erwarteter Prozentsatz Unzufriedener). Auswerten lassen sich die Ergebnisse durch

Auf diese Normen beziehen sich auch die Gebäudezertifikate des Bundesbauministeriums [5] und der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) [6], die beim „Thermischen Komfort“ die thermische Gebäudesimulation voraussetzen. Die Langzeitbewertung ist nicht nur wichtig, wenn keine aktive Kühlung vorhanden ist, sondern auch für die Beurteilung der thermischen Behaglichkeit bei unterdimensionierten Anlagen. Bei einigen der genannten Auswertungsgrößen wird mit dem Auftraggeber vereinbart, welche Über- oder Unterschreitungen zulässig sind.

Gradmesser für die Innenraumtemperatur: der gleitende Mittelwert der Außenlufttemperatur

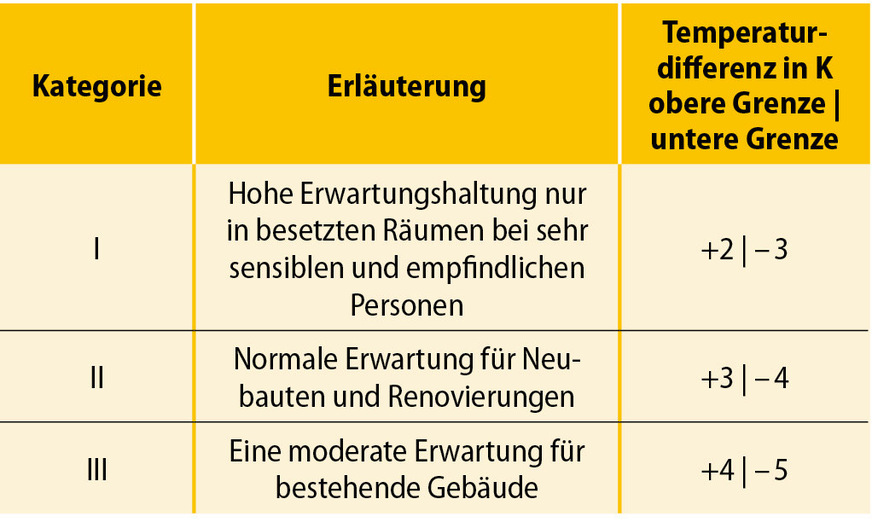

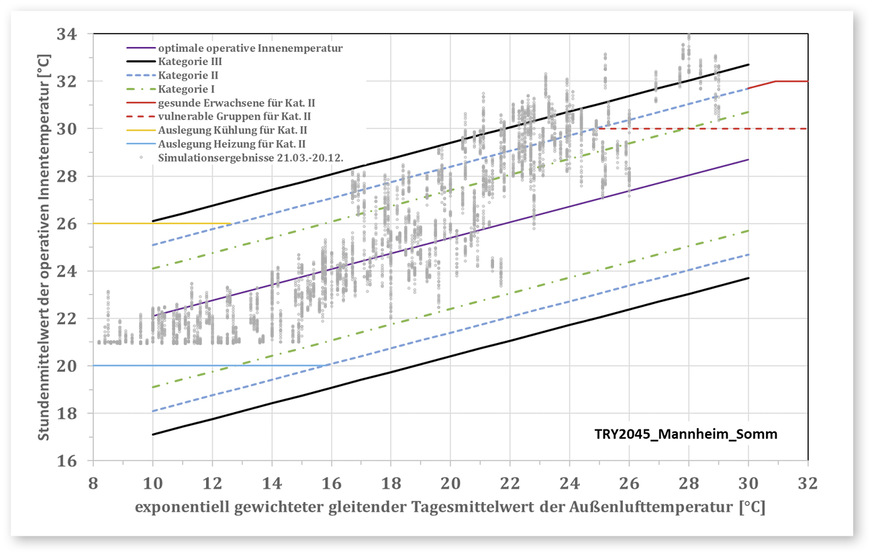

Bei den vorgegebenen Werten der DIN EN 16798-1 kann man zwischen drei verschiedenen Kategorien der Innenraumqualität wählen. Für jede dieser Kategorien ist im informativen Anhang B ein Bereich der zulässigen operativen Innentemperatur in Abhängigkeit des exponentiell gewichteten gleitenden Tagesmittelwertes der Außenlufttemperatur angegeben (Abb. 1).

Die DIN EN 16798-1 und die DIN EN 15251 führen verschiedene Gleichungen für den gleitenden Tagesmittelwert auf. Abb. 2 zeigt beispielhaft die Ergebnisse der verschiedenen Gleichungen für die Außenlufttemperaturen im Juni und Juli des extremen Testreferenzjahrs 2045 für Mannheim.

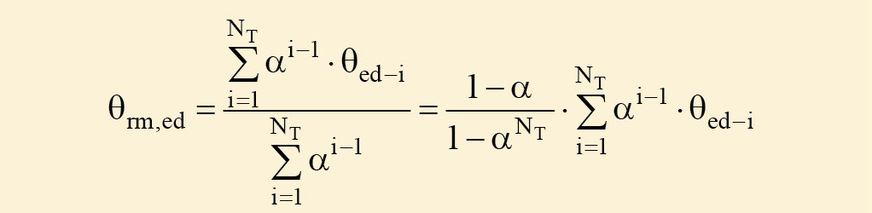

Es fällt auf, dass die graue Kurve für die Gleichung B.1 aus der DIN EN 16798-1 von den anderen Kurven deutlich abweicht – und deshalb in Zweifel zu ziehen ist. Die Gleichung war bereits in der vorherigen DIN EN 15251 aus der Literaturquelle [7] übernommen worden, welche einige Druckfehler aufweist. Betrachtet man die Struktur der Gleichung B.2 in der Norm, so lässt sich daraus schließen, dass sich der exponentiell gewichtete gleitende Tagesmittelwert wie in Gleichung 1 errechnet.

Gleichung 1

θrm,ed exponentiell gewichteter gleitender Tagesmittelwert der Außenlufttemperatur am betrachteten Tag ed in °C

θed-i Tagesmittelwerte der Außenlufttemperaturen an den i-ten vorausgegangenen Tagen in °C

α Wichtungsfaktor zwischen 0 und 1 (empfohlener Wert ist 0,8)

NT Anzahl vorausgehender Tage

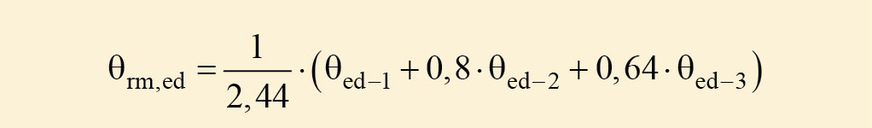

Den rechten Teil von Gleichung 1 erhält man durch die Reihenauswertung des Nenners im linken Teil. Die korrigierte Form der Gleichung B.1 in der Norm ergibt sich mit NT = 3 und α = 0,8 aus Gleichung 1 zu Gleichung 2.

Gleichung 2

Es wurde in beiden Normen und in der Literaturquelle [7] offenbar die Division durch 1 – αNT vergessen. Wendet man die Gleichung 1 auf NT = 7 Tage mit dem Gewichtungsfaktor α = 0,8 an, so ergibt sich die grün gestrichelte Kurve in Abb. 2. Sie ist fast identisch mit der Kurve für die Näherungsgleichung B.2 aus der DIN EN 16798-1. Offenbar gab es auch im Normenausschuss Zweifel an der Gleichung B.1. Deshalb ist wohl ersatzweise die Gleichung B.2 angegeben, die jedoch sieben zurückliegende Tage voraussetzt.

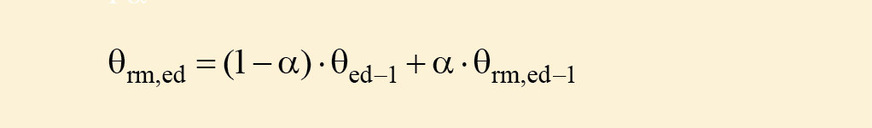

Die grüne Kurve nach Gleichung 2 weist die höchste Amplitude auf. Mit steigendem NT in Gleichung 1 nimmt die Amplitude ab. Allerdings wird ein Grenzwert für NT erreicht. Dann erhält man die rekursive Gleichung 3 aus der DIN EN 15251 [2, Glg. (2)]. Damit sind die drei unterschiedlichen Gleichungen aus den beiden Normen, um einen gleitenden Tagesmittelwert der Außenlufttemperatur zu errechnen, erklärt.

Bild: Nadler

Gleichung 3

θrm,ed-1 exponentiell gewichteter gleitender Tagesmittelwert der Außenlufttemperatur am vorherigen Tag ed-1 in °C

Die Wahl von NT hängt mit einer plausiblen Annahme über die Anpassung der Bekleidung an eine Änderung der Außenlufttemperatur zusammen. Daraus folgt, dass mit zunehmenden Außenlufttemperaturen höhere operative Innentemperaturen zulässig sind (adaptives Komfortmodell). Der Nationale Anhang der DIN EN 16798-1 geht bei der Bekleidungsanpassung von einem Stundenmittelwert der Außenlufttemperatur aus. Ehe er sich auf den Raum auswirkt, sodass Nutzer darauf reagieren können, wird jedoch mehr als eine Stunde vergehen.

Bei Gebäuden ohne aktive Kühlung hängt dieser Zeitverzug von der Schwere der Bauweise und von der Technik der Lüftung ab. Eine Ausnahme bildet der Eingangsbereich des Gebäudes. Ein schneller Informationsfluss wäre eher bei der aktuellen Sonnenstrahlung im Raum gegeben. Bei Gebäuden mit einer aktiven geregelten Kühlung ist ein spürbarer Zusammenhang zum Stundenmittelwert der Außenlufttemperatur nicht vorhanden.

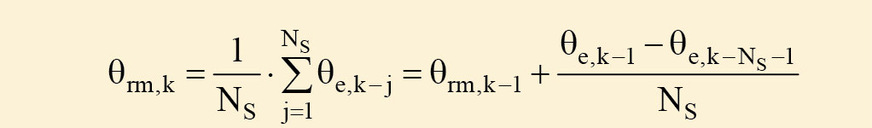

In den Schweizer Normen wird daher ein 48-stündiger Mittelwert angesetzt. Eine zu diesen Normen etwas abgewandelte Formel, in die nur zurückliegende Stundenmittelwerte eingehen und nicht der aktuelle, entspricht Gleichung 4. Wie der rechte Teil dieser Gleichung zeigt, ist eine rekursive Berechnung des gleitenden Stundenmittelwerts möglich, was die Programmierung vereinfacht.

Gleichung 4

θrm,k gleitender Stundenmittelwert zum betrachteten Stundenzeitschritt k in °C

θe,k-j Stundenmittelwerte der Außenlufttemperatur der j-ten vorausgegangenen Stunde in °C

NS Anzahl in den Mittelwert einbezogener, zurückliegender Stunden (48 Stunden)

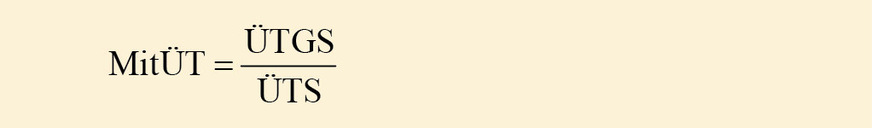

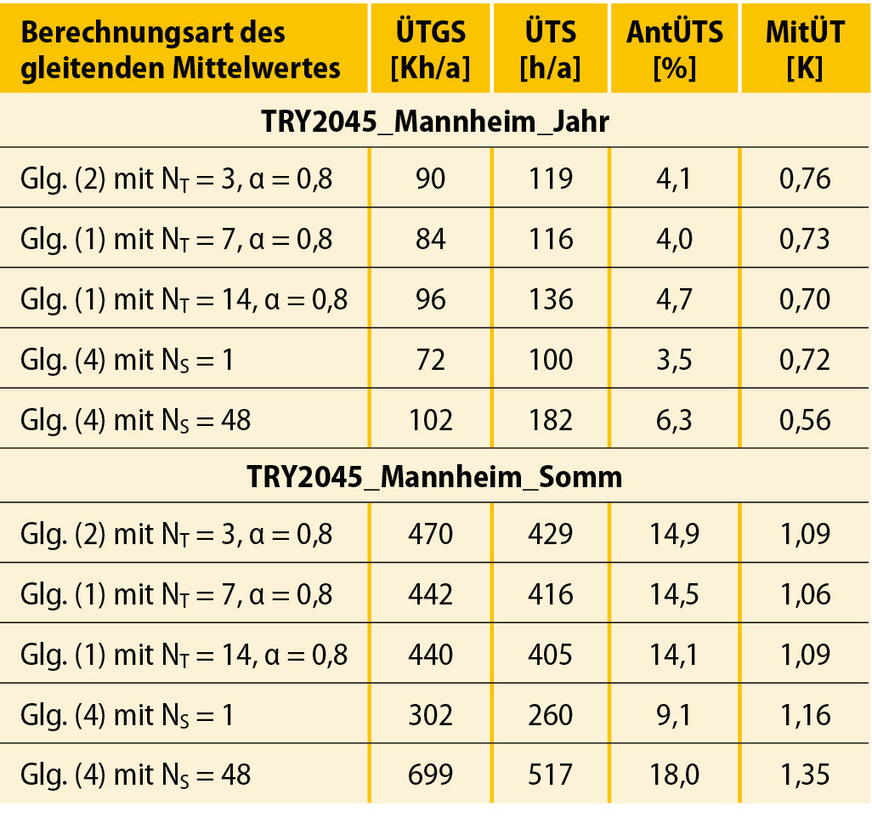

Die Auswirkungen dieser unterschiedlichen Berechnungen des gleitenden Mittelwerts auf die Bewertungsgrößen des sommerlichen Wärmeschutzes zeigt Abb. 3. Die Bewertungsgrößen MitÜT und AntÜTS errechnen sich aus Gleichung 5 und Gleichung 6.

Gleichung 5

Gleichung 6

ÜTGS Anzahl der Übertemperaturgradstunden im Jahr während der jährlichen Belegungszeit in Kh/a (Simulationsergebnis)

ÜTS Anzahl der Übertemperaturstunden im Jahr während der jährlichen Belegungszeit in h/a (Simulationsergebnis)

MitÜT Mittlere Übertemperatur in der jährlichen Belegungszeit in K

AntÜTS Anteil der Übertemperaturstunden an der jährlichen Belegungszeit (Überschreitungshäufigkeit) in %

StdDa Anzahl der Belegungsstunden des Raumes im Jahr in h/a

Man erkennt, dass die Amplitude keine generelle Aussage über die Höhe der Bewertungsgrößen zulässt. Dennoch sind in diesem Beispiel Abweichungen von bis zu 53 Prozent vorhanden. Es wäre daher wünschenswert, wenn es eine Vereinheitlichung gäbe. Sie würde sich allerdings nicht nur auf den sommerlichen Wärmeschutznachweis und die Gebäudezertifizierung auswirken, sondern auch auf die Regelung der technischen Anlagen und auf die Kühllastberechnung nach VDI 2078 [8]. Das würde besonders gelten, wenn feste Grenzwerte vorgegeben sind, wie beispielsweise in der DIN 4108-2 [3].

Definition des Komforts: die Kategorien der DIN EN 16798-1

Abb. 3 zeigt das gleitende Komfortband der genannten drei Kategorien in Abhängigkeit vom gleitenden Tagesmittelwert der Außenlufttemperatur θrm,ed. Ausgehend von einer optimalen operativen Innentemperatur werden nach [7] Temperaturdifferenzen zugelassen, woraus sich die drei Kategorien durch Parallelverschiebung nach unten und oben definieren. Für jede Kategorie gibt die DIN 16798-1 Geradengleichungen jeweils für die obere und untere Grenzkurve an, die mit θrm,ed ansteigen. Diese Grenz-

werte gelten nur für den Bereich von zehn bis 30 Grad Celsius des gleitenden Tagesmittelwerts. In der Literaturquelle [7] enden die unteren Grenzkurven bereits bei 15 Grad Celsius. Die DIN EN 16798-1 hat die Temperaturdifferenzen aus [7] für die jeweilige untere Grenze um ein Kelvin nach unten erweitert.

Um in eine bestimmte Kategorie aufgenommen zu werden (Abb. 1), sollte nach [7] die operative Innentemperatur bei einem bestimmten gleitenden Tagesmittelwert nicht mehr als drei bis fünf Prozent der Belegungsstunden außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs liegen. Die Überschreitungshäufigkeit von drei Prozent wird bei der Gebäudezertifizierung von Bundesbauministerium und DGNB nur bei der Kategorie I zugelassen. In der DIN EN 16798-1 ist nicht angegeben, ob auch die operative Innentemperatur einer zeitlichen Mittelung unterliegen soll. Es wird angenommen, dass ein Stundenmittelwert verwendet wird.

Abb. 4 zeigt bei der Jahressimulation, dass die Geradengleichungen durch die Auslegungstemperatur der Heizanlage nach unten begrenzt werden müssen. Dasselbe gilt für die obere Begrenzung bei niedrigen gleitenden Tagesmittelwerten für die Außenlufttemperatur, wenn eine maschinelle Kühlanlage vorhanden ist. Beide Begrenzungen gelten jedoch nur, wenn die Anlagen ausreichend Heiz- beziehungsweise Kühlleistung für den Auslegungswert zur Verfügung stellen und in Betriebsbereitschaft sind.

Bei hohen gleitenden Tagesmittelwerten ergibt sich eine Begrenzung aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen (rote Linien). Dabei wird zwischen gesunden Erwachsenen (32 Grad Celsius) und vulnerablen Gruppen (30 Grad Celsius) bei hoher relativer Luftfeuchte unterschieden [9].

In Nichtwohngebäuden, für die die Technische Regel für Arbeitsstätten ASR 3.5 [10] gilt, ist ebenfalls eine Maximalbegrenzung zu beachten. Im noch zulässigen Bereich dieser Regel für die Raumlufttemperatur von 30 bis 35 Grad Celsius sind bereits die in der Simulation behandelten sommerlichen Wärmeschutzmaßnahmen enthalten. Raumlufttemperaturen und operative Innentemperaturen sind im frei schwingenden Fall in etwa gleich, woraus sich eine weitere mögliche Begrenzungslinie ergibt. Diese maximalen Begrenzungen dürfen nicht überschritten werden!

Eine untere Grenze ist bei der dynamischen Simulation frei schwingender Temperaturen erforderlich, weil durch die Lüftung unbehaglich niedrige Raumtemperaturen erreicht werden könnten. Für die nachfolgenden Zeitabschnitte könnte sich aber eine starke Auskühlung des Raums positiv auswirken.

Die DIN 4108-2 sieht für Wohngebäude konstant 20 Grad Celsius und für Nichtwohngebäude konstant 21 Grad Celsius vor. Räume, die nachts nicht genutzt werden und bei denen die Heizung abgestellt ist, werden durch eine untere Begrenzung bezüglich der Bewertungsgrößen benachteiligt. In diesem Fall sollte die untere Begrenzung ab der Heizgrenztemperatur entfallen.

Beurteilung der Anforderungen: die Langzeitbewertung nach PD CEN/TR 16798-2

Im Technischen Bericht „Energetische Bewertung von Gebäuden“ zur DIN EN 16798-1 (PD CEN/TR 16798-2 [11, Annex D]) werden drei verschiedene Methoden informativ aufgeführt, um eine Langzeitbewertung der thermischen Behaglichkeit vorzunehmen.

Methode A: Prozentanteil außerhalb eines Bereichs

Angegeben wird, in wie viel Prozent der Belegungszeit der PMV-Index oder die operative Innentemperatur außerhalb eines spezifizierten Bereichs liegt (Überschreitungshäufigkeit). Alternativ kann die Zahl von Übertemperaturstunden angegeben werden. Bei dieser Methode werden Überschreitungen nur gezählt.

Methode B: Kriterium der Temperaturgradstunden

Die Methode entspricht im Prinzip der Ermittlung der Übertemperaturgradstunden mit der DIN 4108-2. Die Bezugstemperatur ist jedoch nicht konstant, sondern folgt dem gleitenden Tagesmittelwert. Der normative Nationale Anhang der DIN EN 16798-1 fordert ausschließlich diese Temperaturgradstunden-Methode für die Einhaltung der Kategorie II.

Gegenüber der Überschreitungshäufigkeit von Methode A haben die Übertemperaturgradstunden von Methode B den Vorteil, dass auch die Höhe der Überschreitungen berücksichtigt wird. Bei dieser Methode wird die Schnittfläche der beiden zeitlichen Kurvenverläufe für die operative Innentemperatur und den gleitenden Komforttemperaturen für die gewählte Kategorie ermittelt.

Bild: Nadler

Methode C: Kriterium der gewichteten PPD-Werte

Das Kriterium stellt eine Alternative für das oben genannte adaptive Komfortmodell dar. Es folgt aus der DIN EN ISO 7730 und hat als Grundlage das Wärmebilanzmodell von Fanger (1967) für stationäre Zustände. Danach ergibt sich eine thermische Unbehaglichkeit aus der Differenz zwischen Wärmeabgabe des Körpers und Aktivität der Person, die als PMV-Index ausgedrückt wird. Die Berechnung von PMV berücksichtigt die Umgebungszustände – Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeit und Luft- und Strahlungstemperatur – sowie den Aktivitäts- und Bekleidungsgrad.

Aus dem PMV-Index geht der PPD-Wert hervor. Er ist bezüglich der Gebäudenutzung flexibler als das adaptive Modell. Eine Anpassung der Bekleidung an sich ändernde Raumzustände lässt sich durch die Vorgabe eines zumutbaren clo-Bereichs berücksichtigen. In diesem kann durch einen Suchalgorithmus für jeden Simulationszeitschritt rechnerisch ein minimaler PMV-Index gefunden werden. Ein Anwendungsergebnis ist zum Beispiel in [9, Teil 1, Abbildung 2 und 3] enthalten. Dabei hat sich gezeigt, dass je nach Belastung schon bei operativen Innentemperaturen von 25 bis 28 Grad Celsius die untere Bekleidungsgrenze von 0,5 clo erreicht wird. Das heißt, eine Adaption ist ab diesen Temperaturen gar nicht mehr möglich.

Mit Methode C berechnet man das Verhältnis des aktuellen PPD-Wertes bei PMV > 0 (zu warm) und den limitierten PPD-Wert für die gewählte Kategorie. Dann wird das Verhältnis mit der Zeitschrittweite multipliziert und über den Simulationszeitraum summiert. Abb. 5 zeigt ein Beispiel für die Ergebnisse. Wie mit diesen Ergebnissen weiter zu verfahren ist, wird nicht genannt. Daher ist im rechten Teil der Tabelle eine Auswertung analog zur Methode B enthalten (Mittelwertbildung durch numerische Integration). Vergleicht man dieses Ergebnis mit der Tabelle B.1, so müsste beim MitPMV-Index die Zuordnung zwischen Kategorie III (PMV 0,7) und IV (PMV 1,0) erfolgen und beim MitPPD-Wert würde die Kategorie IV (PPD < 25 %) überschritten.

Sollten die oben genannten Kriterien überschritten werden, verweist die DIN EN 16798-1 auf den Technischen Bericht PD CEN/TR 16798-2. Das Beispiel in Abb. 4 zeigt, dass bei der praktischen Anwendung des Verfahrens eine eindeutige Klassifizierung zu einer Kategorie schwierig ist.

Der PD CEN/TR 16798-2 gibt Empfehlungen für akzeptable Abweichungen von den einzelnen Kategorien im informativen Annex E. Er unterscheidet zwischen wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Stunden mit einer Abweichung. Für die zulässigen Abweichungsstunden gibt er jeweils zwei verschiedene Prozentwerte vor. Dadurch wird gefordert, dass die Übertemperaturgradstunden über das Jahr möglichst gleichverteilt sind.

Beispiel: Für ein 6-Prozent-Level im Jahr ergibt sich, dass Temperaturen zulässig sind, die an 126 Stunden im Jahr überschritten werden dürfen, jedoch nicht mehr als 44 Stunden im Monat und nicht mehr als 20 Stunden je Arbeitswoche. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, sind die Abweichungen von der nächsthöheren Kategorie zu untersuchen. Die Bewertung ist sehr aufwändig und wird schwer zu vermitteln sein.

![5 Beispiel für die Methode C bei PMV > 0 und einer jährlichen Belegungszeit der Personen (StdDa) von 2.871 h/a, Bekleidungsbereich 0,5 bis 1,0 clo, Aktivität 1,2 met. PPD-Zuordnung nach Kategorien gemäß DIN EN 16798-1 [1, Tabelle B.1]. PMVStd = Anzahl der Stunden in der jährlichen Belegungszeit mit PMV > 0, MitPMV = Mittlerer PMV-Index in der jährlichen Belegungszeit, MitPPD = Mittlerer PPD-Wert in der jährlichen Belegungszeit](/sites/default/files/styles/aurora_default/public/aurora/2024/10/293727.jpeg?itok=NExaUEp8)

Rückschlüsse für die Planung: die Empfehlungen

Für die Wahl des gleitenden Mittelwerts empfiehlt der Autor die Gleichung 2 mit den gewichteten letzten drei Tagesmittelwerten. Es erscheint sinnvoll, dass in diesem Zeitraum ein Wechsel der Bekleidung bei sich ändernden Außenklimazuständen stattfindet, beziehungsweise dass dann auch im Raum eine spürbare Änderung wirksam wird. Weiterhin rät er, sowohl die Übertemperaturstunden als auch die Übertemperaturgradstunden für die gewählte Kategorie bei der Simulation auszugeben. Mit den Gleichungen 5 und 6 lässt sich daraus die Überschreitungshäufigkeit und die mittlere Übertemperatur ermitteln.

Aus Abb. 1 ist ersichtlich, dass der Unterschied zwischen den Kategorien ein Kelvin beträgt. Wählt man zum Beispiel die Kategorie II, dürfte die mittlere Übertemperatur weniger als ein Kelvin betragen. Ansonsten hätte man die Kategorie III erreicht beziehungsweise überschritten. Da dieses neue Überschreitungskriterium die Höhe der Überschreitungen berücksichtigt, kann es vorkommen, dass die Überschreitungshäufigkeit größer als fünf Prozent ist, aber die mittlere Übertemperatur unter einem Kelvin liegt (vgl. Abb. 3 und [9, Teil 2, Tabelle 3]). Eine Klassifizierung der thermischen Behaglichkeit definiert sich nicht nur über die Häufigkeit unbehaglicher Zustände, sondern auch über deren Höhe und eventuell die Dauer der Zustände.

Für Raumnutzungen, bei denen die Vorgaben der DIN EN 16798-1 nicht gelten, beispielsweise in einem Fitnessraum, empfiehlt der Autor analog zur Temperaturbewertung eine projektbezogene, integrative PMV-Mittelwertbildung für Simulationszeitschritte mit PMV > 0. Die Zuordnung zu einer Kategorie beziehungsweise die Überprüfung deren Einhaltung erfolgt mithilfe der Tabelle B.1 in der DIN EN 16798-1. Die Dokumentation der Simulation sollte ein zu Abb. 4 vergleichbares Diagramm enthalten, das die gewählten Grenzen und die errechneten operativen Innentemperaturen über den gesamten Bereich des gleitenden Tagesmittelwertes darstellt.

Werden Grenzwerte überschritten, sollten zunächst bauliche Maßnahmen vorgesehen werden oder eine passive Kühlung zum Einsatz kommen, bevor eine aktive empfohlen wird. Letztlich könnte eine Kühlanalage mit verminderter Leistung in Betracht kommen, die mit mindestens 65 Prozent Solarstrom und/oder nur kurzzeitig betrieben wird, zum Beispiel durch den reversiblen Betrieb einer ohnehin vorhandenen Wärmepumpe. Die Verhältnismäßigkeit der einzelnen Maßnahmen muss für deren Akzeptanz und Umsetzung immer gewahrt bleiben – vor allem was den Energiebedarf, die Gesundheitsgefährdung und die Investitionskosten betrifft.