Die Auswirkungen des Klimawandels zeigen, worauf sich Europa zukünftig einstellen muss. Wohn- und Arbeitsgebäude in heißen Sommern zu kühlen, wird auch in Deutschland immer wichtiger. Eine Kühl- und Heizdecke schafft ein angenehm temperiertes, zugfreies und hygienisches Umfeld und erreicht gleichzeitig eine hohe Behaglichkeit. Zudem bietet sie die Möglichkeit der sogenannten stillen Kühlung: Warme Luft steigt nach oben, kühlt sich an der Decke ab und „fällt“ anschließend nach unten, wo sie allmählich erneut erwärmt wird. Diese Bewegung und der damit verbundene Wärmeentzug aus der Raumluft vollzieht sich rein physikalisch.

Fachgerecht und integriert planen

Für die Umsetzung dieser Art von Raumtemperierung bedarf es eines guten Zusammenspiels aller beteiligten Gewerke. Verschiedene Anforderungen, die durch ein Kühl- und Heizdeckensystem erfüllt werden können, wie zum Beispiel eine niedrige Aufbauhöhe, eine geringe Flächenlast oder ein Niedertemperatursystem in Kombination mit einer Wärmepumpenanlage, sind nur einige Aspekte, die für die Systemauswahl sprechen. Die am Markt angebotene Systemvielfalt bietet Lösungen für nahezu jedes Projekt.

Bereits bei der Planung gilt es nach dem Prinzip der integrierten Planung und Ausführung, alle Anforderungen an die Konstruktion zu bündeln und rechtzeitig alle Gewerke einzubeziehen: Bauende, Architekturbüro, TGA-Planung, Heizungsinstallation und Trockenbau. Unter Berücksichtigung der bauphysikalischen Vorgaben wird im ersten Schritt eine Heiz- und Kühllastberechnung erstellt. Ihr Ergebnis dient als Basis für die Wahl des Kühl- und Heizdeckensystems. Ob die Wahl auf eine Metall-Rasterdecke, ein mineralisches Deckensystem (aus Gipskarton oder Lehm) oder eine Sonderbauform fällt, hängt im Wesentlichen von den Leistungskennwerten der jeweiligen Systeme ab. Die architektonischen Vorgaben für Akustik, Beleuchtung und Gestaltung spielen ebenfalls eine Rolle.

Ein wichtiger Hinweis gilt dem Prozedere der Ausschreibung. Alle Anforderungen und technischen Vorgaben sollten dort so detailliert wie hier aufgeführt behandelt werden:

Kühl- und Heizsystem berechnen

Die Heiz- und Kühllastberechnung berücksichtigt die bauphysikalischen Vorgaben. In Kombination mit der Gebäudehülle wird schon im Vorfeld die Anlagentechnik erfasst und energetisch bewertet. Niedrige Systemtemperaturen im Heizfall und hohe Systemtemperaturen im Kühlfall sind dabei aus energetischen und ökologischen Gründen anzustreben.

Der Leistungsermittlung von Kühl- und Heizdeckensystemen ist besondere Beachtung zu schenken. Dabei sollten nur normgerechte Leistungswerte für die Auslegung verwendet werden. Die Heizlastberechnung ist nach DIN EN 12831, die Kühllastberechnung nach VDI 2078 durchzuführen.

Auf Basis der vorliegenden Heiz- und Kühllastberechnung sowie der Leistungskennwerte der in Frage kommenden Systeme kann dann die Systemauswahl erfolgen. Geprüfte und zertifizierte Systeme sind ein wesentlicher Bestandteil für eine zuverlässig und wirtschaftlich funktionierende Anlagentechnik im Gebäude.

Das richtige Kühl- und Heizdeckensystem finden

Deckensysteme mit Kühl- und Heizfunktion sind für jede Bausituation erhältlich, ob Alt- oder Neubau. Die Systemarten unterteilen sich in zwei bauphysikalische Hauptgruppen:

Der Flächenheizungsfinder des Bundesverbands Flächenheizungen und Flächenkühlungen unterstützt Energieberatende und Investoren, die passenden Unternehmen für ein Projekt zu finden.

Abgehängte Kühl- und Heizdeckensysteme

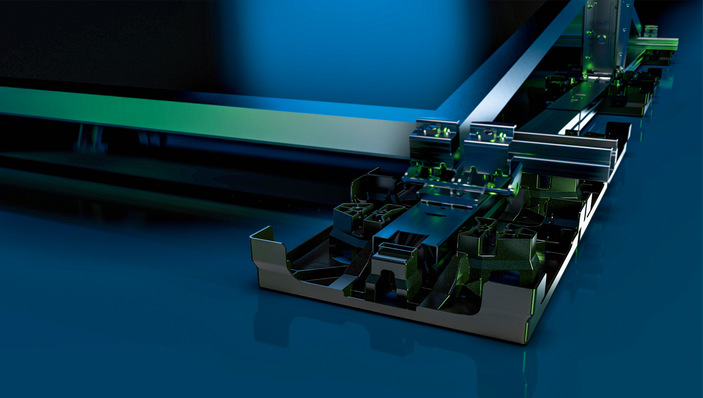

Bei den Bauarten der abgehängten Systemtechnik kommen Metall- und Rasterkühl-/heizdecken mit Deckenplatten aus Aluminium, Stahl oder mineralischen Bauplatten zum Einsatz. Auf ihren Rückseiten sind Rohrregister aus Kunststoff oder Metall eingefräst, geklebt, geklemmt oder magnetisch befestigt. Gegebenenfalls sind zusätzliche Elemente zur besseren Wärmeverteilung aufgebracht. Die Wärmetauscher-Konstruktionen werden mittels einer Abhängung an der Rohdecke angebracht. Die Decklage kann als geschlossene Decke oder als frei abgehängtes Deckensegel ausgeführt werden.

Geschlossene Decken bieten eine homogene Deckenuntersicht, wobei sich der Hohlraum vielfältig für Installationen nutzen lässt. Die Gestaltung der raumseitigen Oberfläche ist in verschiedenster Form möglich. Einbauten wie Beleuchtung, Luftdurchlässe, Melder oder Sprinkleranlagen lassen sich einfach integrieren. Auch kann sie mittels Perforierung zur Verbesserung der Raumakustik genutzt werden.

Weitere geschlossene Deckensysteme sind beispielsweise aus Metall, Gipskarton oder Gipsfaser sowie Faserzement und Lehm. Sie bieten ein breites Einsatzspektrum sowohl im Neubau wie auch in der Gebäuderenovation. Die geschlossenen Trockenbau-Deckensysteme zeichnen sich vor allem durch ihre flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten aus und erfüllen durch ihre ebene, fugenlose Oberfläche höchste architektonische Anforderungen.

Bauteilintegrierte Kühl- und Heizdeckensysteme

Bauteilintegrierte Systeme werden im Prinzip nach zwei Bauarten unterschieden:

Bei der Erstellung von Massivdecken werden Rohrleitungen in die Konstruktion verlegt, durch die Wasser als Kühl- beziehungsweise Heizmedium fließt. Die Massivdecke wird dabei als Übertragungs- und Speichermasse thermisch aktiviert. Das massive Bauteil nimmt die Wärme vom Medium oder vom Raum auf, speichert sie und gibt sie zeitversetzt an den Raum oder das Medium weiter. Es kommt hierbei zu einer Phasenverschiebung zwischen Energieerzeugung und Abgabe. Im Sommer kann die Nachtauskühlung zur Kühlung des Mediums und zur Entnahme der Wärme aus dem Raum genutzt werden. Tagsüber werden die Räume durch den Wärmeabfluss in den kalten Decken oder Wänden gekühlt. Die Systeme werden in der Regel zur Abdeckung der Grundlast eingesetzt.

Oberflächennahe Systeme, auch als thermisch aktive Bauteilsysteme bezeichnet (TABS), bieten gegenüber einer Betonkernaktivierung einige Vorteile. An erster Stelle sind die hohen erzielbaren Heiz- und Kühlleistungen anzuführen. Sie sind möglich, da das System direkt auf die Deckenschalung aufgebracht wird. Der Abstand der wasserführenden Systemrohre von der Deckenoberfläche beträgt lediglich sechs Millimeter. In diesem Fall benötigt ein Gebäude keine zusätzlichen Heiz- und Kühlsysteme. Weiter ist die gute Regelbarkeit anzuführen. Durch die Nähe des Systems zur Deckenoberfläche sind kurze Reaktionszeiten vorhanden.

Deckenkühlung auslegen

Um die Anforderungen an Funktion und Wohnkomfort zu erfüllen, gilt es bei der Planung und Herstellung der Flächenheizung/-kühlung einige Aspekte zu beachten. Die Planung beginnt mit der Ermittlung des Wärme- beziehungsweise Kältebedarfs des Kunden. Dabei werden auch die Verlegung und der Aufbau anhand der Bauzeichnungen abgestimmt. Die Heiz- und Kühllastberechnung sowie die Verlegepläne und Auslegung der Durchflussmengen lassen sich meist mit gängiger Auslegungssoftware erstellen. Bei den Verlegeplänen geht es auch um den Verlauf der Steigestränge und die Aufstellorte für Verteiler. Entsprechende Schnittstellen zur Heizungs- und Kühlungsseite und das Regelungskonzept sind ebenfalls Bestandteile der Planungsphase.

Neben der Gebäudehülle wird im Vorfeld auch die Anlagentechnik erfasst und bewertet. Werden Deckenflächen in Bereichen wie etwa Büros oder Wohnungen zum Heizen eingesetzt, erfolgt dies mit sehr niedrigen Vorlauftemperaturen zwischen 25 und 35 Grad Celsius. Durch die relativ geringen Oberflächentemperaturen der Deckenheizfläche und den Temperaturaustausch mit den übrigen Raumflächen stellt sich eine niedrige Strahlungsasymmetrie ein. Es ergibt sich somit eine sehr gleichmäßige Temperaturverteilung über den kompletten Raum sowie eine nur sehr geringe Luftbewegung. Dies führt zu einer hohen Behaglichkeit.

Im Kühlfall wird zudem für jeden Raum eine Taupunktüberwachung benötigt. Dazu wird ein Taupunktfühler je Raum in die Einzelraumregelung eingebunden. Er sorgt für die permanente sichere Betriebsweise oberhalb des Taupunktes oder alternativ für die sichere Abschaltung des Kühlwasserdurchflusses im Kühlfall. Dazu wird in der Regel die Kühlwasservorlauftemperatur zentral nach der Außentemperatur und abhängig von der Raumluftfeuchte geregelt. Üblicherweise wird eine Kühlwasservorlauftemperatur von 16 Grad Celsius nicht unterschritten, um somit Kondensation an Kühldecken und Kaltwasserrohren auszuschließen.

Bild: BVF

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -Kühlung und Klimatisierung -finden Sie auch in unserem Dossier -Kühlung und Klima mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/kuehlung-und-klima