Wie sinnvoll ist der Einsatz von Wasserstoff im Wärmemarkt? Um sogenannte H2-ready-Heizungen ist eine kontroverse Diskussion entstanden. Befürworter plädieren für Technologieoffenheit, Kritiker verweisen auf vorhandene effizientere Alternativen wie die Wärmepumpe (GEB 10-2023, Allheilmittel für den Wärmemarkt?). Daneben spielt eine weitere Frage eine wichtige Rolle in dieser Diskussion: Selbst, wenn die entsprechenden H2-Geräte auf dem Markt sein werden, wird ausreichend Wasserstoff für Wohngebäude verfügbar sein, damit Eigentümer ihn für ihre Heizung nutzen können? Schließlich handelt es sich bei Wasserstoff um ein knappes Gut.

Neben dem Wärmemarkt gibt es viele andere Anwendungsgebiete, in denen es ebenfalls Bedarf an dem Energieträger gibt. Beispiele sind Industrieunternehmen, die besonders energieintensive Prozesse einsetzen. „Die in Deutschland verfügbaren Kapazitäten von grünem Wasserstoff sind mittelfristig noch begrenzt“, sagt Professor Manfred Fischedick, Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Instituts, das sich in mehreren Studien mit dem Thema beschäftigt hat. „Nicht für jede Branche wird grüner Wasserstoff rechtzeitig zur Verfügung stehen. Ohne massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und der Infrastruktur für Wasserstofftransport und -speicherung sowie ohne Importe wird es nicht gehen.“

Das Wuppertal Institut schlägt daher vor, die Verteilung von Wasserstoff zu priorisieren. Branchen, die ihre Produktion nicht auf einem anderen Weg sinnvoll klimaneutral gestalten können, sollten bevorzugt werden. Dazu zählen die Experten etwa Chemie- und Stahlunternehmen. Sektoren wie Mobilität und Gebäude sollten durch ökonomische und politische Anreize dazu ermutigt werden, alternative Ansätze zum Wasserstoff wie etwa die direkte Elektrifizierung zu verfolgen.

Der Markt soll entscheiden

Diejenigen, die den Einsatz von Wasserstoff für Heizungen befürworten, halten jedoch wenig von einer solchen Priorisierung. Zu ihnen zählt Marcus Böske, Chef des Energiedienstleisters Energie Südbayern. „Wer soll das entscheiden?“, fragt er und hat darauf eine Antwort parat: Seiner Meinung nach soll der Markt entscheiden. Und wenn es eine Nachfrage nach H2-Heizungen gäbe, solle diese auch bedient werden.

In das gleiche Horn stößt Björn Munko, Leiter des Bereichs Gastechnologien und Energiesysteme beim Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW). Wasserstoff sei eine valide technische Option in der Wärmeplanung. Bei der häuslichen Wärme werde es künftig einen Mix aus Nah- und Fernwärme sowie Wärmepumpen und eben auch Wasserstoff geben. Sein Argument lautet: „Nicht alle Gebäude können mit einer Wärmepumpe geheizt werden. Und es gibt Gebiete, die nicht durch Fernwärme oder Nahwärme erschlossen werden können.“

Der DVGW zeigt sich optimistisch, dass der Bedarf an Wasserstoff auch ohne eine Priorisierung der Einsatzfelder gedeckt werden kann. Der Verband geht für das Jahr 2030 von einem Wasserstoffbedarf von 44 bis 84 Terawattstunden aus. Dem gegenüber stehe für 2030 eine Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff von 171 bis 487 Terawattstunden. Wasserstoff müsse demnach keine Mangelware bleiben. Schon ab dem Jahr 2030 könne der Bedarf mehr als gedeckt werden.

Die Berechnungen des DVGW werden auch im Bericht zum Projekt „Wasserstoff als Allheilmittel?“ erwähnt, das das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert und das Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit koordiniert (https://t1p.de/geb240360). Doch die Autoren des Berichts mit dem Titel „Das Wasserstoffdilemma“ (https://t1p.de/geb240361) teilen die zuversichtliche Einschätzung des DVGW nicht. Dessen Position werde in wissenschaftlichen Studien kaum geteilt, heißt es.

Die Autoren halten Prognosen stattdessen für schwierig. „Zahlreiche Studien versuchen, das zukünftige Angebot an Wasserstoff zu quantifizieren“, heißt es in einer Zusammenfassung. „Aber da die Entwicklung noch ganz am Anfang steht, unterscheiden sich die Ergebnisse erheblich und es ist heute noch sehr unsicher, wie viel Wasserstoff bis 2030, bis 2040 oder bis 2050 wirklich zur Verfügung stehen wird.“ Beziehe man aber den bereits bestehenden Wasserstoffbedarf der Wirtschaft mit ein, werde klar, dass kurz- und mittelfristig nur vergleichsweise kleine Mengen an Wasserstoff erzeugt und verbraucht werden könnten. Mit Blick auf das in der Umwelt-, Gesundheits- und Sozialpolitik etablierte Vorsorgeprinzip scheine es daher geboten, zunächst vorsichtig eher von einer Knappheit von Wasserstoff auszugehen.

Um den Bedarf decken zu können, braucht es große Anstrengung – und Geduld. „Große Mengen von grünem Wasserstoff zu erzeugen, erfordert eine noch deutlich größere Menge an regenerativem Strom. Und sowohl der Aufbau der notwendigen regenerativen Stromerzeugung wie auch der Elektrolysekapazitäten wird Jahrzehnte in Anspruch nehmen“, heißt es im Bericht.

Das künftige Angebot hängt vor allem von Importen ab

Ein wichtiger Hebel, um beim Thema Wasserstoff voranzukommen, werden Importe aus dem Ausland sein. Darin sind sich alle Experten einig. Übereinstimmung gibt es auch darin, dass der Anteil dieser Importe am Gesamtangebot sehr groß sein muss. Je nachdem mit wem man spricht, ist von 70, 80 oder sogar 90 Prozent die Rede. Als mögliche Lieferanten kommen dafür etwa Australien, Brasilien und Kolumbien infrage.

„Die lokalen Produktionskosten für gasförmigen grünen Wasserstoff sind dort besonders niedrig“, berichtet Christoph Hank. Er ist Hauptautor einer Studie, in der das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme weltweit verschiedene Länder und Regionen hinsichtlich ihrer Eignung als Zulieferer von Wasserstoff untersucht hat. Der Wasserstoff würde in diesen Fällen als Flüssigwasserstoff oder in Form von Derivaten wie Ammoniak per Schiff transportiert werden.

Eine Alternative stellt der Import von gasförmigem Wasserstoff via Pipeline nach Deutschland dar. „Regionen in Südeuropa und Nordafrika schneiden bei diesem Szenario am besten ab«, erklärt Hank. Unter der Voraussetzung, dass erste Abschnitte dieser Pipeline-Infrastruktur bis 2030 gebaut werden, könnten ab dann große Mengen nachhaltig erzeugten Wasserstoffs auf eine sehr kosteneffiziente Weise nach Europa und damit auch Deutschland transportiert werden.

Doch bei dieser Voraussetzung hakt es noch. Bisher existieren weder Pipelines noch die notwendigen Spezialschiffe, um den wertvollen Energieträger nach Deutschland zu bringen. Die Politik arbeitet daher verstärkt daran, die Entwicklung voranzutreiben. So führt Wirtschaftsminister Robert Habeck etwa Gespräche mit potenziellen Lieferländern, unter anderem mit Algerien. Doch die Zeit drängt. Laut der Fraunhofer-Studie benötigen Power-to-X-Projekte im Gigawatt-Leistungsmaßstab lange Planungs- und Bauphasen, sodass eine Realisierung erster Großprojekte in geeigneten Produktionsländern schon jetzt eingeleitet werden sollte.

Kernnetz soll bis 2032 stehen

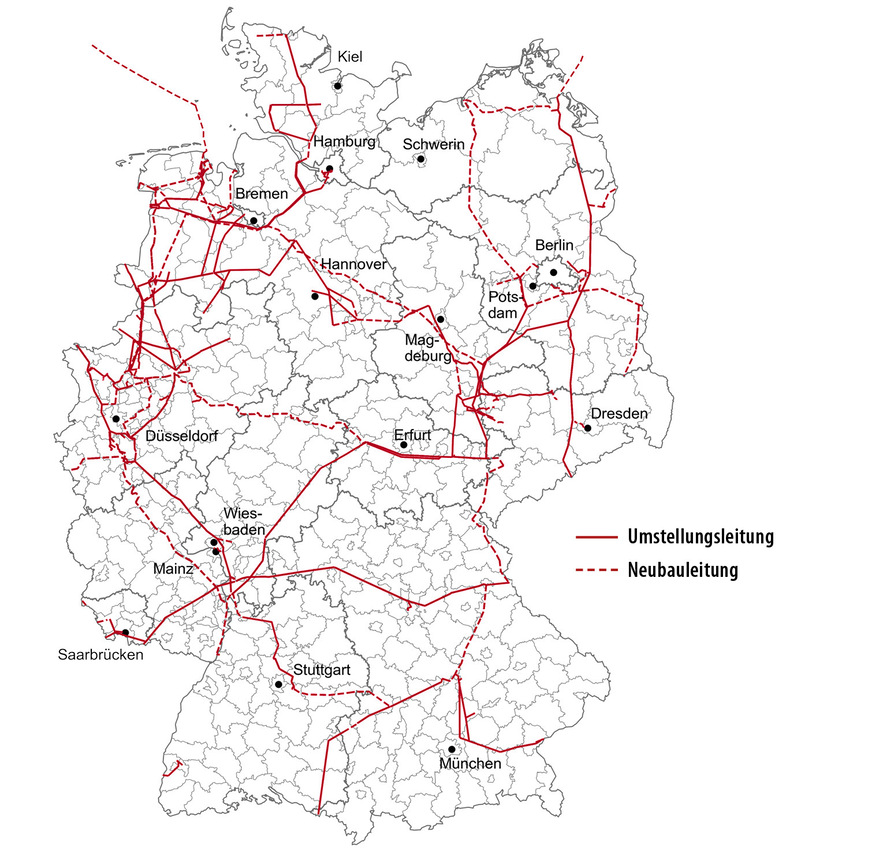

Doch Wasserstoff – ob er jetzt aus dem Ausland kommt oder von heimischen Produktionsstätten bereitgestellt wird – muss auch innerhalb des Landes transportiert werden. Dafür ist ebenfalls der Aufbau einer Infrastruktur notwendig. Deren Rückgrat soll das sogenannte Kernnetz bilden. Es wird auch gerne als Wasserstoffautobahn bezeichnet, die Erzeugung und Verbrauch miteinander verbindet: H2-Kraftwerke und Verteilnetze mit Betrieben, Haushalten und Wärmenetzen. Ein Gebäude, das mit einem H2-ready-Gerät beheizt wird, ist also auch indirekt mit diesem Kernnetz verbunden.

Bis 2032 soll das Kernnetz mit einer Gesamtlänge von rund 9.700 Kilometern entstehen, an das alle Bundesländer angebunden sind. Laut Bundeswirtschaftsministerium ist der Aufbau die erste Stufe eines beschleunigten Netzhochlaufs. Die zweite Stufe folgt in Form eines Netzentwicklungsplans. Er soll künftig alle zwei Jahre durch Betreiber von Fernleitungs- sowie Wasserstofftransportnetzen erstellt werden. Im Jahr 2026 soll erstmals ein solcher integrierter Netzentwicklungsplan für Gas und Wasserstoff von der Bundesnetzagentur genehmigt werden.

Nach Ansicht des DVGW ist die Geschwindigkeit, die beim Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur an den Tag gelegt wird, aber noch zu niedrig. „Die Bundesregierung muss alles dafür tun, das Wasserstoff-Kernnetz zügig umzusetzen“, sagt Vorstandsvorsitzender Professor Gerald Linke. „Mögliche Investitionsengpässe müssen im Haushalt entsprechend kompensiert werden“, lautet seine Forderung. Das Kernnetz sei die Basis für den erfolgreichen Wasserstoffhochlauf in Deutschland. Auch bei den Verteilnetzen geht es nach Meinung von Linke zu langsam voran. Bei deren Planung und Ausbau stellt er einen „schleppenden Fortschritt“ fest.

Linke spricht von einem „völligen Planungsdurcheinander“. So habe das Bundeswirtschaftsministerium angekündigt, ein Digital-Tool auf Basis von künstlicher Intelligenz zu entwickeln, um vom Kernnetz in die Verteilnetze zu gehen. Daneben arbeite die Bundesnetzagentur an sogenannten Transformationsplänen. Und die Kommunen seien gesetzlich verpflichtet, Wärmepläne zu erstellen, wozu sie auch Wasserstoffpläne benötigten.

Als Lösung dafür schlägt er einen Plan vor, den sein Verband und die Initiative „H2 vor Ort“ bereitstellen: den Gasnetzgebietstransformationsplan (GTP). In diesem sind die Transformationspläne von aktuell 241 teilnehmenden Gasverteilnetzbetreibern zusammengefasst. Dieses Potenzial sollte die Bundesregierung in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode nutzen, lautet die Empfehlung des DVGW-Vorsitzenden.

Hintergrund ist, dass ein wichtiger Faktor beim Aufbau des künftigen Wasserstoffnetzes die Leitungen bilden könnten, durch die zurzeit noch Erdgas strömt. In einer Zukunft, die ohne Gas zur Beheizung auskommt, würde diese Infrastruktur sonst nicht mehr benötigt. Der DVGW, der als Branchenverband die Interessen der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft vertritt, hat daher ein verstärktes Interesse daran, dass die Gasnetze auch weiterhin genutzt werden können.

Auch Energie-Südbayern-Chef Böske hält das für sinnvoll. Die Gasnetze für Wasserstoff zu verwenden, sei eine weitere Option für die Energiewende. Ihn ärgert, „dass wir eine vorhandene Infrastruktur, die wir offensichtlich nutzen können, aus ideologischen Gründen einfach mal so wegschmeißen.“ Sein Unternehmen ist an dem Projekt H2Direkt beteiligt, in dem die Nutzung von Wasserstoff für die Erwärmung von Gebäuden demonstriert werden soll. Im bayerischen Markt Hohenwart werden zunächst über einen Zeitraum von 18 Monaten zehn Haushalte und ein Gewerbebetrieb H2-Heizungen nutzen. Dafür wurde mit dem Ortsnetz ein ehemaliges Erdgasnetz auf 100 Prozent Wasserstoff umgestellt.

DVGW hält Gasnetz für wasserstofftauglich, andere zweifeln

Der DVGW hält so etwas auch bundesweit grundsätzlich für möglich. So berichtet Munko, dass der Verband für das Regelwerk verantwortlich sei, mit dem die Netze betrieben werden. „Dieses Regelwerk haben wir in den vergangenen Jahren auf Wasserstoff umgestellt. Dafür haben wir ein Innovationsprogramm und viele Forschungsprojekte angestoßen.“ Untersuchungen des DVGW hätten außerdem gezeigt, dass ein großer Teil der bestehenden Gasnetze fähig sei, Wasserstoff zu transportieren.

Als Beleg dient dem Verband der GTP-Plan, der unter anderem die Netzkomponenten gemäß ihrer H2-Tauglichkeit erfasst. Durch die Beteiligung der 241 Verteilnetzbetreiber deckt er laut DVGW deutschlandweit 415.000 Kilometer Gasnetze ab. Und gemäß den Angaben der Betreiber bestehen die Rohrleitungen zu 97 Prozent aus wasserstofftauglichen Stählen und Kunststoffen. Für die Armaturen und Einbauteile seien zudem grundlegend keine signifikanten Hürden zu erwarten, heißt es in einem Bericht zum GTP. Munko geht daher davon aus, dass sowohl die Transportnetze als auch die Verteilnetze mit einem relativ geringen Aufwand auf Wasserstoff umgestellt werden können.

Elisabeth Staudt zweifelt solche Aussagen an. Die Expertin für Energie und Klimaschutz bei der Deutschen Umwelthilfe (DUH) sieht die Verwendung von Wasserstoff für den Wärmemarkt kritisch. Ein großes Problem sei, dass es keine Preistransparenz gebe: Man erfahre nicht, was eine Umrüstung der Gasnetze koste. „Es werden von Gasnetzbetreibern sehr niedrige Zahlen genannt, die wir nicht nachvollziehen können.“ Zudem gebe es zurzeit nur Daten für bestimmte Teile des Gasnetzes wie eben die Stahlrohre. In einem Bericht zum GTP weist der DVGW selbst darauf hin, dass zum Beispiel Informationen zu den Komponenten der gastechnischen Anlagen – etwa Druckregelgeräte – und in den Häusern der Haushaltskunden – zum Beispiel Zähler – erst in diesem Jahr abgefragt werden.

Kosten nicht absehbar

In einem an die Politik gerichteten Appell nennen verschiedene Vereinigungen, unter anderem die DUH, der Bundesverband der Energieberatenden GIH und der Verbraucherzentrale-Bundesverband, bezüglich der Netzumstellung ein weiteres Problem: Muss Wasserstoff zu den einzelnen Haushalten gebracht werden, kann die Umstellung nur für ganze Straßenzüge synchron erfolgen und nur dann, wenn auch der letzte Anschlussnehmer an diesem Strang eine entsprechende H2-ready-Heizung installiert hat. „Hierdurch entstünden weitere Kosten, die in ihrer Höhe derzeit nicht absehbar sind“, heißt es in dem gemeinsamen Statement.

Kritiker:innen von H2-ready befürchten ein Risiko für Verbraucherinnen und Verbraucher. „Wir werden es in den kommenden Jahren nicht erleben, dass grüner Wasserstoff in den Mengen verfügbar ist, den man braucht, um Erdgas zu ersetzen“, sagt Staudt. „Und wir würden uns auch sehr stark vom Import von Wasserstoff abhängig machen, was massive Auswirkungen auf den Preis hätte.“ Hinzu kommt die Frage, was passiert, wenn ein Hauseigentümer in eine H2-ready-Heizung investiert hat und die kommunale Wärmeplanung dann sein Wohngebiet nicht für die Umstellung auf Wasserstoff vorsieht.

Im Bericht zum Projekt „Wasserstoff als Allheilmittel?“ wird gewarnt: Plane die Politik Anwendungen wie die Wärmeversorgung von vornherein fest ein und erreiche die Wasserstoffverfügbarkeit dann doch nicht das dafür erforderliche Ausmaß, drohe der Lock-in in eine dauerhafte Nutzung von fossilen Energien, was aus Gründen der Klimapolitik unbedingt zu vermeiden sei.

Bild: FNB Gas

GEB Podcast

Autor Markus Strehlitz hat sich ausführlich mit den Perspektiven von Wasserstoff im Wärmesektor beschäftigt. Er hat mit Heizungsherstellern und Kritikern gesprochen. In Episode 25 des GEB-Pod-casts Gebäudewende berichtet er von seinen Recherchen: