Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) definiert in Teil 4 Abschnitt 3 in §§ 74 bis 78 die energetische Inspektion von Klimaanlagen. Es hat die bisherige untere Leistungsgrenze für eingebaute Klimaanlagen sowie kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von zwölf Kilowatt für den Kältebedarf aus der Energieeinsparverordnung (EnEV) beibehalten. Auch der Umfang der energetischen Inspektion (§ 75) stimmt mit der bisherigen EnEV (§ 12) überein und fordert eine zweiteilige Inspektion. Sie muss komponentenbezogen (§ 75 (1)) und systembezogen (§ 74 (1)) durchgeführt werden.

Neu hinzugekommen ist im Regelwerk eine zweite Leistungsstufe für Anlagen mit mehr als 70 Kilowatt für den Kältebedarf sowie ein reduzierter Prüfumfang. Er gilt gemäß § 74 (2) für den Fall, dass mehr als zehn Klimaanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen gleichen Typs, gleicher Funktion und gleicher spezifischer Kühlleistung in vergleichbaren Nichtwohngebäuden installiert sind. Ist das der Fall, ist bei Anlagen zwischen zwölf und 70 Kilowatt Nennleistung bei bis zu 200 Anlagen jede zehnte, bei mehr als 200 jede zwanzigste zu prüfen. Für Anlagen mit mehr als 70 Kilowatt Nennleistung gelten keine Ausnahmeregelungen. Neu ist eine Verlängerung der Verjährungsfrist. Mit dem § 76 (1) GEG wurde sie für Klimaanlagen und kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen, die am 1.10.2018 mehr als zehn Jahre alt waren, auf den 31.12.2022 festgelegt.

Wer Klimaanlagen kontrollieren darf

Geändert hat sich außerdem die notwendige Qualifikation der Personen, die die energetische Inspektion durchführen dürfen. Sie war nach § 12 der EnEV bisher Personen mit berufsqualifiziertem Hochschulabschluss und zusätzlicher Berufserfahrung, sprich insbesondere fachkundigen Personen, vorbehalten. Das GEG definiert in § 77 den Kreis und die Ausbildung, sprich die Qualifikation fachkundiger Personen, die dann indirekt Einfluss nimmt auf die Art, der von einer Personengruppe zu prüfenden Anlagen.

So können beispielsweise Klimaanlagen ohne Lüftungsfunktion und Anlagen mit kleinerer Nennkälteleistung, wie Sekundärluftgeräte oder Systeme zur stillen Kühlung (Kühldecken), auch von Personen mit einschlägiger Meisterausbildung oder staatlich geprüften Technikern entsprechender Fachrichtung durchgeführt werden. Inwieweit eine Person die jeweils erforderliche Fachkunde besitzt, ist im Einzelfall zu entscheiden.

Einen weiteren wichtigen Punkt regelt das GEG in § 85 (1). Er besagt, dass die Inspektionspflicht von Klimaanlagen oder kombinierten Klima- und Lüftungsanlagen im Sinne des § 74 in den Energieausweis aufgenommen werden muss. Ziele sind die Stärkung des Vollzugs, klar definierte Fälligkeitsdaten für die nächste Inspektion sowie eine Transparenz für Käufer:innen bzw. Verkäufer:innen. Sie können auf einen Blick erkennen, ob eine inspektionspflichtige Anlage installiert ist und energetisch untersucht wurde, wodurch der Inspektionsbericht auf einen möglichen Sanierungsbedarf hinweist.

Eine Ausnahme gilt für Gebäude, die Systeme für eine Gebäudeautomation oder Gebäuderegelung haben. Gemäß § 74 (3) müssen solche Systeme in der Lage sein, den Energieverbrauch überwachen, protokollieren und analysieren, den Energieverbrauch vergleichend beurteilen, Effizienzverluste erkennen und zuständige Personen informieren sowie eine Kommunikation zwischen gebäudetechnischen Systemen und Anwendungen ermöglichen zu können.

Bei Wohngebäuden sind die Anforderungen etwas geringer. Es gilt § 74 (4). Demnach ist eine elektronische Effizienzüberwachung mit einer Information an Eigentümer:innen oder die Verwaltung sowie eine wirksame Regelung zur Optimierung von Erzeugung, Verteilung, Speicherung und Nutzung der Energie erforderlich. Die notwendigen Tätigkeiten einer energetischen Inspektion von Wohnungslüftungsanlagen sind in DIN 1946-6:2019-12, Kap. 8.9.5 und in Anhang B beschrieben. Als „allgemeine Leitlinie“ für eine energetische Inspektion von Klimaanlagen nennt das GEG in § 75 (3) die DIN SPEC 15240.

Norm dient als Richtlinie zur Umsetzung

Die DIN SPEC 15240 wurde entsprechend den europäischen Vorgaben der Normen DIN EN 16798 Teil 17 und TR 16798 Teil 18 inklusive nationaler Besonderheiten erarbeitet. Sie stellt eine Spezifikation für die Durchführung der energetischen Inspektion von Klimaanlagen und Lüftungsanlagen in Nichtwohngebäuden unter Beachtung des geltenden Energiesparrechts in Deutschlands dar. Gemäß der Norm sollte die energetische Inspektion in drei Teilen erfolgen:

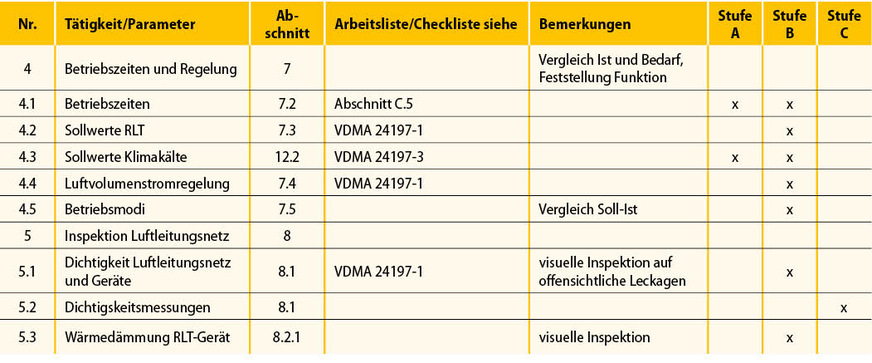

Die DIN SPEC 15240 regelt, welche Inspektionstätigkeiten zur Erfüllung energiesparrechtlicher Vorgaben erforderlich sind. So gilt zum Beispiel:

Stufe B – Energetische Inspektion: normaler Arbeitsumfang für klimatisierte Nutzungsbereiche und Gebäude sowie umfangreiche Anlagentechnik mit thermodynamischer Luftbehandlung. Stufe C – Optionale Leistungen bei umfassenden Inspektionen: bei besonderen Verdachtsmomenten

Die DIN SPEC 15240 liefert viele gute Ansätze. So ist erstmals eindeutig definiert, dass auch die Lüftungsfunktion und das Luftleitungssystem einer Klimaanlage zu inspizieren sind, weil beides enormes Energieeinsparpotenzial birgt. Die Aufnahme der inspektionspflichtigen Anlagen in den Energieausweis sorgt für Transparenz und lässt auf einen vermehrten Vollzug hoffen.

Beiblatt als Basis für Regel der Technik entworfen

Nichtsdestotrotz bleibt immer noch vieles unklar, zum Beispiel die Unterscheidung der Leistungsklassen, die Regelung von Ausnahmen oder der Umfang der Prüfung. Um diese Lücken zu schließen, braucht es für die Praxis eine anerkannte Regel der Technik. Deshalb hat das Expertengremium 041-02-50 im Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS) des DIN, die im GEG genannten Anforderungen an die energetische Inspektion von Klimaanlagen sowie der Umgang mit zulässigen Ausnahmeregelungen beraten. Als Ergebnis hat es ein Beiblatt zur DIN SPEC 15240 formuliert, das nach Veröffentlichung die Umsetzung der geltenden gesetzlichen Anforderungen durch eine anerkannte Regel der Technik stärken soll.

Das Beiblatt beschreibt die gegenüber der EnEV geänderten Aufgaben und Anforderungen zur Durchführung der energetischen Inspektion von Klimaanlagen nach GEG §§ 74, 75. Es gilt für Klimaanlagen und kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von zwölf bis 70 Kilowatt sowie für die Bewertung der Konfiguration von Gebäudeautomationssystemen als Ersatzoption. Demnach gilt unter anderem:

Das im Ausschuss erarbeitete Beiblatt gibt damit bereits in vielen Aspekten wichtige Ansatzpunkte für die Umsetzung der im GEG und in der DIN SPEC 15240 definierten energetischen Inspektion von Klimaanlagen und hat das Potenzial zur anerkannten Regel der Technik zu werden. Erstmals definiert es zum Beispiel den Prüfumfang, die Ausnahmen und die Unterschiede bei der energetischen Inspektion von Klimaanlagen sowie kombinierten Klima- und Lüftungsanlagen mit einer Nennleistung zwischen zwölf und 70 Kilowatt und darüber. Zugleich schreibt es fest, welche Funktionalitäten und Voraussetzungen Gebäudeautomationssysteme erfüllen müssen, um als Basis einer energetischen Inspektion herangezogen werden zu dürfen.

Bestehende Lücken füllen

Was bisher jedoch nicht eindeutig geregelt wurde, aber einfach umsetzbar und im Sinne des GEG sinnvoll wäre, ist die Aufnahme folgender Punkte:

Und auch in puncto Dichtheitsklassen wäre eine Schärfung sinnvoll. So ist bei Komponenten für deren Prüfung im Labor des Herstellers bereits die Dichtheitsklasse B bzw. ATC 4 gemäß der derzeit überarbeiteten DIN EN 16798-3 als Mindeststandard definiert. Die Dichtheitsklasse C bzw. ATC 3 wird empfohlen. Sie entspricht einer Leckagemenge von nur 0,67 Prozent des geförderten Luftvolumenstroms im Vergleich zu zwei Prozent bei der Dichtheitsklasse ATC 4, sechs Prozent bei der Dichtheitsklasse ATC5 und 15 Prozent bei der Dichtheitsklasse ATC 6 und mehr.

Im Hinblick auf die Effizienzverluste, die sich durch eine Mindestdichtheitsklasse C vermeiden lassen, wäre jedoch zu überlegen, den Standard für Komponenten – wie im CEN TC 156 gerade intensiv diskutiert wird – auch in der Praxis auf die Dichtheitsklasse C festzulegen.

Gleiches gilt für die Dichtheitsklasse von Luftleitungssystemen.

Sie weisen Untersuchungen zufolge fast europaweit durchschnittliche Leckageraten von 15 Prozent und mehr auf und bieten damit erhebliches Potenzial für Energieeinsparungen. Soll es genutzt werden, sind eine fach- und sachgerechte Planung, Installation und Wartung sowie hochwertige Qualitätsprodukte mit einer Dichtheitsklasse von mindestens C eine grundlegende Voraussetzung, um dichte Luftleitungssysteme zu realisieren.

Reicht dies in der Praxis nicht aus, um für gesamte Luftleitungssysteme Dichtheitsklasse C zu erreichen, können komplette Systeme mit geeigneten technischen Verfahren wie Aeroseal (siehe GEB 02-21, Dicht, damit Luft ankommt) nachträglich abgedichtet werden. Das Gesamtergebnis wären Lüftungs- und Klimaanlagen, die im Sinne des GEG und in Übereinstimmung mit dem Pariser Klimaabkommen einen wichtigen Beitrag zu einem klimaneutralen Gebäudebestand leisten.