Aus dem geltenden Klimaschutzgesetz (KSG 2021) lässt sich die Forderung nach einem klimaneutralen Gebäudebestand bis zum Jahr 2045 ableiten. Nachfolgend soll anhand des Modells eines typischen Einfamilienhauses analysiert werden, welche minimale Treibhausgasemission im Lebenszyklus des Gebäudes mit heute verfügbaren Technologien erreicht werden kann. Außerdem werden die unterschiedlichen Berechnungsergebnisse für die Treibhausgasemission nach den gängigen Zertifizierungssystemen für Nachhaltiges Bauen beziehungsweise des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) dargestellt.

Vier Zertifizierungssysteme im Vergleich

Während die Zertifizierung nachhaltiger Gebäude ursprünglich vor allem bei Nichtwohngebäuden, insbesondere bei Bürogebäuden, im Trend lag, hat das Thema bei Wohngebäuden erst seit 2021 erheblich an Bedeutung gewonnen. Dies hängt eng mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zusammen, die gewährt wird, wenn für den geplanten Neubau ein Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) ausgestellt wurde. In Deutschland gibt es derzeit diese Bewertungssysteme für Wohngebäude:

Alle vier Systeme sind als QNG-Siegelvarianten akkreditiert. Für die Erstellung der Ökobilanzen im Rahmen des QNG muss [1] beachtet werden. Das bedeutet letztendlich, dass sich die Ökobilanzen der ursprünglichen Systemvarianten von denen der QNG-Varianten unterscheiden.

Bild: DIN e.V.

Ökobilanzen von Gebäuden

Allgemein sind Ökobilanzen in der Praxis im Zusammenhang mit der Zertifizierung von nachhaltigen Gebäuden auf die Agenda gelangt. In Ökobilanzen werden globale Umweltwirkungen sowie der globale Verbrauch endlicher Ressourcen im Lebenszyklus der Gebäude anhand vorgegebener Skalen bewertet. Hinsichtlich der Klimaneutralität ist die Ökobilanz für das Treibhausgaspotenzial entscheidend – auch Global Warming Potential (GWP) genannt –, das in CO2-Äquivalenten gemessen wird.

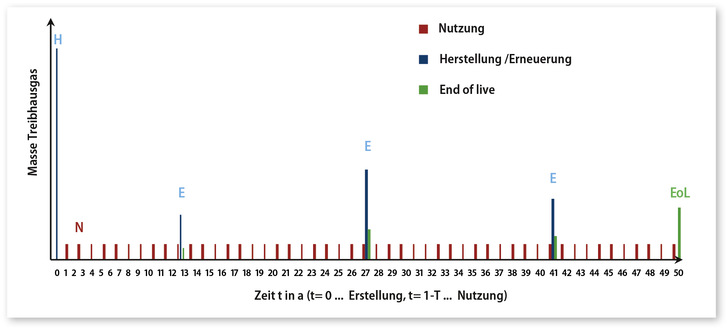

In Abb. 1 ist eine solche Ökobilanz in prinzipieller Form dargestellt. Die X-Achse bildet die Zeit und somit den Lebenszyklus des Gebäudes ab. Der Lebenszyklus beginnt bei t = 0, dem Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes. Danach schließt sich in t = 1…T der Zeitraum der Nutzung des Gebäudes an. Im Verlaufe des Lebenszyklus gibt es verschiedene Ereignisse, bei welchen CO2 emittiert wird. Auf der Y-Achse sind die jeweiligen Treibhausgasemissionsmengen der Ereignisse aufgetragen. Es gibt folgende Ereignisse:

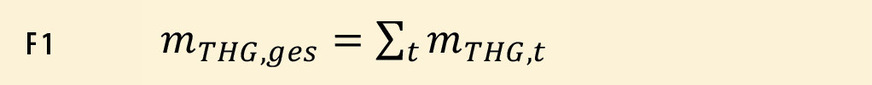

Die Treibhausgasemission im Lebenszyklus des Gebäudes ergibt sich als Summe der Emission aller Ereignisse im Lebenszyklus:

Um das Ergebnis mit denen anderer Gebäude vergleichbar machen zu können, wird eine spezifische Kennzahl gebildet:

NRF Nettoraumfläche nach DIN 277

T Dauer des Lebenszyklus (bei Wohngebäuden i. A. 50 Jahre)

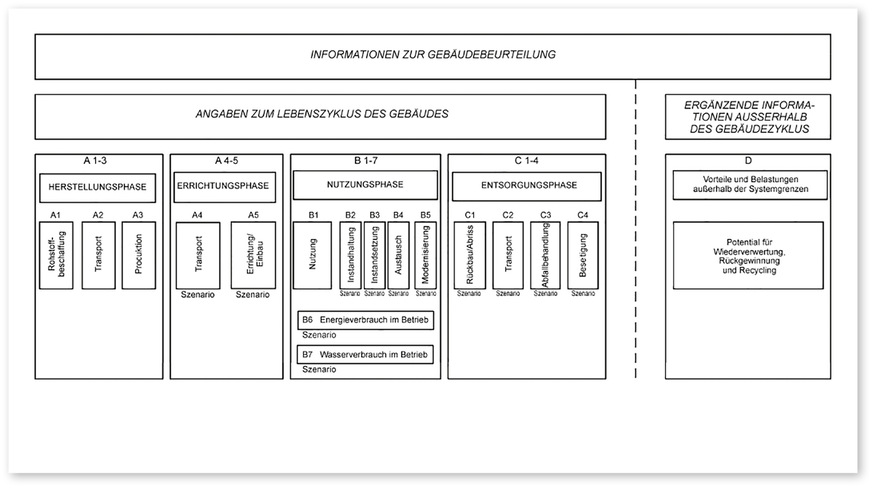

Auf der Basis der DIN EN 15978 können die in der Ökobilanz zu berücksichtigenden Treibhausgasemissionen noch genauer spezifiziert werden (Abb. 2). Üblicherweise werden im Rahmen der genannten Zertifizierungssysteme folgende Module berücksichtigt:

Die Nichtberücksichtigung von A4, A5 und C1, C2 ist mit deren Standortspezifik zu begründen, die einer übergreifenden Vergleichbarkeit von Gebäuden im Wege stehen würde. Das Modul D wird nur bei den DGNB-Systemvarianten berücksichtigt, bei den anderen beiden dagegen nicht. Bei den QNG-Varianten wird das Modul D generell nicht berücksichtigt, siehe dazu auch [2].

Aus methodischer Sicht kann man die Erstellung einer Ökobilanz in zwei Bereiche strukturieren:

Die material- und energieträgerspezifischen Treibhausgasemissionsfaktoren werden i.A. der Ökobaudat entnommen [3].

Bild: Autoren

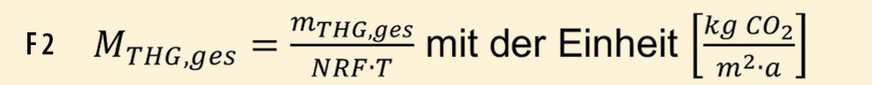

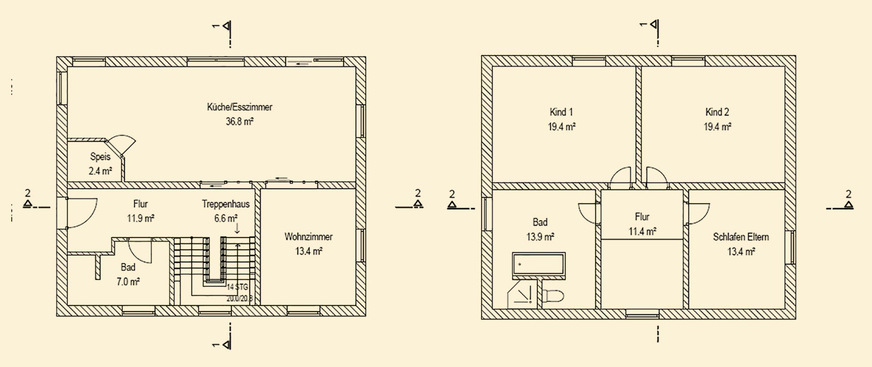

Modellgebäude und Berechnungsansätze

Als Modellgebäude wurde ein Einfamilienhaus in der heute üblichen Bauweise verwendet. Abb. 4 enthält die Flächendaten, Abb. 3 zeigt die Grundrisse des Gebäudes.

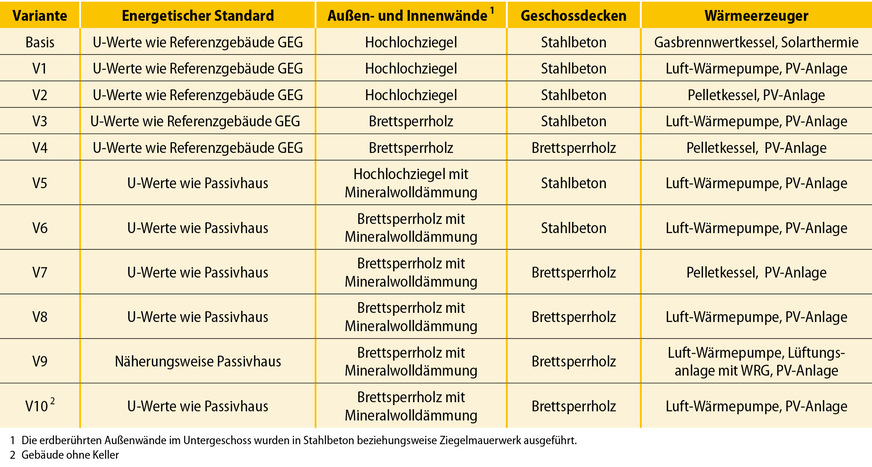

Abb. 5 zeigt die Variantenübersicht. Es wurde einerseits der energetische Standard und andererseits die Materialität variiert. Außerdem wurden verschiedene Wärmeerzeuger eingesetzt. Für die Bestimmung des konstruktionsbedingten Anteils der Treibhausgasemission wurde die Ökobaudat, Version: 2021-II vom 25. Juni 2021 verwendet. Es wurden für jedes verwendete Material die Module A1-A3, C3, C4 und teilweise D (bei DGNB) in die Rechnung einbezogen.

Der Energiebedarf in der Nutzungsphase wurde mit dem Programm Solarcomputer berechnet. Die Abschätzung des selbstgenutzten Stroms der PV-Anlage wurde auf der Basis der DIN V 18599-9 durchgeführt.

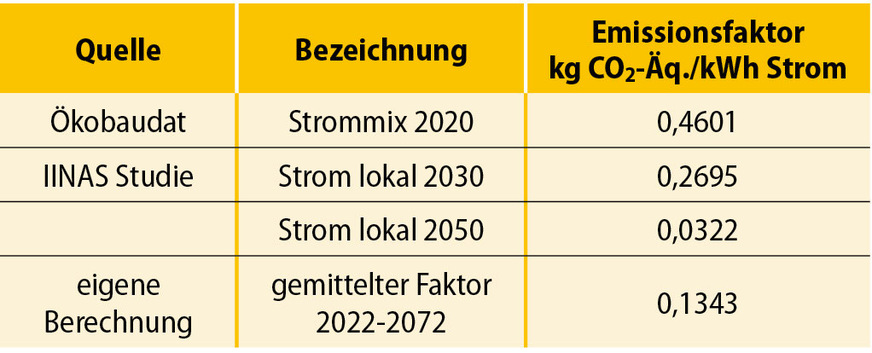

Der Emissionsfaktor für den aus dem Versorgungsnetz bezogenen Strom wurde einerseits der Ökobaudat entnommen. Andererseits wurde ein gewichteter Mittelwert für den Zeitraum 2022 bis 2072 verwendet, der auf dem sogenannten IINAS-Szenario beruht [4], siehe Abb. 6.

Ergebnisse

Es wurden folgende Treibhausgas-(THG)-Ökobilanzen erstellt:

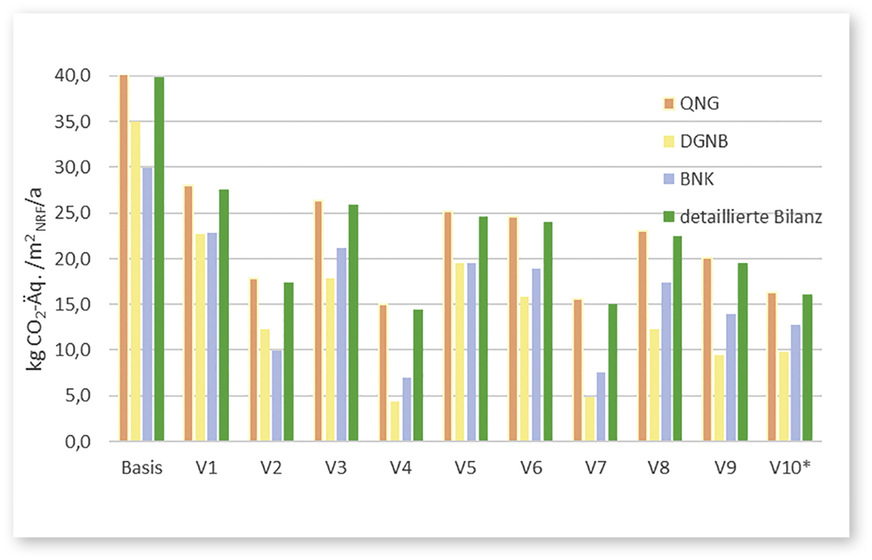

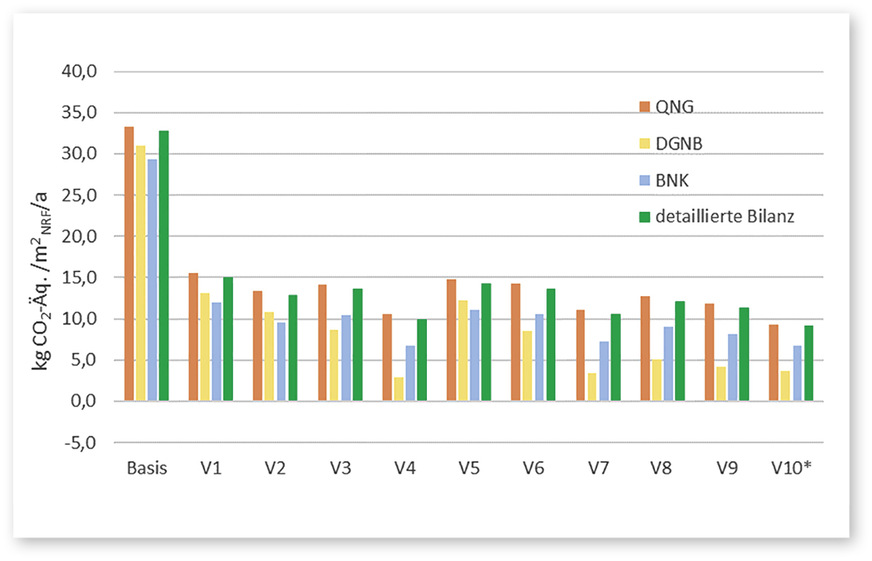

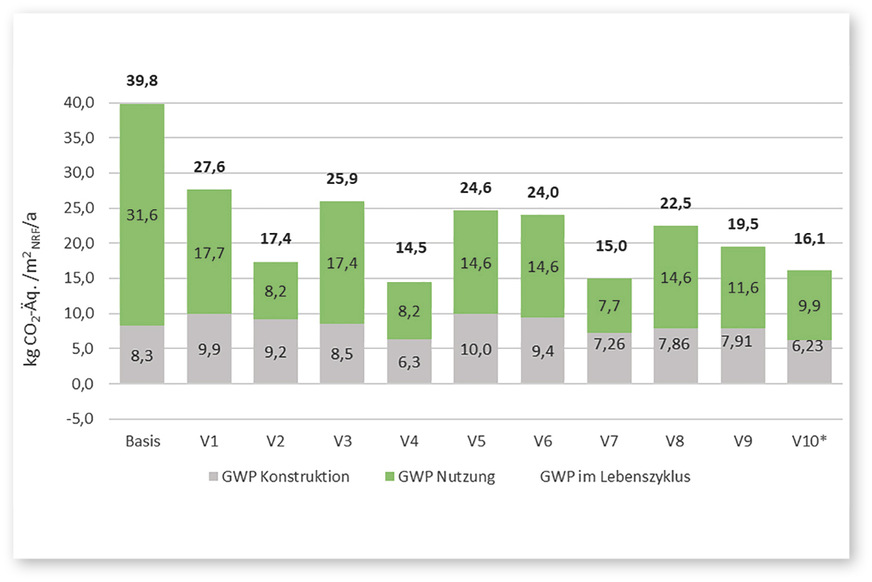

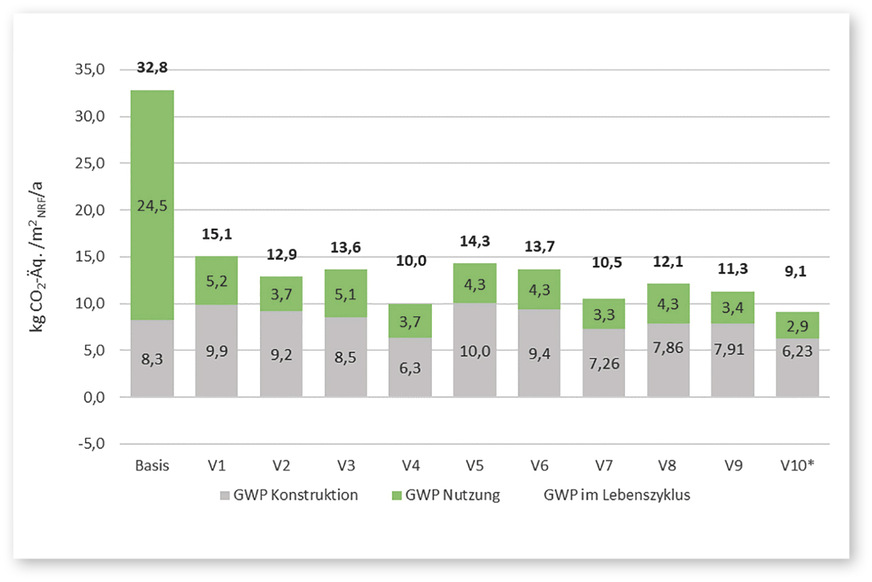

Abb. 7 und Abb. 8 zeigen die Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus des Gebäudes. Legt man den detaillierten Bilanzansatz zugrunde, ergibt sich beim derzeitigen Emissionsfaktor für den Strom eine minimale Emission von ca. 15 kg/m²a für die Variante 4. Setzt man den gemittelten Emissionsfaktor der IINAS-Studie ein, ist die Variante 10 mit ca. 9 kg/m²a die günstigste Variante.

Die ersichtlichen Abweichungen bei den unterschiedlichen Bewertungssystemen lassen auf deren Genauigkeitsniveau schließen. Bei der QNG-Bewertung ist der zusätzlich erfasste Nutzerstrom in Rechnung zu stellen und beim DGNB-System die Berücksichtigung des Moduls D im konstruktionsbedingten Anteil. Verwendet man den derzeitigen Stromemissionsfaktor (Abb. 9), ist der konstruktionsbedingte Anteil der THG-Emissionen im Vergleich zur Nutzungsphase deutlich geringer.

Für eine gute Treibhausgasbilanz müsste man vor allem die Energie in der Nutzungsphase optimieren. Berücksichtigt man den voraussichtlich steigenden Anteil erneuerbarer Energie im Stromnetz durch den entsprechenden Emissionsfaktor (Abb. 10), gewinnt die Baukonstruktion an Bedeutung.

Bild: Autoren

Bild: Autoren

Vorschlag für ein vereinfachtes Verfahren

Es ist davon auszugehen, dass Ökobilanzen in Zukunft sowohl für die Inanspruchnahme von Fördermitteln aus Programmen, möglicherweise aber auch im Rahmen des GEG-Verfahrens zu erstellen sind. Um den hierfür erforderlichen Arbeitsaufwand zu verringern, sollte künftig ein Kennwertverfahren für den baukonstruktiven Anteil der Treibhausgasemissionen angewendet werden.

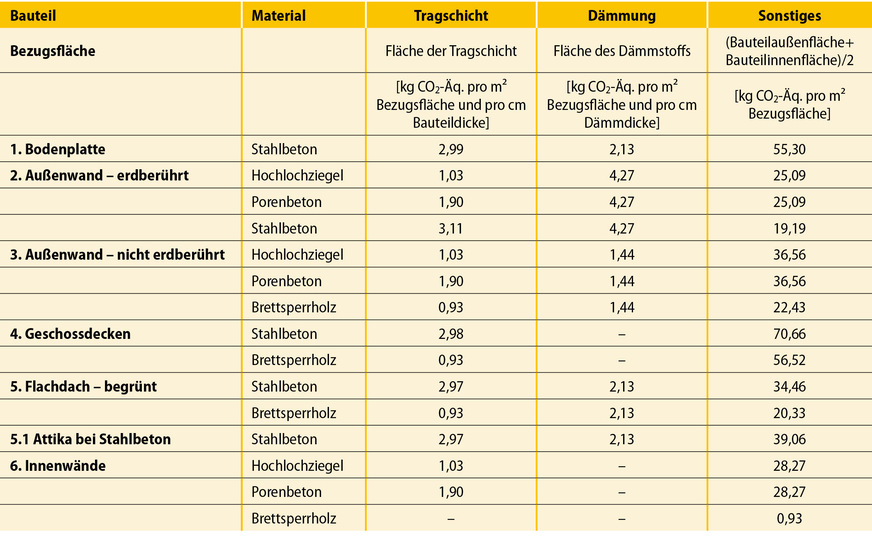

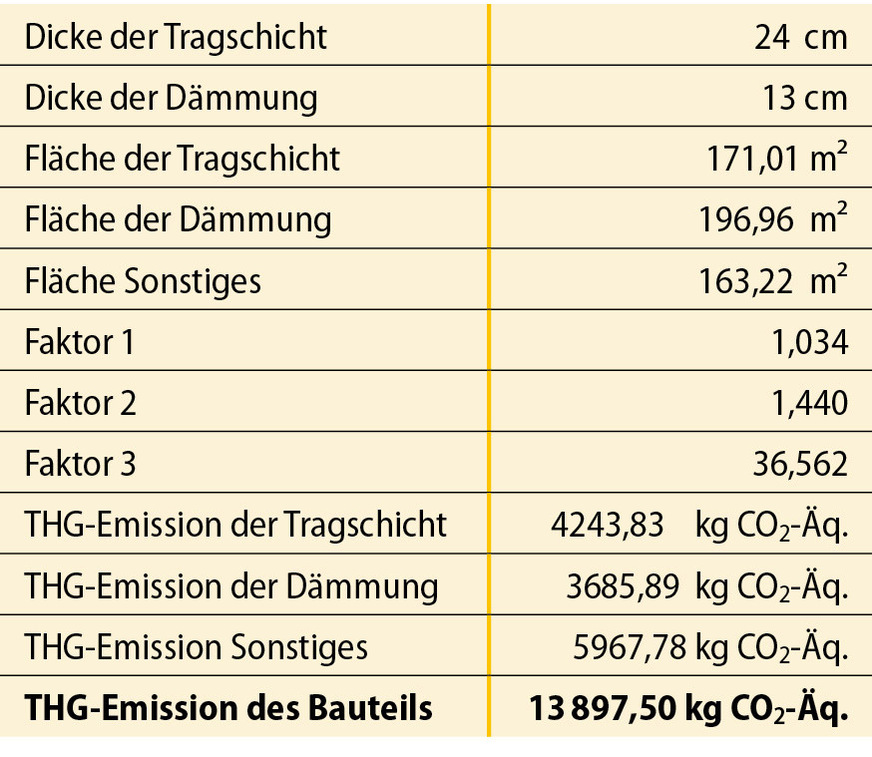

In Abb. 11 wird das Prinzip eines solchen Verfahrens demonstriert. Der Kennwert für ein Bauteil setzt sich aus drei Summanden zusammen:

Die Kennwerte wurden anhand der dargestellten Ökobilanzen ermittelt. Dem Verfahren liegt die Annahme zugrunde, dass der Schichtaufbau der einzelnen Hauptbauteile in Einfamilienhäusern oft sehr ähnlich ist. Außerdem ist zu bedenken, dass der Hauptanteil der Treibhausgasemission durch die Trag- und die Dämmschicht verursacht wird. Deshalb wurden die übrigen Schichten zusammengefasst.

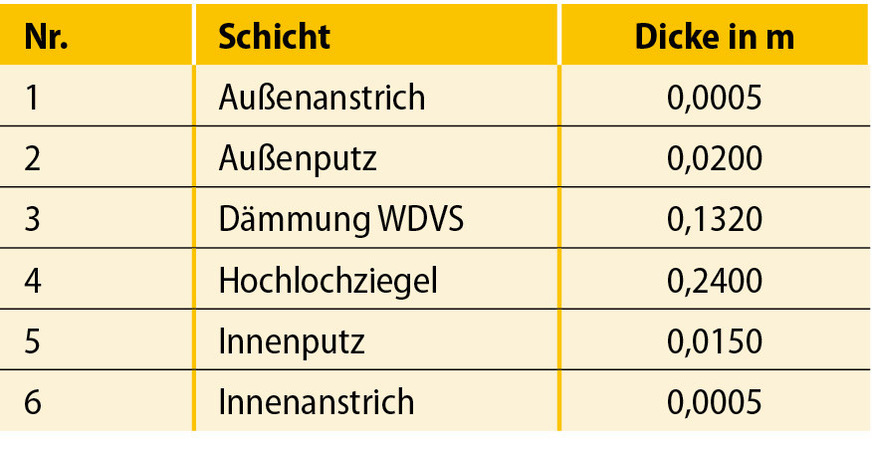

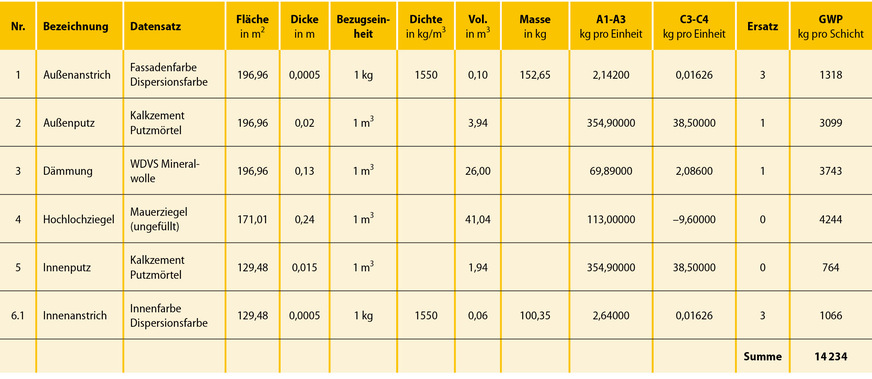

Es wird eingeschätzt, dass man mit einem solchen Kennwertverfahren ein Genauigkeitsniveau von 10 Prozent erreichen kann. Für die Außenwand der Variante 5 in Abb. 12 ergibt sich mit dem Kennwertverfahren beispielsweise das Ergebnis in

Abb. 13. Das Ergebnis der exakten Berechnung ist in Abb. 14 abgebildet. Die Abweichung zwischen beiden Ergebnissen beträgt etwa 2 Prozent.

Das nur exemplarisch dargestellte Verfahren sollte mit Hilfe einer modellgestützten Untersuchung mit systematischer Parametervariation für alle praktisch vorkommenden Bauweisen entwickelt werden.

Bild: Autoren

Bild: Autoren

Fazit

Die durchgeführten Ökobilanzanalysen weisen Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus eines Einfamilienhauses mit Werten zwischen ca. 9 und ca. 40 kg/m2a aus. Lässt man die Basisvariante mit einem Erdgas-Brennwertkessel und Hochlochziegel außer Acht, liegen die Ergebnisse in einem Bereich von ca. 9 bis ca. 28 kg/m2a. Berücksichtigt man die künftige Entwicklung des Emissionsfaktors für Strom (Abb. 8 und Abb. 10) verkleinert sich der Bereich auf Werte zwischen ca. 9 und ca. 15 kg/m2a.

Die Berücksichtigung der künftigen Entwicklung im Stromversorgungssystem über den Emissionsfaktor erscheint dringend angeraten, da sich nur so eine sinnvolle Aussage für den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes ableiten lässt. Wichtig ist auch die Erkenntnis, dass für diesen Fall der konstruktionsbedingte Anteil der Treibhausgasemissionen von signifikanter Größenordnung ist. Er streut zwischen 6 und 10 kg/m²a, wobei die Varianten mit überwiegend Holzwerkstoffen zu niedrigeren Emissionen führen.

Dringend angeraten erscheint auch eine Vereinheitlichung der Bilanzverfahren. Dass man für ein Gebäude je nach verwendetem Verfahren auf unterschiedliche Ergebnisse kommt, trägt sicher nicht zur Akzeptanz dieser wichtigen Optimierungsmethode bei. Außerdem sollte man die Ökobilanz auf die Primärkonstruktion des Gebäudes beschränken und dafür entsprechende Kennwerte einsetzen, sodass man schnell und einfach zu einer Aussage darüber kommt, wie hoch beziehungsweise niedrig die Treibhausgasemission eines Gebäudes ist.

Literatur

[1] Handbuch Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, Anhang 3.1.1 zur Anlage 3, Bilanzierungsregeln des QNG für Wohngebäude, Stand 25.06.2021. Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat.

[2] Forschungsinitiative „Zukunft Bau“ - Wissenschaftliche Begleitung der Arbeitsgruppe „Modul D“ des Runden Tisches Nachhaltiges Bauen. Endbericht. AZ10.08.17.7-16.30. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), 2017.

[3] Ökobaudat: https://www.oekobaudat.de/ (Aufruf am 7.3.2023)

[4] Fritsche, U.R. und H.-W. Greß: Der nichterneuerbare kumulierte Energieverbrauch und THG-Emissionen des deutschen Strommix im Jahr 2019 sowie Ausblicke auf 2020 bis 2050. Bericht für die HEA-Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V. Internationales Institut für Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien GmbH, Darmstadt 2020.

Für schnelle Leser:innen

Der Nachweis der Nachhaltigkeit zu errichtender Wohngebäude macht eine Dokumentation und zugleich Minimierung der Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus erforderlich bezüglich Herstellung der Materialien, Bau, Nutzungsphase, Rückbau. Vier anerkannte Bilanzierungsverfahren werden vorgestellt, die allerdings zu jeweils deutlich variierenden Ergebnissen führen.

Das Modellgebäude, ein Einfamilienhaus, wird in 11 Versionen durchgerechnet, mit unterschiedlichen Baustoffen sowie je unterschiedlicher Anlagentechnik und auf unterschiedlichen Effizienzniveaus. Erstellt werden vier THG-Ökobilanzen: erstens eine ausführliche, unter Berücksichtigung aller technischen Anlagen, zweitens eine nach BNK (Bewertungssystem Nachhaltiger Kleinwohnungsbau), die bei den TA nur den Wärmeerzeuger berücksichtigt, drittens eine nach DGNB, bei den TA ebenfalls auf den Wärmeerzeuger beschränkt, sowie viertens eine gemäß QNG mit Nutzerstrom.

Zur Vereinfachung der Bilanzierung wird ein Kennwertverfahren für die Konstruktionen vorgeschlagen, die sich bei Einfamilienhäusern in der Regel ähneln. Die Bewertung der Emissionen sollte die künftige Entwicklung des Strommixes im Blick haben, nicht die nach derzeitigem Stand. So sinkt der Anteil der strombedingten Emissionen, die konstruktionsbedingten erhalten mehr Aufmerksamkeit. Davon abgesehen wird eine Vereinheitlichung der Verfahren angemahnt, um die Akzeptanz der Nachhaltigkeitsnachweise insgesamt zu erhöhen.