Grundlage für die Berechnungen mit dem Programm MindLW sind Normen und Richtlinien für Wohn- und Nichtwohngebäude mit Ergänzungen, welche in der Planungspraxis von Interesse sind bzw. benötigt werden. Dabei wird raumweise vorgegangen. MindLW eignet sich sowohl für die fachgerechte Auslegung als auch für die Begutachtung durch Parametervariationen. Das Tool ist für Windows 64 Bit kostenfrei unter [1] erhältlich. Dort ist auch eine Information über den grundsätzlichen Umgang mit dem Programm sowie eine kurze Erläuterung der Berechnungsgrößen vorhanden.

Bedarfsgerechte Auslegung anhand der CO₂-Konzentration

Mit der DIN EN 16798-1 [2] hat man die Möglichkeit, eine bedarfsgerechte Auslegung nach der CO₂-Konzentration sowohl für Wohngebäude als auch für Nichtwohngebäude vorzunehmen, allerdings nur in der stationären Variante. Die CO₂-Konzentration ist nicht nur ein Indikator für anthropogene Emissionen, sie wird inzwischen auch als Warnsignal für das Infektionsrisiko durch SARS-CoV-2–Viren verwendet (CO₂-Ampel in Schulen).

Mit MindLW ist zusätzlich auch die Belegungszeit des Raumes vorgebbar. Da das Programm außerdem das Raumluftvolumen berücksichtigt, ist es möglich, dass für eine relativ kurze Belegungszeit keine Lüftung für anthropogene Emissionen erforderlich ist, z. B. 30 Schüler für 45 min in einer großen Aula.

Eine Lüftungseffektivität berücksichtigt MindLW nicht, d. h. das Programm geht von einer idealen Mischungsströmung aus. Es zieht allerdings das Möblierungsvolumen vom Raumluftvolumen ab, da dieses Volumen nicht am Luftaustausch teilnimmt. Bei der instationären Berechnung mit einer entsprechend kurzen Belegungszeit können dadurch höhere Volumenströme notwendig werden.

Einige Richtlinien verlangen oder empfehlen inzwischen die Einhaltung einer bestimmten maximalen oder mittleren CO₂-Konzentration, die über ein Lüftungskonzept zu dokumentieren ist:

Die Gesundheitsämter fordern für die Planung der Schullüftung den rechnerischen Nachweis einer mittleren CO₂-Konzentration von 1000 ppm während einer Unterrichtseinheit und die Betrachtung der Raumluftfeuchte.

Sie verweisen dabei auf die Kriterien im Bundesgesundheitsblatt [5], mit denen die Praxistauglichkeit der Lüftung für die einzelnen Räume rechnerisch nachzuweisen ist, d. h. es sind Parametervariationen durchzuführen. Auch die AMEV-Richtlinie verlangt für Unterrichtsräume, nicht nur ein Lüftungskonzept projektspezifisch zu erstellen, sondern auch dessen Funktionsfähigkeit zu überprüfen [3, Abschn. 4.2.1].

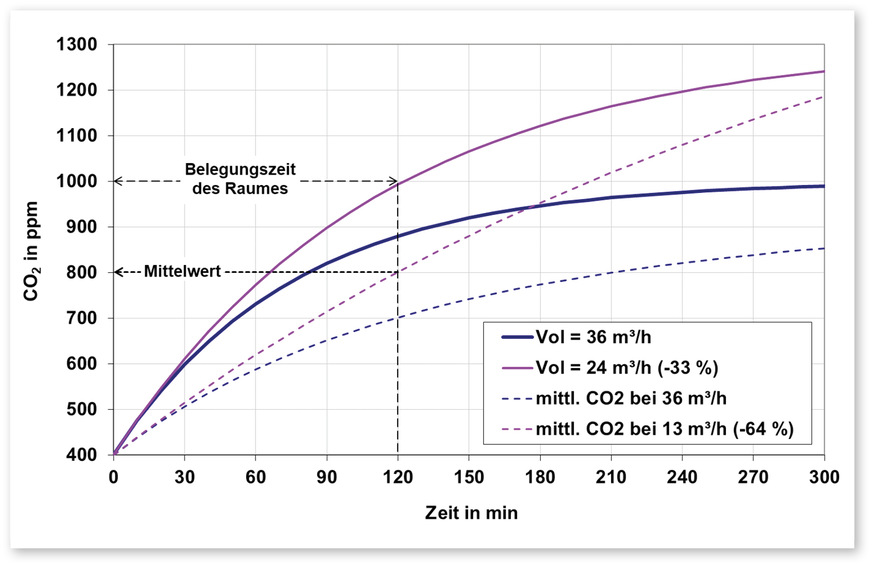

Die Besonderheiten einer Auslegung nach dem CO₂-Gehalt verdeutlicht Abb. 1. Sie zeigt für einen Raum mit 45 m³ Raumluftvolumen und Belegung mit einer Person in Ruhe, wie sich die Auslegungsvolumenströme verringern können, wenn die Belegungszeit des Raumes berücksichtigt wird und außerdem der Mittelwert der CO₂-Konzentration die Auslegungsgrundlage ist.

Bild: Nadler

Bild: Nadler

Bild: Nadler

Legt man nach stationären Verhältnissen aus, dann würde sich für eine maximale CO₂-Konzentration von 1000 ppm ein Volumenstrom von 36 m³/h ergeben. Das entspricht der Personenluftrate nach DIN EN 16798-1 für die Kategorie I.

Wird der Raum aber nur für 120 min belegt, könnten 24 m³/h ausreichend sein, da 1000 ppm in dieser Zeit nicht überschritten werden. Das ergibt eine Einsparung im Volumenstrom von 33 %.

Wird ein Mittelwert der CO₂-Konzentration innerhalb des Belegungszeitraums zugrunde gelegt, wäre für 1000 ppm gar kein Volumenstrom mehr erforderlich, da allein das Raumluftvolumen für diese Belastung ausreichend ist. Allerdings ist vor und nach der Belegung ein Volumenstrom für mindestens einen einfachen Luftwechsel erforderlich, um den Raum vor der Belegung vollständig zu durchlüften bzw. nach der Belegung die verbrauchte Raumluft abzuführen. Bei einer Reduktion von 64 % gegenüber dem stationären Ergebnis würden sich noch komfortable 800 ppm nach 120 min als Mittelwert einstellen.

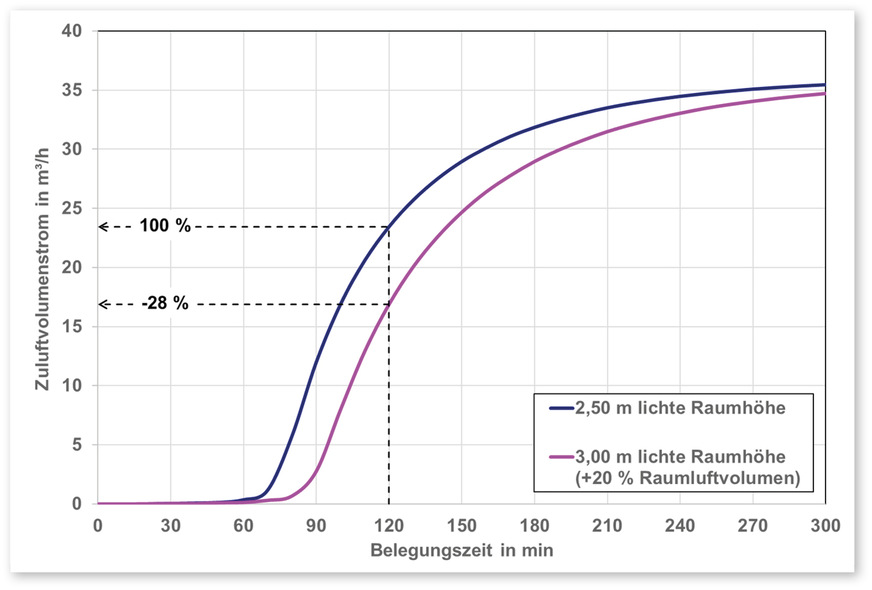

Abb. 2 zeigt den Einfluss des Raumluftvolumens auf den Auslegungsvolumenstrom. Hier wird für einen Raum mit gleicher Grundfläche, gleicher Belastung und gleichem Zielwert von 1000 ppm eine höhere Raumhöhe angenommen, was ein 20 % höheres Raumluftvolumen zur Folge hat. Bis zu einer Belegungszeit von 60 min ist allein das Raumluftvolumen für diese Belastung wieder ausreichend. Im Zeitraum 60 bis ca. 300 min übt das Raumluftvolumen einen Einfluss auf den erforderlichen Auslegungsvolumenstrom aus. Bei 120 min ergibt sich eine Reduktion von 28 % bei einer Raumhöhe von 3 m gegenüber der Berechnung mit 2,50 m Raumhöhe.

Die Beispiele veranschaulichen den Zusammenhang zwischen Belegungszeit und Belastung im Verhältnis zum Raumluftvolumen, solange man sich rechnerisch im instationären Bereich des CO₂-Anstiegs befindet. Für eine bedarfsgerechte und projektorientierte Auslegung ist die Kenntnis der Zahl der Personen im Raum, deren Aktivität und Aufenthaltsdauer notwendig. Bauende sind nach dem neuem Bauvertragsrecht verpflichtet, hierüber Auskunft zu erteilen bzw. dies mit dem Planungsbüro abzustimmen.

Die Verwendung der in Normen angegebenen Volumenströme ist hinsichtlich der zugrunde gelegten Randbedingungen zu überprüfen. So finden sich z. B. Angaben, die eine feste Raumhöhe von 2,5 m voraussetzen. In der Heizlastnorm DIN/TS 12831-1 [6, Abschn. 4.11] werden Standardwerte der Mindestluftwechselzahl lediglich für Wohngebäude empfohlen, die außerdem nur für eine Raumhöhe von 2,5 bis 3 m gelten. Bei gleicher Personenluftrate macht das einen Unterschied von fast 17 % im Volumenstrom aus.

In allen anderen Fällen ist der Mindestluftwechsel nach Norm projektspezifisch zu ermitteln. Mit MindLW lässt sich eine solche Berechnung durchführen und die errechnete Luftwechselzahl über die Zwischenablage in ein weiteres Rechenprogramm einsetzen.

Berücksichtigung der Gebäudeemissionen

Auch die Schadstoffe aus dem Gebäude selbst müssen durch einen Zuluftvolumenstrom abgeführt werden. Dabei handelt es sich nicht nur um die Emissionen aus Baustoffen, sondern auch um die von den Nutzern eingebrachten Stoffemissionen, wie z. B. Formaldehyd aus Kosmetika, Lacken oder Möbeln. In der DIN EN 16798-1 wird der Volumenstrom für die Abfuhr der Gebäudeemissionen zum Volumenstrom für die Personen addiert. Da ein Volumenstrom beide Emissionsarten gleichzeitig abführt, ist diese lineare Addition fragwürdig.

Deshalb bietet MindLW die Möglichkeit, eine Maximalwertbildung zwischen Personen- und Gebäudeluftrate vorzunehmen oder auf eine logarithmische Addition auszuweichen. Bei geringen Differenzen zwischen Personen- und Gebäudeluftrate bewirkt die logarithmische Addition eine Erhöhung im Gesamtvolumenstrom über das Maximum hinaus, wird aber nicht so hoch wie bei einer linearen Addition. Bei großen Differenzen, z. B. durch eine hohe Personenanzahl, errechnet sich das Maximum als Gesamtvolumenstrom.

Während Nichtbelegungszeiten sollte der Lüftungsbetrieb auf geringer Stufe weiterlaufen, um eine langfristige Ausdünstung der Schadstoffe aus den fest eingebauten Materialien zu verkürzen. Das hat nicht nur gesundheitliche Vorteile, sondern spielt auch bei einem späteren Verkauf des Gebäudes eine Rolle, wenn hierzu ein Schadstoffgutachten angefordert wird. Aus dem dauerhaften Volumenstrom während der Nichtbelegungszeiten resultiert zusammen mit der minimalen Personenluftrate von 14,4 m³/h pro Person ein Mindestwert, dessen Unterschreitung MindLW kenntlich macht.

Feuchteschutzlüftung

Die Feuchteschutzlüftung hat die Aufgabe, raumseitige Schimmelpilzbildung an den Wärmebrücken zu vermeiden. Die Algorithmen hierfür finden sich in der DIN/TS 4108-8 [7, Anhang H]. Obwohl MindLW die Summe der täglichen Dauer der Feuchtebelastung in min/d abfragt, handelt es sich um ein stationäres Berechnungsverfahren. Die Feuchtelast, die in dieser Zeit anfällt, wird auf den Tag verteilt. Zulässig ist dies, weil eine Schimmelpilzbildung erst nach einigen aufeinanderfolgenden Tagen mit gleichbleibender Feuchtebelastung eintritt. Ein zeitweises Überschreiten des kritischen Feuchtegehalts an der Wärmebrücke kann daher in Kauf genommen werden, wenn in den anderen Zeiten eine Austrocknung erfolgt.

Soll der kritische Feuchtegehalt während der gesamten Belastungszeit nicht überschritten werden, muss der notwendige Zuluftvolumenstrom instationär ermittelt werden, z. B. zur Tauwasservermeidung. Ist die Belastungszeit jedoch so groß, dass ein stationärer Zustand erreicht wird, liefert MindLW die korrekten Ergebnisse.

Der Einfluss der Wärme- und/oder Feuchterückgewinnung auf den notwendigen Zuluftvolumenstrom kann in MindLW durch die Eingabe der Rückwärme- bzw. Rückfeuchtezahl untersucht werden. Weiterhin berücksichtigt das Programm die Zuströmung aus einem Nachbarraum, der je nach Feuchtegehalt auch eine Trocknung des betrachteten Raumes bewirken kann.

Fensterlüftung

Die Fensterlüftung gilt immer noch als Alternative zur ventilatorgestützten Lüftung und wird von manchen Richtlinien auch favorisiert bzw. in Erwägung gezogen. Neue Algorithmen für den Volumenstrom durch geöffnete Fenster sind ebenfalls in der DIN/TS 4108-8 [7, Anhang G] angegeben und wurden für den Fall der einseitigen Lüftung in MindLW programmiert. Das Besondere an diesen Algorithmen ist, dass der thermisch induzierte zum windinduzierten Luftvolumenstrom vektoriell in einer Ebene addiert wird und der Betrag als resultierender Volumenstrom gebildet wird. Ein Forschungsprojekt [8] hat nachgewiesen, dass diese Algorithmen die beste Übereinstimmung mit Messergebnissen lieferten.

In MindLW erfolgt eine Ergänzung hinsichtlich der sich ändernden Raumlufttemperatur während einer relativ kurzen Öffnungszeit. Das Programm geht davon aus, dass sich die raumseitigen Oberflächentemperaturen der Bauteile nicht ändern und der Raumlufttemperatur vor dem Lüften weitgehend entsprechen. Durch die Verringerung der Temperaturdifferenz zwischen innen und außen nimmt der thermisch induzierte Anteil ab.

Wegen des großen konvektiven Potenzials im Raum wird auch nach einer kurzen Fensterlüftung die Raumlufttemperatur wieder schnell ansteigen. MindLW berechnet für eine vorgebbare Zeit nach dem Lüften die sich einstellende Raumlufttemperatur. Dadurch kann z. B. für eine Schullüftung beurteilt werden, ob die Fensterlüftung bei niedrigen Außenlufttemperaturen zumutbar ist.

Für einen gegebenen Soll-Volumenstrom berechnet das Programm die minimalen Öffnungszeiten. Dieser Summenwert ist bei der manuellen Fensterlüftung mehrmals auf den Tag zu verteilen. Für den Feuchteschutz ist diese unterbrochene Lüftung aufgrund des Schimmelpilzkriteriums und der Feuchtepufferung in den Bauteilen möglich [9]. Die Ergebnisse eignen sich auch, realistische Volumenströme für die Nachtlüftung beim sommerlichen Wärmeschutz zu erhalten.

Schullüftung

Neben der Forderung, dass 1000 ppm mittlere CO₂-Konzentration während der Unterrichtszeit einzuhalten sind, geht aus den Kernbotschaften im Bundesgesundheitsblatt [5] hervor, dass eine Zusatzlüftung über Fenster in den Schulpausen dringend empfohlen wird. Außerdem soll eine Wärme- und Feuchterückgewinnung vorhanden sein. Für die relative Feuchte wird ein Bereich von 30-60 % genannt. Lüftungskonzepte sind raumweise für den Sommer- und Winterbetrieb getrennt zu erstellen. Mit MindLW lasen sich diese Anforderungen rechnerisch untersuchen und somit gegenüber den Behörden nachweisen.

Für die CO₂-Berechnung werden die CO₂-Emissionen der Personen benötigt, welche sich aus der Atemluftrate errechnen. Diese wiederum ist von Aktivität und Alter abhängig. In MindLW sind mehrere Quellen auswählbar. Die detailliertesten Angaben finden sich in den Standards zur Expositionsabschätzung [10], welche auch für Kitas benutzt werden könnten. Für die Schullüftung kann man die Angaben für zwei verschiedene Jahrgangsstufen aus der VDI 6040 Blatt 2 anklicken.

Mit MindLW muss nur zwischen Normalunterricht (45 min) und Blockunterricht (90 min) unterschieden werden. Das Programm geht bei dieser Auslegungsart davon aus, dass in den Pausen eine manuelle Fensterlüftung zu erwarten ist, sodass für die nächste Unterrichtsstunde wieder eine CO₂-Außenluftkonzentration erreicht wird. Andernfalls sind Stundenpläne für eine CO₂-Tagessimulation einzugeben, die in der Planungsphase allerdings erfahrungsgemäß schwer zu beschaffen sind und evtl. variiert werden müssen.

Pausenlüftung

Um prüfen zu können, ob der angenommene CO₂-Ausgangszustand vor dem Unterricht in der Pause wiederhergestellt werden kann, setzt man für den geplanten Zuluftvolumenstrom im Reiter für die Simulation den CO₂-Wert am Anfang der Schulpause gleich dem Endwert der Unterrichtsstunde. Sind keine Schüler in der Pause anwesend, kann die „Anzahl der Personen“ auf Null gesetzt werden. Bei kleinen Pausen ist jedoch mit einer vollen Belegung zu rechnen. Gegebenenfalls ist die Auslegung mit einem höheren Anfangswert vor dem Unterricht zu wiederholen. Eine Fensterlüftung in der Pause sollte mit verschiedenen Außenluftzuständen untersucht werden.

Ohne die unterstützende Fensterlüftung in der Pause müssen deutlich höhere Volumenströme installiert werden. Dies soll das Beispiel eines real geplanten Bauvorhabens in Brandenburg zeigen. Für einen 69 m² großen Unterrichtsraum mit 30 Schülern errechnet MindLW einen notwendigen Volumenstrom von 666 m³/h für den Mittelwert von 1000 ppm CO₂ während der 45-minütigen Unterrichtseinheit.

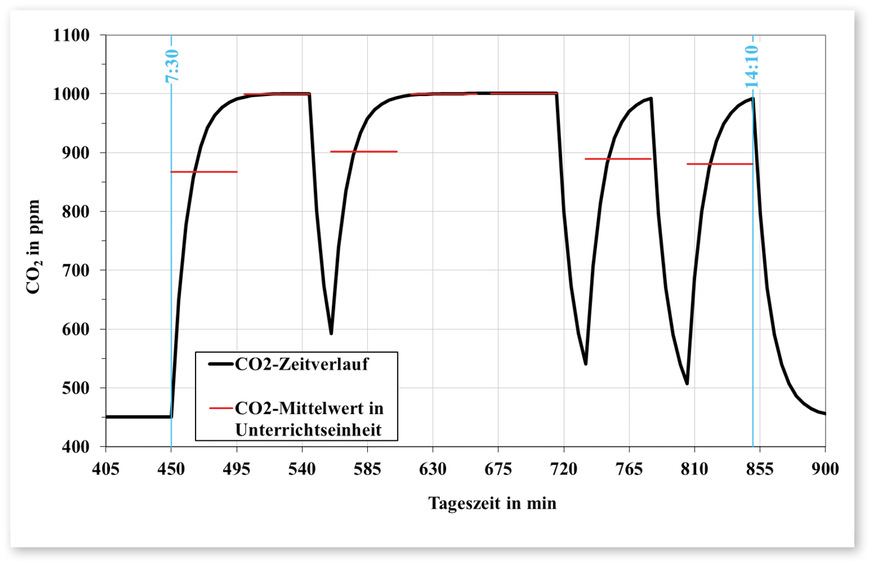

Dieses Ergebnis wird mit dem Fall verglichen, dass eine Lüftungsanlage von 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr durchläuft und keine zusätzliche Pausenlüftung über geöffnete Fenster erfolgt (Abb. 3). Die Lüftungszeit über das Schulende um 14:10 Uhr hinaus ist notwendig, um am nächsten Tag mit Außenluftkonzentration zu starten. Alternativ kann auch vor Schulbeginn um 6:10 Uhr die Lüftungsanlage eingeschaltet werden. Für die Einhaltung eines maximalen Mittelwertes von 1000 ppm CO₂ in jeder Unterrichtsstunde ist ein Volumenstrom von 1030 m³/h notwendig – also ca. 55 % mehr als mit zusätzlicher Fensterlüftung in den Pausen.

In dem Bauvorhaben war zwar eine große Fensterfläche im Klassenraum vorgesehen, aber darin nur zwei öffenbare Fenster mit der Begründung eingeplant, dass eine Lüftungsanlage vorhanden ist. Jedoch zeigt sich, dass in den kleinen fünfminütigen Pausen mit diesen Fenstern eine ausreichende Lüftung für die Folgestunde sowohl im Sommer als auch im Winter nicht erreicht wird. Der Auslegungsvolumenstrom der Lüftungsanlage muss daher um ca. 45 % erhöht werden.

In den Berliner Standards für den Neubau von Schulen [12] sollen alle Fenster für Reinigungs- und/oder Lüftungszwecke weiterhin öffenbar bleiben, auch wenn eine Lüftungsanlage vorhanden ist. Auch andere Bundesländer haben solche Schulbauoffensiven gestartet [13].

Wohnungslüftung

Die DIN EN 16798-1 bietet im Anhang B die Möglichkeit, Außenluftvolumenströme für die Wohnungslüftung zu berechnen. Im Entwurf zum Nationalen Anhang dieser Norm, der DIN EN 16798-1/NA [11], wird jedoch für die Wohnungslüftung bis zu einer bestimmten Größe auf die DIN 1946-6 [14]

verwiesen. Dem Einspruch [15], dass die nationalen Anhänge einer Euronorm die Struktur des normativen Anhangs A übernehmen müssen, wurde nicht stattgegeben. Eine vom DIN erwünschte schriftliche Stellungnahme, dass der Anhang A in der Euronorm nicht beachtet werden muss, blieb leider trotz mehrfacher Nachfrage unbeantwortet.

Die DIN 1946-6 scheitert schon an gefangenen Räumen oder mehreren nicht zusammenhängenden Fluren in einer Nutzungseinheit. Ebenso bei einer Zu-/Abluftanlage, wenn einige Räume der Nutzungseinheit Zu- und Abluftauslässe erhalten. Die marktführenden Push-Pull-Geräte (Pendellüfter) werden in dieser Norm überhaupt nicht betrachtet.

Desgleichen kann man mit der DIN 1946-6 keine Kategorien mit dem Bauherrn vereinbaren. Die Abfuhr von Baustoffemissionen wird auch nur explizit bei der Kellerlüftung im informativen Anhang F behandelt. Es kann nicht sein, dass der Bauherr keine Information über die Raumluftqualität der geplanten Lüftungsanlage bekommt. Auch nicht darüber, ob eventuell ein höherer Volumenstrom zur Abfuhr von Feuchte oder Baustoffemissionen gegenüber der Hygienelüftung notwendig wäre.

So ist z. B. besonders bei kleinen Wohnungen der notwendige Volumenstrom für die Feuchteschutzlüftung nach DIN/TS 4108-8 Anhang H größer als die Lüftung zum Feuchteschutz nach DIN 1946-6 [9, Bild 4]. Die DIN 1946-6 berücksichtigt kein Wäschetrocknen und gilt bis auf die Kellerlüftung nur in der Heizzeit, in der die Außenluft relativ trocken ist. Im Herbst ist die Außenluft feucht und es errechnen sich höhere Volumenströme zur Feuchteschutzlüftung.

Für Neubauten von Einfamilienhäusern und Wohnungen in Mehrfamilienhäuser über 60 m² ist der Volumenstrom zur dauerhaften Abfuhr von Baustoffemissionen und zur Verringerung der Luftfeuchte nach DIN EN 16798-1 größer als die dauerhaft betriebene Lüftung zum Feuchteschutz nach DIN 1946-6. Die rot markierten Werte in Abb. 4 für die flächenbezogene Lüftung zum Feuchteschutz unterschreiten die Werte nach DIN EN 16798-1.

Eine Auslegung der Wohnungslüftung nach DIN EN 16798-1

und DIN/TS 4108-8 ist daher sehr zu empfehlen. Auch der noch DIN-interne Entwurf der europäischen Wohnungslüftungsnorm EN 15665 empfiehlt die EN 16798-1 für die Auslegung der Volumenströme.

Literatur

[1] www.cse-nadler.de

[2] DIN EN 16798-1:2021-04: Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 1: Eingangsparameter für das Innenraumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden bezüglich Raumluftqualität, Temperatur, Licht und Akustik.

[3] AMEV RLT–Anlagenbau 2018. Hinweise zur Planung und Ausführung von Raumlufttechnischen Anlagen für öffentliche Gebäude. Empfehlung Nr. 140. Stand: 26.06.2018. Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen (AMEV).

[4] VDI 6040 Blatt 2:2015-09: Raumlufttechnik – Schulen – Ausführungshinweise (VDI-Lüftungsregeln, VDI-Schulbaurichtlinien).

[5] Anforderungen an Lüftungskonzeptionen in Gebäuden – Teil I: Bildungseinrichtungen. Bundesgesundheitsblatt 2018 · 61:239–248. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau 2018

[6] DIN/TS 12831-1:2020-04: Verfahren zur Berechnung der Raumheizlast –

Teil 1: Nationale Ergänzungen zur DIN EN 12831-1.

[7] DIN/TS 4108-8:2021-??: Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 8: Vermeidung von Schimmelwachstum in Wohngebäuden

[8] Knaus, C., Hartmann. T., et. al: Entwicklung von Handlungsempfehlungen für praxisgerechte Lüftungskonzepte und Entwicklung eines CO₂-Berechnungstools. Endbericht. Forschungsprogramm BBSR – Zukunft Bau. Aktenzeichen 10.08.17.7-17.24. Mai 2019.

[9] Beike, M.; Nadler, N.: Feuchteschutz mit Fensterlüftung. GEB 07/2020, S. 32-35, GEB 08/2020, S. 20-25, GEB 09/2020, S. 48-52. Gentner Verlag.

[10] Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Hamburg: Standards zur Expositionsabschätzung. Bericht des Ausschusses für Umwelthygiene, Arbeitsgemeinschaft der leitenden Medizinalbeamtinnen und -beamten der Länder. AUH, 1995.

[11] DIN EN 16798-1/NA:2021-06 Entwurf: Nationaler Anhang – Nationale Ergänzungen und Hinweise zur Anwendung – Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 1: Eingangsparameter für das Innenraumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden bezüglich Raumluftqualität, Temperatur, Licht und Akustik.

[12] Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie: Standards für den Neubau von Schulen. Berliner Schulbauoffensive. Februar 2019.

[13] https://cci-dialog.de/luekk_uba-leitfaden_lueftungskonzeptionen_in_bil…. Stand 19.02.2022.

[14] DIN 1946-6:2019-12: Raumlufttechnik – Teil 6: Lüftung von Wohnungen – Allgemeine Anforderungen, Anforderungen an die Auslegung, Ausführung, Inbetriebnahme und Übergabe sowie Instandhaltung.

[15] https://www.geb-info.de/nachrichten/din-en-16798-1-na-lueftungsexperte-…. Stand 19.02.2022.

![4 Vergleich der Lüftung zum Feuchteschutz in m³/(h m²) nach DIN 1946-6 [14] mit dem Auslegungs-Außenluftvolumenstrom während Nichtbelegungszeiten von 0,36 bis 0,54 m³/(h m²) in Wohngebäuden nach DIN EN 16798-1 [2, Anhang B.3.2.5]](/sites/default/files/styles/aurora_default/public/aurora/2024/10/179792.jpeg?itok=Jfxl3Rnt)

Bild: Nadler