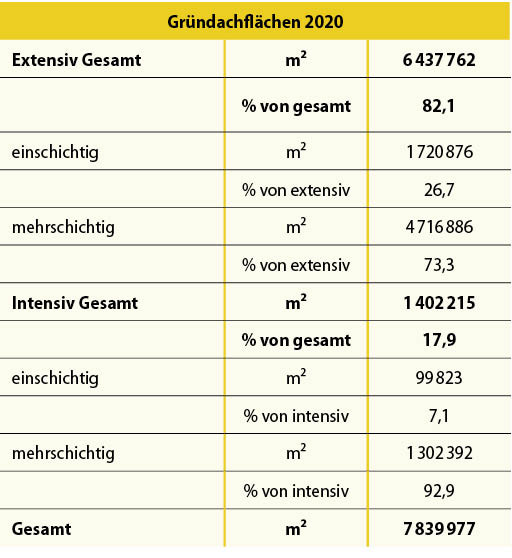

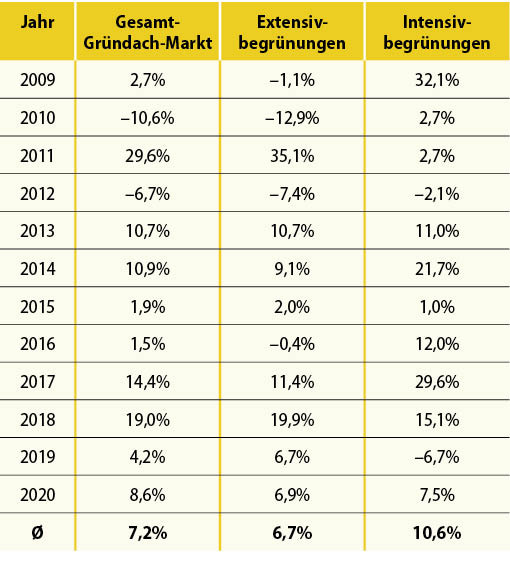

Grüne Dächer erfüllen viele Funktionen: Sie speichern Wasser, kühlen durch Verdunstung, bieten Lebensraum für Tiere und Pflanzen und erhöhen die Aufenthaltsqualität in dicht bebauten städtischen Quartieren. Diese Vorteile werden erkannt: Der Gründach-Markt wächst pro Jahr um sieben Prozent, so ein aktueller G Marktreport des Bundesverbands Gebäudegrün (BuGG). Der Trend geht zu Intensivbegrünungen und begeh- und nutzbaren Dachgärten, hat der Verband herausgefunden. Der Anteil an Intensivbegrünungen an neuen Gründachflächen hat sich von 2008 bis 2020 von gut elf auf knapp 18 Prozent erhöht. 2020 ist insgesamt eine Fläche von etwas mehr als 7 800 000 Quadratmetern neu dazugekommen. Dabei bleibt aber immer noch viel Luft nach oben: Im Verhältnis zu der geschätzten Zahl neuer Flachdächer in Neubau und Sanierung entspricht dies einem Anteil von acht Prozent. Insgesamt wurden seit Beginn der Datenerhebung 2008 etwas mehr als 66 000 000 Quadratmeter Gründachfläche neu angelegt. Dazu kommen begrünte Fassaden, bei denen die Ermittlung valider Zahlen aber deutlich schwieriger ist. Bei wandgebundenen Lösungen geht der BuGG von einer Neufläche von 55 000 Quadratmetern für 2020 aus, bei bodengebundenen Systemen von zirka 45 000 Quadratmetern.

Eine systematische Erfassung der Gründächer in deutschen Städten gibt es bislang kaum. Denkbar wäre eine Auswertung über Luft- oder Satellitenaufnehmen, ähnlich wie sie bereits für Solarkataster erfolgt, die die Tauglichkeit von Dächern für Photovoltaik erfassen. Um eine Bestandsaufnahme zu erleichtern, wurde in einem Projekt der Deutschen Bundesstiftung Umwelt eine Methode für eine Potenzialanalyse entwickelt, die die speziellen Anforderungen für grüne Dächer und Fassaden berücksichtigt. Die Analysebasis bilden Luft- oder Satellitenbilder, die neben dem sichtbaren Spektralbereich auch den Bereich des nahen Infrarots abdecken. Das ist notwendig, um einen speziellen Vegetationsindex zu ermitteln, mit dem der Bewuchs durch die Software klassifiziert wird. Entscheidend ist auch die Erfassung der Dachneigung, da die Eignung für Begrünung von Schräg- und Steildächern mit einer Dachneigung ab zehn bis 15 Grad deutlich geringer ist als bei Flachdächern. Für die Potenzialanalyse werden deshalb nur Gebäude mit flachen oder leicht geneigten Dächern berücksichtigt.

Einige Städte wie Frankfurt, München und Stuttgart haben damit die Dachlandschaft inventarisiert und das Potenzial für Dachbegrünungen aufgezeigt. Düsseldorf wiederholt dies sogar in regelmäßigen Abständen, um sich einen aktuellen Überblick zu verschaffen. Das Ergebnis: Zwischen 2008 und 2020 hat sich dort die Fläche der begrünten Dächer mehr als verdoppelt, die Fläche der begrünten Tiefgaragen verdreifacht.

Neben der Dachneigung gehören die statischen Lastreserven zu den konstruktiven Anforderungen, die einen besonders starken Einfluss auf die potenzielle Begrünbarkeit besitzen. Eine einfache Extensivbegrünung wiegt zirka 80 bis 100 kg/m². Kiesdächer, deren Auflast häufig bei zirka 100 kg/m² liegt, lassen sich nach Entfernung der Kiesschicht ohne Änderung der Gebäudestatik in Gründächer umwandeln. Über die Festlegung von Farbwertspannen kann die Software bei der Erfassung der Dächer automatisch erfassen, ob das Dach mit Kies bedeckt ist und sich für eine Begrünung eignet, ohne dass umfangreiche Eingriffe notwendig sind.

Gemeinden und Städte legen Förderprogramme auf

Immer mehr Kommunen erkennen die Potenziale der Gründächer und unterstützen deren Einführung. Der Marktreport des BuGG nennt dafür unterschiedliche Optionen. Das sind

Unter den befragten Kommunen ist der Anteil derjenigen Städte mit mehr als 20 000 Einwohnern, die Zuschüsse für eine Dachbegrünung anbieten, bis 2021 im Vergleich zu vorherigen Befragung 2019 von 19 Prozent auf 30 Prozent gestiegen. Ein ähnlicher Trend zeichnet sich auch bei der Fassadenbegrünung ab, aber nicht so stark. Vor allem größere Städte über 50 000 Einwohner sind aktiv, dort liegt der Anteil der Förderprogramme bei Dachbegrünung bei 42 Prozent und bei den Fassaden bei 34 Prozent.

Berlin gehört zu den Städten, die dazugekommen sind. Seit 2019 gibt es dort ein spezielles Gründachprogramm. Mehr als 3000 Quadratmeter zusätzliche Grünflächen konnten mit der Gründachplus-Förderung realisiert werden, 7000 weitere waren Ende 2021 in der Umsetzung. Nach einem zurückhaltenden Beginn übersteigt die Zahl der Anträge mittlerweile die Planungen: Etwa ein Hektar Dachbegrünung ist bereits bewilligt worden, gab die Senatsverwaltung bekannt. Für Dachbegrünungsvorhaben ab 100 Quadratmetern zu begrünender Fläche können Zuschüsse von 60 000 Euro für Dachbegrünungen sowie die Übernahme von bis zu 10 000 Euro der Planungskosten beantragt werden. Für innovative, partizipative Dachgärten bietet das Programm im Rahmen des Green-Roof-Lab-Förderzweigs sogar eine Förderung von bis zu 100 Prozent.

Größere Städte nutzen auch das Instrument der verbindlichen Bauleitplanung. 83 Prozent der befragten Städte in diesem Segment haben Gründächer in der Bauleitplanung festgeschrieben, 55 Prozent sind es bei Grünfassaden. Nur wenige Städte arbeiten bereits mit dem Instrument der Gestaltungssatzung. Etwas mehr sind es bei sogenannten Ökopunkten. Das ist ein Instrument aus dem Naturschutzrecht, das sich zur Kompensation für negative Eingriffe in die Natur einsetzen lässt. Ein einfach anzuwendendes Instrument ist die Reduktion der Abwassergebühren, die gibt es bei den größeren Städten in drei von vier befragten Städten.

Bild: Landschaftsarchitektur+

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -Dach finden Sie auch in -unserem Dossier Dach mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

Begehbares Gründach gewinnt

Zum Gründach des Jahres 2021 im Wettbewerb des Bundesverbands Gebäudegrün wurde die gestaltete und begehbare Dachbegrünung des Max-Planck-Instituts für Struktur und Dynamik der Materie in Hamburg gewählt. Das Büro Landschaftsarchitektur+ und Professor Mark Krieger (Ostschweizer Fachhochschule Rapperswil) waren für die Pflanzplanung zuständig. Hochbauarchitekten waren hammeskrause Architekten aus Stuttgart, die Ausführung der Dachbegrünung erfolgte durch den Garten- und Landschaftsbau Klaus Hildebrandt aus Hamburg.

Das Objekt umfasst insgesamt zirka 3870 m² Dachfläche auf verschiedenen Ebenen, davon wurde mehr als die Hälfte begrünt. Die Begrünung ist sowohl als extensive Dachbegrünung in mehrschichtiger Bauweise mit vier Zentimetern Drainage, Filtervlies und elf Zentimetern Extensivsubstrat als auch in Form einer Intensivbegrünung (Dachgarten) auf den niedrigeren Terrassen und dem Aufenthaltsbereich der Mensa ausgebildet. Der begehbare Dachgarten hat einen mehrschichtigen Aufbau. Die Pflanzenauswahl umfasst Stauden, Gräser und Gehölze.

Durch Rampen und Treppen zwischen den Ebenen wurden Verbindungen und eine Möglichkeit zur Durchquerung des Campus auf der Ost-West-Achse geschaffen. Durch Sitzgelegenheiten an den geschwungenen Wegen kann der Dachgarten als Rückzugsfläche und „grüner Verweilort“ genutzt werden.

Bild: Landschaftsarchitektur+

Wichtiges Thema bei Dachbegrünung im Bestand ist die Statik

Dachbegrünung kann nicht als Wärmedämmung angerechnet werden, beeinflusst aber die Energiebilanz. Worauf Energieberaterinnen und Energieberater achten sollten, erläutert Gunter Mann, Geschäftsführer des Bundesverbands Gebäudegrün.

Wie sind Ihre Erfahrungen, spielt das Thema Gründach bislang in der Energieberatung schon eine Rolle?

Gunter Mann: Eher am Rande, da die Dachbegrünung nicht als Wärmedämmung angerechnet werden kann, um Dämmung einzusparen. Gründächer haben dennoch dämmende und kühlende und darüber hinaus viele andere positive Wirkungen– Artenerhalt, Artenschutz, Regenwasserrückhalt, Minderung der Abflussspitzen, Lärmminderung, CO₂-Speicher usw. – und werden oftmals von kommunaler Seite und bei der Gebäudesanierung und zusätzlicher Dachbegrünung auch von Seiten des GEG gefördert. Die Kombination Photovoltaik oder Solarthermie mit Dachbegrünung steht immer im Raum, hierfür herrscht schon gewisses Interesse auch von Seiten der Energieberatung.

Gibt es Punkte, auf die Energieberaterinnen und Energieberater bei diesem Thema besonders achten sollten?

Die wichtigsten Aspekte bei Begrünungen im Neubau und auch im Bestand sind die Themen Statik, Dachkonstruktion/Bauphysik und Wurzelschutz. Im Bestand ist zu klären, wie die baulichen Gegebenheiten sind. Darauf muss die Begrünung ausgelegt werden. Im Neubau kann man sich in der Planung noch danach richten, welches Begrünungs- und Nutzungsziel erreicht werden soll.

In der Förderlandschaft wird das Thema Nachhaltigkeitszertifikat künftig eine größere Rolle spielen. Wie lässt sich das mit dem Thema Gründach und Grünfassade abbilden?

Mehr oder weniger gut, da bisher nur einige der vielen Hersteller zur Dach- und Fassadenbegrünung Zertifikate für ihre Produkte bzw. Ökobilanzen für ihre Systemaufbauten haben. Das heißt jedoch nicht, dass die Produkt- und Systemlösungen nicht nachhaltig wären. Schon immer wurden, und werden heute noch mehr, folgende Aspekte berücksichtigt: Recyclingmaterial zu verwenden, recycelbare Produkte zu entwickeln, Transportwege kurz zu halten, ressourcenschonend herzustellen, einzubauen und zu betreiben. pgl

Bild: BUGG

![© Bild: aus [4] Totalschaden: Ursache war ein fehlender Haftverbund eines ausschließlich geklebten und nicht gedübelten WDVS.](/sites/default/files/styles/teaser_standard__s/public/aurora/2025/10/484139.jpeg?itok=j4UItXTH)