Eine Spende ist meist Grund zur Freude, eine „Regenspende“ nicht immer. So wird im Fachjargon die Intensität von Niederschlägen bezeichnet, definiert als die Regenmenge pro Fläche und Zeiteinheit. Diese Spenden werden in den kommenden Jahren, bedingt durch den Klimawandel, immer größer ausfallen, sprich: Starkregenereignisse werden an Häufigkeit zunehmen. Immer öfter wird deswegen die Hauptentwässerung eines Gebäudes, die die Niederschläge in die Kanalisation leitet, nicht ausreichen, immer öfter wird die Notentwässerung mithelfen müssen, die das Wasser zur Versickerung auf das Grundstück führt.

Aber nicht nur die Kanalisation muss entlastet werden. Vor allem Flachdachgebäude benötigen ein leistungsfähiges Entwässerungssystem, da ansonsten die Wassermassen die Dachkonstruktion und die komplette Bausubstanz in Mitleidenschaft ziehen können. Der Gebäude-Energieberater sprach hierüber mit Florian Otto von Lorowerk, einem auf solche Systeme spezialisierten Unternehmen.

Herr Otto, auf Basis welcher Niederschlagsintensität werden jeweils Haupt- und Notentwässerung ausgelegt?

Bei der Berechnung der Dachentwässerung dient der fünfminütige Normalregen, der alle fünf Jahre auftritt – r5,5 – als Bemessungsgrundlage für die Hauptentwässerung. Der fünfminütige Starkregen, der in der Vergangenheit statistisch örtlich einmal in 100 Jahren auftrat – r5,100 – der sogenannte Jahrhundertregen, ist Bemessungsgrundlage für die Notentwässerung. Nach aktuellem Stand der Technik wird die sogenannte örtliche Regenspende auf Basis einer historischen Niederschlagsstatistik für jede einzelne Postleitzahl in Deutschland separat angegeben. Die Daten stammen aus dem Starkregenkatalog Kostra, vom Deutschen Wetterdienst herausgegeben. Die Formeln zur Berechnung der Regenmengen werden der DIN 1986-100 entnommen.

Wie häufig muss man in den nächsten Jahrzehnten mit Starkniederschlägen rechnen?

Es wird davon ausgegangen, dass Starkregenereignisse immer öfter und in allen Postleitzahlengebieten auftreten werden. Dies entspricht der Fortschreibung der Entwicklung der letzten Jahre. Die Kostra-Werte, auf die in der Norm verwiesen wird, werden alle paar Jahre erhöht, sodass auch die Auslegung des Abflusses der Haupt- und Notentwässerung weiter steigt. Bei der Sanierung von Dächern ist dann die jeweils aktuelle Regenspende zugrunde zu legen, sodass die bestehende Entwässerung ausgetauscht oder ergänzt werden muss. Deshalb wird die Notentwässerung nach DIN 1986-100 bei sogenannten „besonders schützenswerten Gebäuden“ bereits heute mit so hoher Leistung ausgelegt, dass sie den kompletten Jahrhundertregen allein bewältigen kann. Also auch dann, wenn die Hauptentwässerung ausfällt, zum Beispiel aufgrund einer überlasteten Grundleitung.

Darf heute überhaupt noch ohne Notentwässerung gebaut werden? Wie sieht es mit Bestandsgebäuden aus?

Generell ist bei Neubauten und bei der Sanierung bestehender Gebäude die Hauptentwässerung in die Grundleitung immer mindestens mit den aktuellen Regenspenden zu dimensionieren. Und es ist grundsätzlich eine ausreichend bemessene Not-

entwässerung vorzusehen, mit freiem Auslauf in den Außenbereich. Eine Ausnahme gilt für statisch überdimensionierte Betondächer, bei denen eine Überflutung und ein Überlaufen planmäßig einkalkuliert wird. Sie ist aber eher als normative Hilfslösung anzusehen, da es gerade bei Starkregenereignissen zu Mängeln am Bauwerk kommen kann. Denn auch ein kurzzeitiger, zu hoher Wasseranstau auf dem Dach kann dazu führen, dass Wasser durch Dachdurchführungen, Dachfenster, Fassadenbauteile oder andere Stellen in das Bauwerk dringen kann. Eine Notentwässerung ist daher immer zu empfehlen.

Bild: Loro

Was ist der Unterschied zwischen Freispiegelentwässerung und Druckentwässerung beziehungsweise Druckströmungsentwässerung? Wie funktioniert die erstere, wie die letztere?

Bei der klassischen Freispiegelentwässerung gibt es für jeden Gully ein Rohr, das so groß bemessen wird, dass es bei Niederschlag nie ganz gefüllt ist. Der Abfluss liegt im unteren bis mittleren Leistungsbereich und erfolgt ohne Sauggeräusche. Daher kommt die Freispiegelströmung traditionell vor allem im Wohnungsbau mit kleinen bis mittelgroßen Flächen zum Einsatz, bei denen Sauggeräusche vermieden werden sollen.

Bei der leistungsstärkeren Druckströmung wird in einem unbelüfteten Entwässerungssystem über die Fallleitung ein Unterdruck aufgebaut, das heißt es entsteht der Saug-Hebe-Effekt. Mit dem haben manche früher den Sprit aus dem Benzintank in den Kanister umgefüllt, per Schlauch. War und ist aber sehr ungesund. Dank dieser Saugwirkung wird das Wasser auch durch kleinere Rohrnennweiten vom Dach abgeleitet. Ein weiterer praktischer Vorteil liegt darin, dass die Sammelleitungen horizontal verlegt werden, ohne Gefälle, was sich positiv auf die Raumnutzung auswirkt. Die Druckströmung mit Unterdruck hat sich aufgrund der hohen Abflussleistung und der flexibleren Rohrführung im Industrie- und Gewerbebau bei größeren Dachflächen etabliert. Auch werden beispielsweise Stadien und Logistikzentren oft mit diesen effektiven Schnellablaufsystemen entwässert.

Man kann diese Systeme auch koppeln. Die Lorowerke bieten mit Druckströmungs-Rohrsystem kombinierte Freispiegelabläufe an, speziell für den Wohn- und Gewerbebau in kaskadierender Bauweise entwickelt. Hierbei werden die Vorteile der ruhigen Freispiegelströmung ohne Sauggeräusche mit den geringen Rohrdurchmessern der leistungsstarken Druckströmung vereint.

Ab welcher Gebäudegröße beziehungsweise ab welcher Niederschlagsmenge ist die Druckentwässerung angezeigt?

Welche Strömungsart für ein Gebäude optimal ist, lässt sich aufgrund der unterschiedlichen Vorteile nicht pauschal beantworten. Die Auswahl hängt von mehreren Faktoren ab, wie der Gebäudenutzung, dem Dachaufbau, der Größe der zu entwässernden Fläche und der örtlichen Regenspende. Unser Service-Team macht gerne objektbezogene Vorschläge und erstellt den notwendigen hydraulischen Abgleich.

Was versteht man unter einer Attikaentwässerung? Wann kommt sie in Frage?

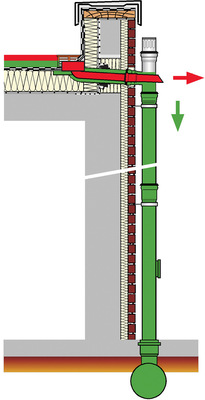

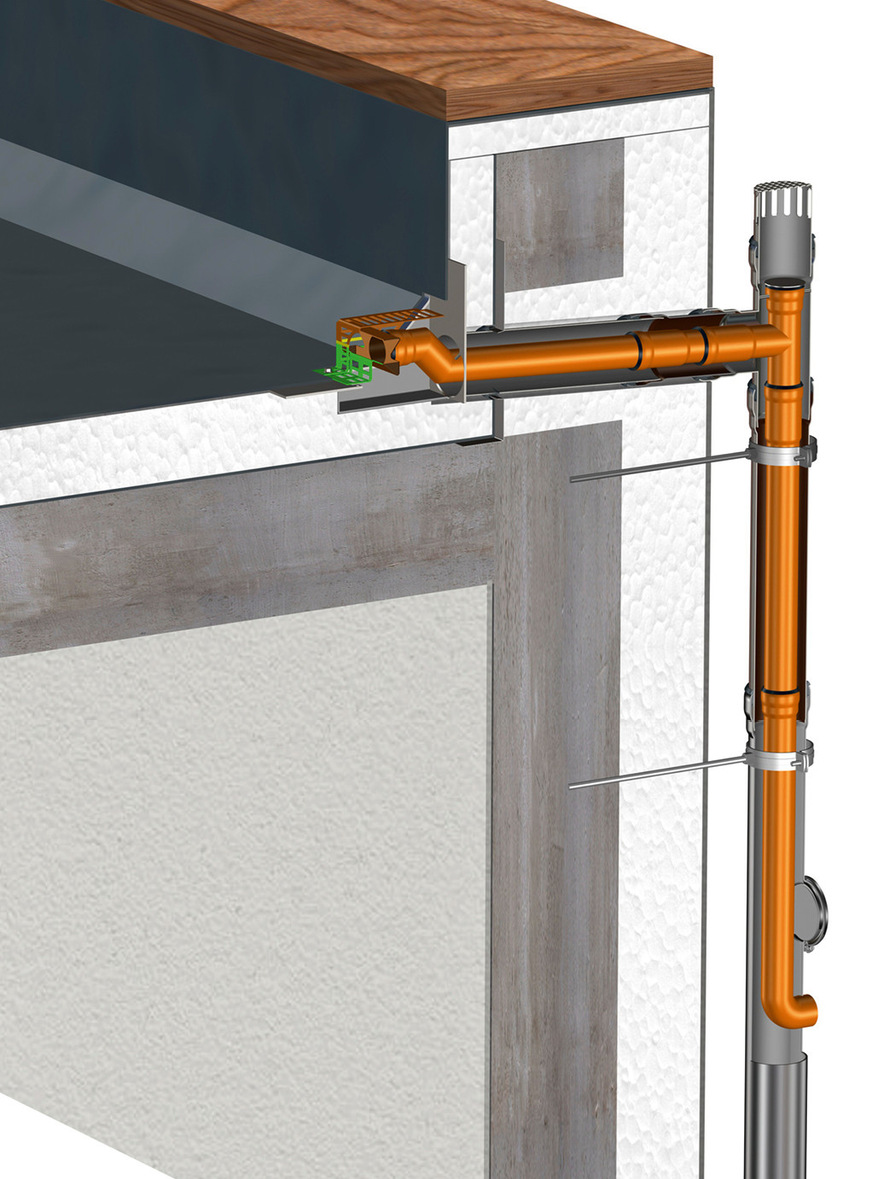

Die Attikaentwässerung ist eine komplett außenliegende Entwässerung für Flachdächer, ohne Rohre im Gebäude, und kann als Hauptentwässerung und als Notentwässerung dienen, zum Beispiel mit Fallrohren aus feuerverzinktem Stahl. Der Innenraum der Gebäude ist somit voll nutzbar, es gibt keine Durchbrüche und damit auch keine Wärmebrücken. Das Entwässerungssystem wird dabei mit einem Attikaablauf nahe der Attikaaufkantung montiert, von dem das weiterführende Rohrsystem waagerecht durch die Attika vom Dach geführt wird.

Bild: Loro

Welche Normen und Richtlinien müssen bei der Planung einer Dachentwässerung beachtet werden?

Bei Normen und Richtlinien wird zwischen Anwendungsnormen für Dachdecker und Installateure und Produktnormen für Hersteller von Dachentwässerungssystemen unterschieden. Anwendungsnormen sind zum Beispiel die DIN 1986-100 „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke“, die DIN EN 12056-3 „Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden“ und die Flachdachrichtlinie. Sie regeln schwerpunktmäßig die Details unterschiedlicher Dachaufbauten und stellen Anforderungen an die Abdichtung von Flachdächern und die unterschiedlichen Bauteile, wie Durchdringungen für die Entwässerung oder Lüftung. Produktnormen geben, neben den Mindestanforderungen an die Konstruktion von Abläufen, insbesondere die Prüfsysteme für die Nenn-Abflussleistung von Dachentwässerungssystemen vor.

Welche Vorgaben gibt es bei den Materialien der Entwässerungsanlagen, etwa betreffs der Kreislauffähigkeit?

Durch verschiedene Green-Building-Zertifizierungssysteme wie zum Beispiel BREEAM, BNB, DGNB und LEED wird die Nachhaltigkeit bei Bauvorhaben bewertet. Jedes Produkt, das bei einem Bauvorhaben verbaut wird, fließt mit einer Detailbewertung in die Gesamtbewertung mit ein. Hierbei wird der ganze Lebenszyklus des Produktes berücksichtigt – von der Herstellung bis zur Entsorgung. Die Materialien Stahl und Edelstahl eignen sich optimal für kreislaufgerechte Gebäude und lassen sich zu 100 Prozent wiederverwenden, recyceln. Anders als Kunststoff, der entweder gar nicht recycelt werden oder nur ins Downcycling gegeben werden kann, lässt sich Stahl unendlich oft in gleicher oder sogar in höherer Qualität wiederverwenden. Loro bietet in Rücksprache mit seinen Kunden einen Rücknahmeservice an, bei dem rückgebaute Produkte im Werk manuell wiederhergestellt werden, sodass dasselbe Produkt weitere Nutzungszyklen ohne energieintensives Einschmelzen erleben darf.

Welche Rolle können die Dachbegrünung und Retentionsdächer beim Regenwassermanagement spielen?

Bei einer Dachbegrünung sollten die Dachabläufe vor Verschmutzungen durch das Substrat der Begrünung auf dem Dach geschützt werden. Dies kann durch einen geeigneten Kontrollschacht sichergestellt werden. Er erleichtert generell die Wartungsarbeiten. Retentionsdächer werden jetzt zunehmend geplant, da in vielen Großstädten die Grundleitungen überlastet sind. Die Anzahl an Gebäuden nimmt stetig zu, die bestehenden Rohrnetze schaffen es aber nicht, die gestiegenen Regenmengen abzuführen. Bei einem Retentionsdach wird das Wasser erst einmal größtenteils zurückgehalten, nur eine geringe Menge wird sofort abgeleitet. Dieser minimale Retentionsabfluss, auch Drosselabfluss genannt, erstreckt sich über einen längeren Zeitraum. So werden die Grundleitungen in Spitzenzeiten entlastet.

Bild: Lorowerk

Ein Entwässerungssystem kann Wärmebrücken enthalten. Wie vermeidet man sie oder wie kann man sie minimieren?

Etwa mit einer Attikaentwässerung, wie schon beschrieben. Bei der ist keine Durchdringung der Gebäudehülle erforderlich. Loro-X-Attikaabläufe mit einem geringen Eingriff ins Dach bieten sich als Lösung an. Sie sind als Freispiegelentwässerung sowie als leistungsstarke Druckentwässerung einsetzbar. Bei besonders dünnen Wärmedämmungen kann der gewünschte Wärmeschutz im Bereich des Attikaablaufes durch eine Vakuumdämmung erzielt werden.

Inwieweit kann eine Gebäudeautomation bei der Entwässerung eines Flachdachs beziehungsweise bei der Notentwässerung helfen?

Grundsätzlich sollte bei Entwässerungssystemen auf elektronische oder bewegliche Elemente verzichtet werden, da die Entwässerung auch bei Internet- oder Stromausfall sicher funktionieren muss. Deshalb wird in den Normen eine regelmäßige Wartung in Form einer Begehung und Inspektion der Abläufe auf dem Dach gefordert. Diese soll mindestens zweimal pro Jahr erfolgen, um Verschmutzung und anderen Einflüssen vorzubeugen.

Extremwetterereignisse wie Starkregen und Hochwasser bleiben nie lange im öffentlichen Bewusstsein, Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang von „Hochwasserdemenz“. Wie erleben Sie die Auftraggeber:innen? Sind sie ausreichend sensibilisiert?

Eine „Hochwasserdemenz“ bezieht sich hauptsächlich auf Überschwemmungen, die über einen längeren Zeitraum stetigen Regens auf größeren Flächen entstehen. Für Dächer und deren Statik sind hingegen die „kurzen“ Starkregen gefährlicher. Eine falsche Dimensionierung der Dachentwässerung, insbesondere der Notentwässerung, kann dann zu einer Überlastung des Daches führen. Eine stärkere und umfassende Sensibilisierung der genannten Zielgruppen ist daher sicher wichtig und für die Sicherheit der Gebäude notwendig.

Die Fragen stellte Alexander Borchert.