Während konventionelle, zentrale Kraftwerke lediglich Wirkungsgrade zwischen 30 und 60 Prozent erzielen, nutzen Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung die eingesetzte Primärenergie bis zu 90 Prozent und mehr – vorausgesetzt, Strom und Wärme werden ohne Leitungsverluste direkt an Ort und Stelle verbraucht. Dank hoher Brennstoffnutzungsgrade lässt sich der Primärenergieeinsatz im Vergleich zur getrennten Strom- und Wärmeerzeugung um etwa ein Drittel senken. Insbesondere Mini-, Mikro- und Nano-Blockheizkraftwerke werden als Alternative zur getrennten Strom- und Wärmeerzeugung auch für Kleinbetriebe oder moderne Mehr- und Einfamilienhäuser beworben. Allerdings müssen sie sehr sorgfältig ausgelegt werden, damit sie den Anforderungen an den Energieertrag und die Wirtschaftlichkeit genügen.

Ohne sorgfältige Planung keine Rentabilität

Besonders kritisch ist eine Überdimensionierung zu bewerten, weil dann der Wirkungsgrad sinkt. Wird die Anlage zu groß gewählt, sind die Investitions-, Betriebs- und Wartungskosten unnötig hoch, sodass die jährliche Betriebsstundenzahl womöglich nicht für die geplante Refinanzierungszeit ausreicht. Zudem kommen überdimensionierte Anlagen ohne Leistungsregelung schnell in den Taktbetrieb, was nicht nur ihren Wirkungsgrad verschlechtert, sondern auch den Verschleiß erhöht. Ist ein Blockheizkraftwerk (BHKW) zu klein dimensioniert, schöpft es die Einsparpotenziale nicht vollständig aus und deckt vom eigenen Strombedarf weniger selbst ab. In beiden Fällen ist kein wirtschaftlich optimaler Betrieb möglich.

Blockheizkraftwerke müssen deshalb so ausgelegt werden, dass sie den klimatischen, tages- und jahreszeitlich bedingten Schwankungen, den Anforderungen an den Wärme- und Strom-ertrag, der Wirtschaftlichkeit und der Zuverlässigkeit der Anlage sowie dem Nutzungskomfort zu jedem Zeitpunkt im Jahresverlauf präzise entsprechen. Zusätzlich müssen alle Wechselwirkungen zwischen dem Gebäude und den Anlagenkomponenten berücksichtigt, Anlagen optimiert und Wirtschaftlichkeitsprognosen erstellt werden, was dynamische Simulationen voraussetzt. Dabei wird die Anlage für ein konkretes Betriebsjahr unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren – Anlagenkennwerte, Betriebsart, Gebäudeart, Klima, Lastprofil, Standort – stündlich, teilweise minütlich durchgerechnet.

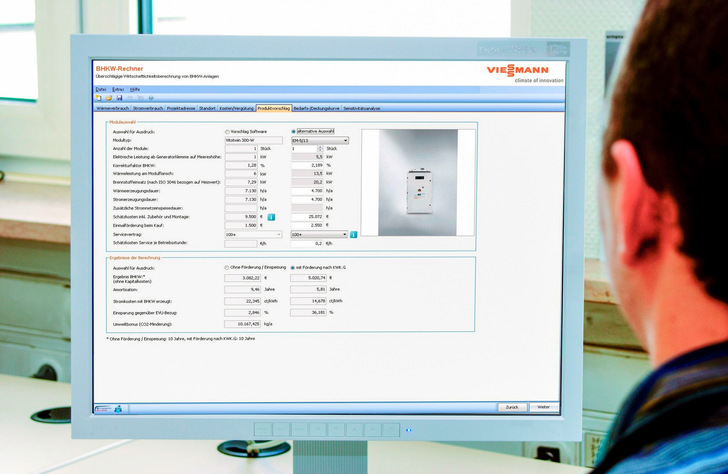

Da eine manuelle Simulationsrechnung praktisch unmöglich und unwirtschaftlich ist, sind auf einem thermisch-dynamischen Simulationsmodell basierende BHKW-Planungsprogramme

unverzichtbar. Sie vereinfachen nicht nur die Auslegung, optimieren die Wärme- oder Stromdeckung und berechnen die Wirtschaftlichkeit, unter Berücksichtigung aktueller Fördermöglichkeiten. Sie ermöglichen auch Was-wäre-wenn-Szenarien, da sich sowohl die Gebäudedaten, die Nutzungsprofile als auch die Anlagenkonfigurationen schnell ändern lassen. Damit kann etwa gezeigt werden, wie sich geänderte Lastprofile oder die Kombination mit einer Wärmepumpe auf den Energieertrag oder die Wirtschaftlichkeit des Systems auswirken.

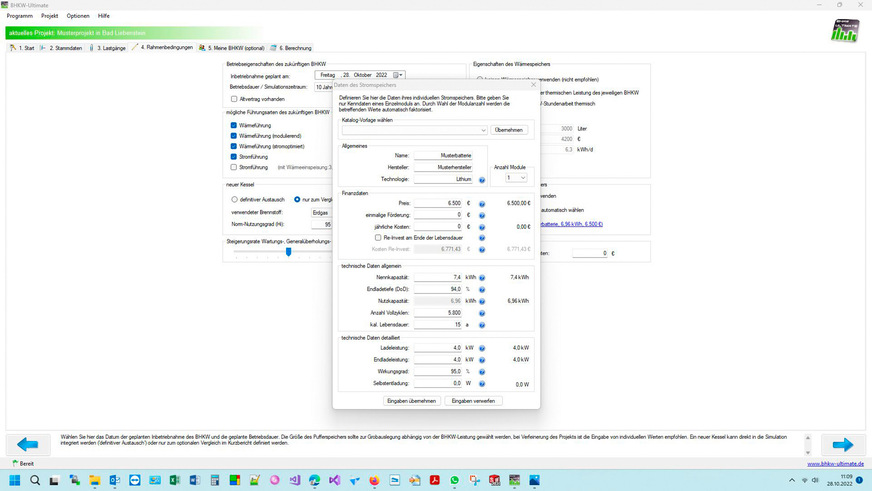

Bild: Hottgenroth

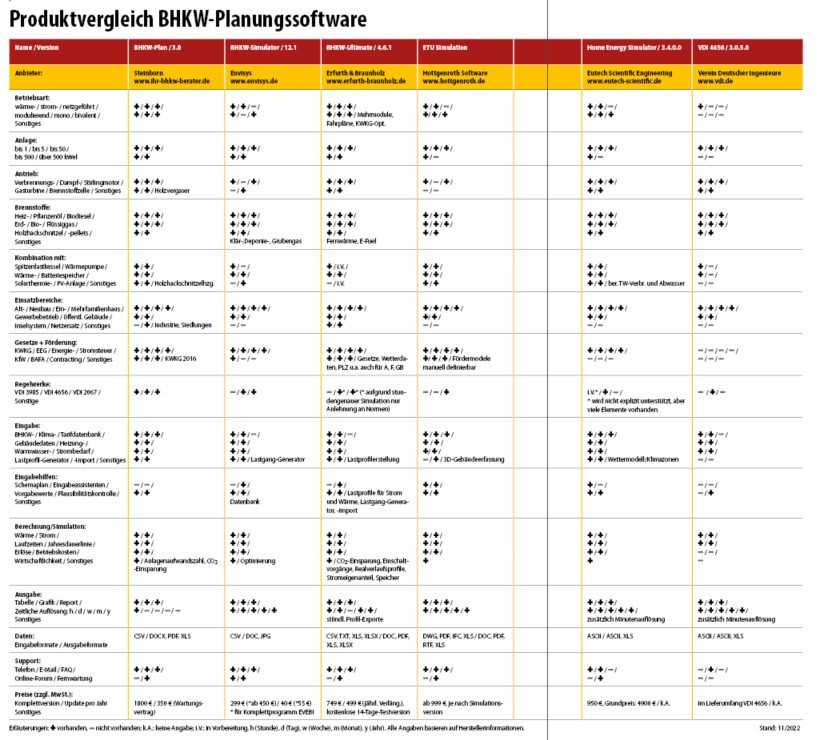

Welche Simulationsprogramme angeboten werden

Herstellerneutrale Planungsprogramme unabhängiger Softwareanbieter, respektive Programme für die Simulation thermisch-dynamischer Prozesse ermöglichen eine präzise Auslegung, Simulation und Berechnung sowie Wirtschaftlichkeitsvergleiche von Blockheizkraftwerken und Anlagenkomponenten unterschiedlicher Anbieter. Einige dieser Programme stellt der Beitrag kurz vor und vergleicht sie in der Tabelle detailliert.

BHKW-Plan von Steinborn unterstützt bereits seit 1996 die Auslegung und Wirtschaftlichkeitsberechnung von Mini- und Mikro-BHKW-Anlagen, bis hin zu Großanlangen. Das Programm berücksichtigt gängige Antriebstechniken, inklusive Holzvergaser-BHKW. Es simuliert die Wärme- und Stromproduktion mehrerer Module in Stunden-, teilweise auch in Minutenschritten, und berücksichtigt den Speicherbetrieb sowie einen Spitzenlastkessel. Zu den weiteren Funktionen zählen Schadstoffbilanzen und detaillierte Berichte.

BHKW-Ultimate von Erfurth & Braunholz dient der Auslegung und Simulation von Blockheizkraftwerken aller Leistungsklassen. Lastprofile für Strom, Wärme und Kälte lassen sich entweder importieren, individuell erstellen oder künstlich erzeugen. Verschiedene Branchen und Profile können kombiniert werden. In den Auswertungen gibt das Programm sämtliche Wirtschaftlichkeits- und Betriebsdaten, wie die Einzelbewertung der Module bei Kaskaden, die wirtschaftliche Bewertung des Stromspeichers, die Primärenergieeinsparung, die CO₂-Vermeidung etc. aus und fasst sie in Berichten tabellarisch zusammen.

Der BHKW-Simulator von Envisys simuliert den Betrieb eines Blockheizkraftwerks, optimiert Leistungsparameter und berechnet die Wirtschaftlichkeit. Stromlastprofile für Wohn-, Gewerbe- und Industrienutzung sind hinterlegt, individuelle Lastprofile können übernommen werden. Neben Wärmespeichern lasen sich Stromspeicher in die Simulation einbeziehen. In einer Datenbank sind marktgängige Blockheizkraftwerke hinterlegt, inklusive Brennstoffzellensysteme.

Der Home Energy Simulator von Eutech Scientific Engineering berücksichtigt Blockheizkraftwerke aller Leistungsklassen und bildet sie samt Gebäude in einer Jahressimulation in Minutenauflösung nach. Zu den Ergebnisdaten zählen Anlagenbetriebsdaten, CO2-Emissionen, Investitions- und Betriebskosten, Nutzungsgrade, Vollbenutzungsstunden, die Wärme- und Stromerzeugung sowie eine Wirtschaftlichkeitsanalyse.

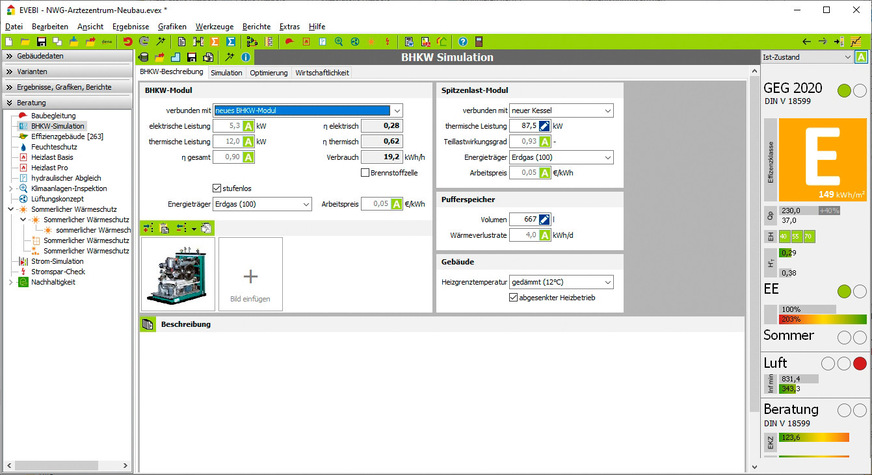

ETU-Simulation von Hottgenroth dient unter anderem der Auslegung, Simulation und Optimierung von wärmegeführten, mono- oder bivalenten KWK-Anlagen von 1 bis 5000 Kilowatt mit allen Brennstoffen. Individuelle Anlagenkonfigurationen sind ebenso möglich, wie Kombinationen mit Spitzenlastkesseln, Wärmepumpen und Wärmespeichern. Eine stundengenaue Simulation liefert quantitative Aussagen zur Brennstoffeinsparung, zu Laufzeiten, zur Leistung sowie zu den Strom-

erlösen.

Zur Richtlinie VDI 4656 [4] für die Planung und Dimensionierung von Mikro-KWK-Anlagen in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie KIeingewerbebetrieben gehört eine Software vom Verein Deutscher Ingenieure. Sie ermöglicht die Auslegung, Konfiguration und Optimierung von Mikro-KWK-, aber auch konventionellen Heizungsanlagen. Gebäudetypen, klimatische Bedingungen, Lastprofile, Kosten und Emissionen werden ebenso berücksichtigt, wie Wechselwirkungen zwischen den Systemen.

Mini, Mikro oder Nano – was dahintersteckt

Blockheizkraftwerke werden entsprechend ihrer elektrischen Leistung in unterschiedliche Leistungsklassen unterteilt, die zwischen einem Kilowatt und mehreren Megawatt liegen. Bei einer elektrischen Leistung über 50 Kilowatt spricht man von Groß-BHKWs, zwischen 15 und 50 Kilowatt von Mini-BHKWs. Mikro-BHKWs verfügen über eine Leistung zwischen 2,5 und 15 Kilowatt, während Anlagen mit weniger als 2,5 Kilowatt als Nano-BHKW bezeichnet werden.

Mini- und Mikro-BHKWs kommen – je nach individuellem Strom- und Wärmebedarf des Objekts, respektive der Nutzung – vorwiegend in Gaststätten, Gemeindezentren, Hotels, Kindergärten, Produktionsbetrieben, Reihenhäusern, Schulen, Schwimmbädern, Sporthallen, Wohnblocks oder Wohnheimen zum Einsatz. Nano-BHKWs im unteren Leistungsbereich können auch in modernen Ein- oder Zweifamilienhäusern wirtschaftlich arbeiten.

Worin sich die Programme unterscheiden

Neben programmtechnischen Aspekten wie Einarbeitung/Schulung, Support, Systemvoraussetzungen oder Updates/Upgrades spielen bei der Auswahl des richtigen Berechnungswerkzeugs vor allem praktische Fragen eine Rolle: Für welche Anlagengröße eignet sich die Software? Berechnet sie alle wichtigen Betriebsarten? Welche Antriebstechnologie bildet sie ab? Neben diesen Grundsatzfragen spielt die Anlagenflexibilität eine wichtige Rolle. Während fast alle Programme einen Spitzenlastkessel berücksichtigen, sind komplexere Kombinationen wie mit Energiespeichern, Photovoltaikanlagen nicht bei allen möglich und damit auch keine Überprüfung, welche Kombinationen technisch und wirtschaftlich sinnvoll sind.

Mit Ausnahmen decken alle BHKW-Planungsprogramme die gängigen Einsatzbereiche und entsprechenden Lastprofile von Alt- und Neubauten, Ein- und Mehrfamilienhäusern, Gewerbebetrieben oder öffentlichen Gebäuden ab. Als Inselsystem, das heißt für die autonome Versorgung eines Objekts mit elektrischer und thermischer Energie oder als Notstromaggregat lassen sich Blockheizkraftwerke hingegen nur bei einigen Lösungen simulieren. Unterschiedlich ist auch die Berücksichtigung aktueller Gesetze und. Contracting-Modelle, das heißt die Bereitstellung, Wartung oder Betriebsführung von Anlagen durch externe Anbieter unterstützen nur einige Programme.

Datenbanken für die Auswahl von BHKW-Modellen oder örtlicher Klimadaten und Tarife unterscheiden sich im Komfort bei der Suche und Auswahl sowie im Umfang und der Aktualität. Eingabeassistenten und Eingabehilfen wie Schemapläne oder Vorgabewerte zu den technischen und wirtschaftlichen Daten wie Preise, Einspeisevergütung, Kosten für die Generalüberholung etc. sowie Plausibilitätskontrollen bietet nur ein Teil der Programme. Hinsichtlich der Simulation und Ausgabe von Betriebs- und Wirtschaftlichkeitsdaten unterscheiden sich die Programme dagegen kaum voneinander.

Unterschiede gibt es jedoch bei der Präzision und der Detailtiefe der Simulation. Während die meisten Programme stundengenau rechnen, ermöglichen beispielsweise der Home Energy Simulator oder der VDI 4656-Rechner zusätzlich eine minutengenaue Berechnung. Damit sind zum Beispiel auch Studien zu Energiemanagementregelungen in hoher zeitlicher Auflösung möglich. Teilweise werden auch Einschaltvorgänge, Stromeigenanteile, Stromspeicherdaten oder die CO₂- und Primärenergieeinsparung berechnet.

Die Bandbreite der Ausgabe reicht von der Druckausgabe bis hin zur Unterstützung wichtiger Datenformate wie ASCII, DOC, PDF, RTF oder XLS zur Weiterbearbeitung, für Präsentationen oder zum E-Mail-Versand. Deutliche Unterschiede gibt es auch beim Kaufpreis und bei den jährlichen Update-, Upgrade- und Wartungskosten.

Bild: Envisys

BHKW-Software setzt Fachwissen voraus

Die Zusammenhänge und gegenseitigen Abhängigkeiten bei der Planung von Blockheizkraftwerken, die Auslegung der elektrischen und thermischen Leistung, des Spitzenlastkessels, der Größe der Speicher und gegebenenfalls zusätzlicher Energiesysteme und Anlagenkomponenten sind komplex und vielschichtig. Deshalb sind Energieberater:innen und Planer:innen sowie Fachbetriebe auf die Unterstützung durch digitale Planungswerkzeuge angewiesen.

Software-Hersteller offerieren mittlerweile zuverlässige Auslegungs- und Simulationsprogramme, die Planungssicherheit bieten und inzwischen dank zahlreicher Eingabehilfen, Vorschlagswerte und Plausibilitätsprüfungen auch komfortabel bedienbar sind. Dennoch braucht es Fachwissen und Erfahrung, um die Ergebnisse richtig bewerten und kompetent beraten zu können.

Bild: Erfurth & Braunholz

Richtlinien und Literatur

[1] VDI 2067 Blatt 1: Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen – Grundlagen und Kostenberechnung, Beuth Verlag, Berlin, September 2012

[2] VDI 3985 – Grundsätze für Planung, Ausführung und Abnahme von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit Verbrennungskraftmaschinen, Beuth Verlag, Berlin, Juni 2018

[3] VDI 4655: Referenzlastprofile von Ein- und Mehrfamilienhäusern für den Einsatz von KWK-Anlagen. Beuth Verlag, Berlin, Juli 2021

[4] VDI 4656: Planung und Dimensionierung von Mikro-KWK-Anlagen, Beuth Verlag, Berlin, September 2013

[5] Schaumann, G./Schmitz, K.W. (Hrsg.): Kraft-Wärme-Kopplung (VDI-Buch), Springer-Verlag, Heidelberg 2010

[6] Suttor, W.: Blockheizkraftwerke – Ein Leitfaden für den Anwender, 8. überarbeitete Auflage. Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2014

Weitere Informationen

BHKW-Infozentrum: www.bhkw-infozentrum.de

Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung: www.bkwk.de

Marktüberblick BHKW: www.ihr-bhkw-berater.de

Plattform für BHKW-Betreiber: www.bhkw-infothek.de

Prosumer-Netzwerk: www.bhkw-forum.de

GEB Edition

Hinweise zu Mini-KWK mit Verbrennungsmotor bietet unsere EDITION 18:

www.geb-info.de/kraft-waerme-kopplung/ edition-mini-kwk-mit-verbrennungsmotor

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum Thema finden Sie auch in unserem Dossier Heizungstechnik mit Beiträgen und News aus dem GEB: