Es braucht neben stilistisch-historischen Kenntnissen zur Baukultur auch einen gewissen detektivischen Spürsinn, wenn bei einem denkmalgeschützten Gebäude eine umfassende Sanierung ansteht. Allein schon das Alter eines Bauwerks genau zu bestimmen ist umso schwieriger, je länger die Bauzeit zurückliegt, zumal wenn Kriege, Besitzerwechsel oder Brände wichtige Dokumente vernichtet haben oder verloren gegangen sind, die etwas zur Geschichte eines Gebäudes verraten. Umso spannender ist es, wenn hinter Bekleidungen oder zugemauerten Gewölben kleine Schätze wie alte Zeitungen, Gravuren oder Inschriften von Eigentümern, Bau- und Handwerksmeistern ans Tageslicht kommen, die baukulturgeschichtliche Hinweise auf Baujahr, Nutzung oder Besitzer geben.

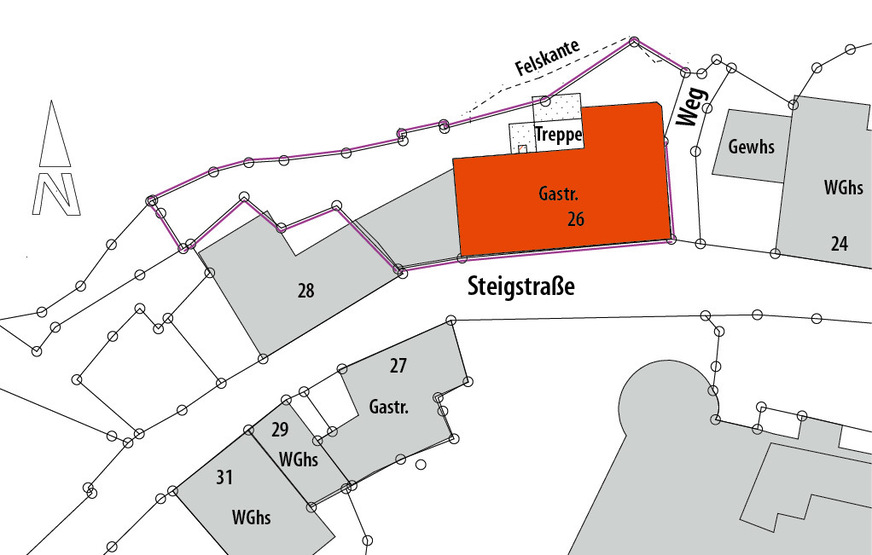

Bei dem St.-Sebastians-Bruderschaftshaus war man hinsichtlich des Baualters auch nicht sicher, als die Behörde 1983 den ehemaligen „Torkelraum und Felsenkeller“ unter Denkmalschutz stellte. Als Entstehungsdatum schrieb man damals „dem Anschein nach 1768“ ins Formular. Darauf verwies neben anderen religiösen Zeichen eine Putz-Inschrift im Scheitelpunkt des Tonnengewölbes im Erdgeschoss. Aufgrund drastischer baulicher Eingriffe und Umbauten in den 1960er Jahren erschien der Denkmalschutzbehörde damals nur noch dieser einstige Torkelraum und der dahinter liegende, ebenfalls tonnengewölbte Felsenkeller als denkmalwürdig.

Bild: Corinna Wagner

Meersburger Kulturkampf

Eine behördliche Fehleinschätzung, wie detaillierte Forschungen zur Stadtgeschichte in den 1980er Jahren ergaben, die aber beinahe fatale Folgen hatte: Nur eine Insolvenz verhinderte den bereits genehmigten Abriss für das gesamte Ober- und Dachgeschoss sowie den Wiederkehranbau aus den 1960er Jahren. Mit dem Verkauf an die jetzigen Besitzer Holger Knebel und Sara Kajak fiel das Kleinod zum Glück in denkmalaffine Hände, die das Gebäude unbedingt in seiner Kubatur belassen und behutsam sanieren wollten. Und die sich vor allem für dessen Baugeschichte interessierten, das in Meersburg zwischen Ober- und Unterstadt an einem seit dem 7. Jahrhundert erwähnten, bedeutsamen Handelweg steht. Mit den ersten Rückbauarbeiten, veranlasst durch die neue Bauherrschaft, kam dann so viel historische Substanz unter den Billigmaterial- und Kaschier-Sünden der 1960er Jahre zutage, dass inzwischen das gesamte Ensemble unter Denkmalschutz steht.

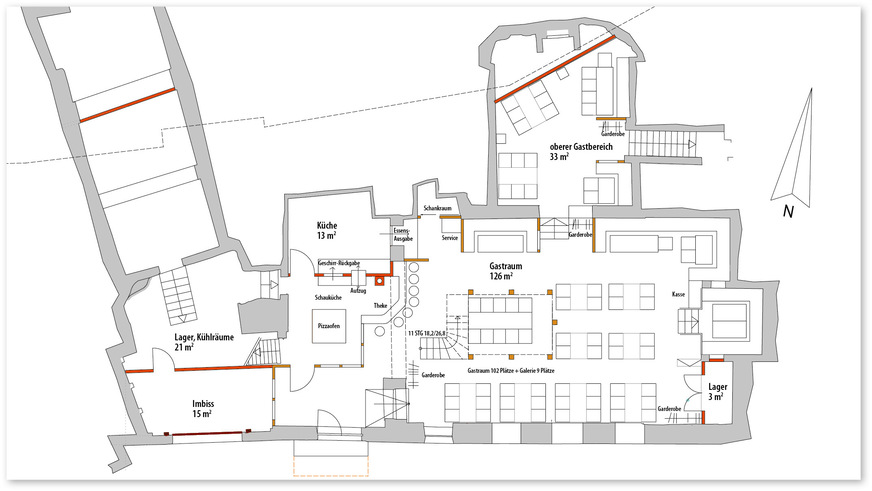

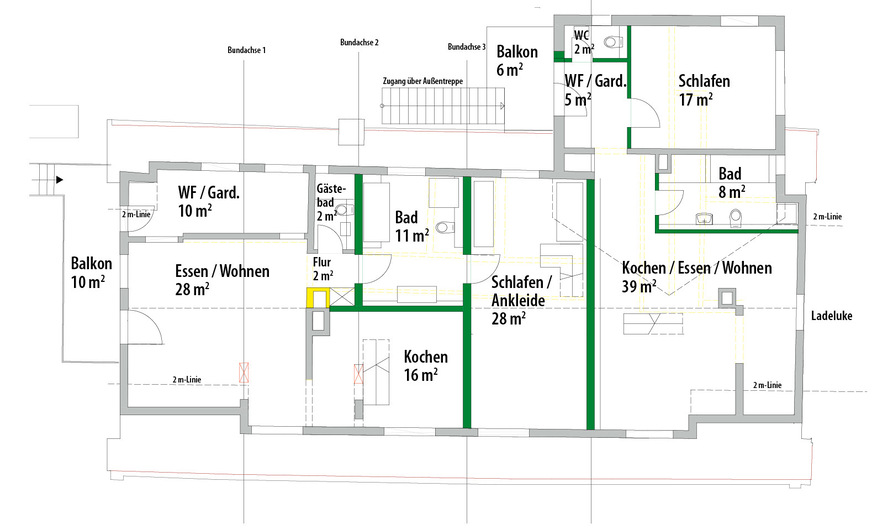

Vom Burg-Keller zum Drachenfeuer

Bereits vor dem Kauf hatte die Bauherrschaft konkrete Vorstellung von der künftigen Nutzung des Anwesens, welche über die Jahrhunderte immer wieder mal nicht adäquat zur Struktur ausfiel und daher so manche Stilblüte bis hin zu unwiederbringlichen Verlusten an originaler Substanz mit sich brachte. So sollten Ober- und Dachgeschoss erneut zum Wohnraum werden, und für das Erdgeschoss stand außer Zweifel, die einstige Gastronomienutzung wieder aufleben zu lassen. Für den voluminösen Gewölberaum, der im Lauf der Zeit sowohl als Pferdestall, als Kino, aber eben auch als Restaurant genutzt worden war, wünschten sich die Bauherren eine Taverne oder wohl eher „Erlebnisgastronomie“ mit mittelalterlicher Atmosphäre, wofür auch schon der Name feststand: Drachenfeuer.

Bild: Corinna Wagner

Bild: Corinna Wagner

Bild: Corinna Wagner

Bild: Corinna Wagner

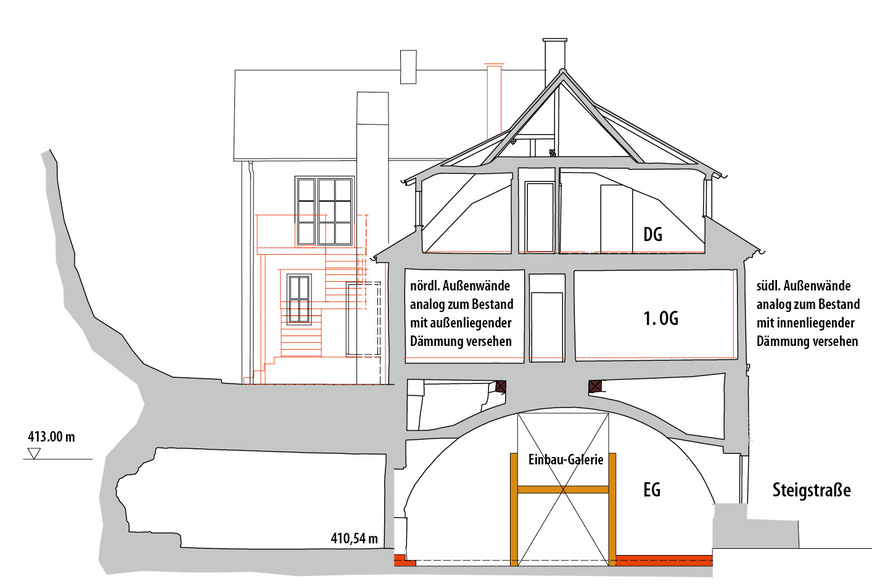

Denkmalverträgliche Sanierung der Gebäudehülle

Heute wohnt Familie Knebel im Dachgeschoss und hat eine weitere kleine Wohnung dauervermietet. Im Obergeschoss sind eine Mietwohnung und eine Ferienwohnung untergebracht. In monatelanger Arbeit und mit sehr viel engagierter Eigenleistung gelang es, das äußerst vernachlässigte Gebäude wieder zu einem Schmuckstück für die Stadt zu machen. Einen gewichtigen Teil hierzu trägt die freigelegte Fachwerkfassade bei, die in den 1960er Jahren verblendet worden war. Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurde die neue Farbigkeit auf die Befunde abgestimmt.

Auch in Bezug auf die energetische Ertüchtigung der Hülle reagierte man sensibel auf die gestalterischen Möglichkeiten im Rahmen der denkmalpflegerischen Vorgaben und verfolgte dennoch ein engagiertes Konzept. So konnte beispielsweise für den Anbau aus den 1960er Jahren eine verputzte Außendämmung umgesetzt werden. Der Ostgiebel wurde ebenfalls außenseitig gedämmt, aber dann mit einer Holzschalung versehen. Die Fachwerkwand auf der Südseite erhielt eine Innendämmung auf rein mineralischer Basis.

Einem Gutachten der Architekturhistorikerin Dr. phil. Anette Busse zufolge ist „der Umgang mit dem historischen Erscheinungsbild im Äußeren (...) in höchstem Maße positiv zu bewerten“. Auch für den Umgang mit der Substanz im Innenbereich fand sie nur lobende Worte – inklusive der Integration des Pizzaofens in das energetische Konzept.

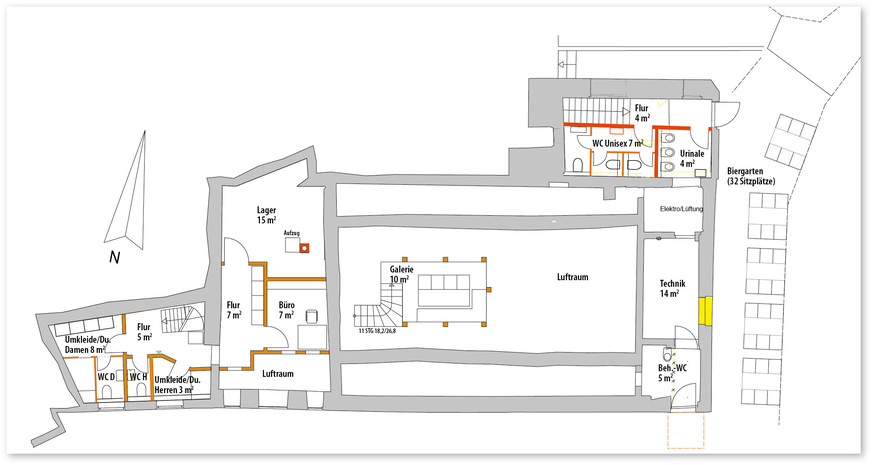

Fußbodenheizung anstatt Ölöfen

Dringend Hand anzulegen war auch bei der fast schon musealen Heizanlage, die auf einer zum Teil dezentral ausgelegten Ölheizung mit Öfen und Heizkörpern basierte. Für das neue Konzept wurden alle Wohnungen mit einer Fußbodenheizung ausgestattet, die im Trockenbauverfahren verlegt werden musste, da die Traglasten der Böden wie auch die Raumhöhen begrenzt waren. Die damit eingekauften Vorteile, wonach ein solcher Aufbau gegenüber einem konventionellen Estrich keine Baufeuchte einbringt, die Bauphase erheblich verkürzt wird und die Aufheizung viel reaktionsschneller vonstatten geht, nahm man gerne hin.

Im Erdgeschoss unter dem Tonnengewölbe war ein solcher Aufbau nur in den Nebenbereichen des Restaurants möglich. In der Küche und im Thekenbereich, wo die Belastung der Böden weitaus höher ist, kam man um das Verlegen der Fußbodenheizung im Nassestrich nicht herum. Alle Böden, die nicht über warmen Zonen liegen, sind gegen das Erdreich mit 100 mm EPS (WLG 030) gedämmt. Nur die kleine Imbissküche erhielt anstatt Fußboden- eine Deckenheizung.

Auf sämtliche Mauern unterhalb der Fachwerkzone, die wegen des Fassadenbildes nicht gedämmt werden durften, wurde innenseitig ein Wärmedämmputz aufgespritzt, hinter dem eine Wandheizung unterstützend den Gastraum beheizt.

Dreistufiges Heizkonzept

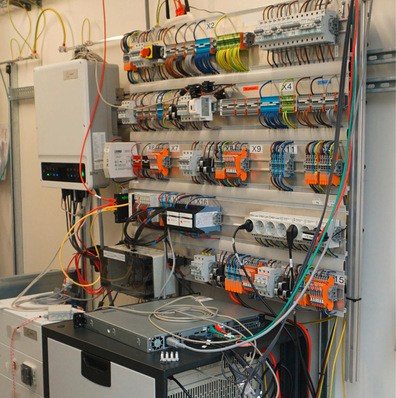

Das neue Heizkonzept für das Gebäude inklusive aller An- und Zubauten ist dreistufig angelegt: Zur ersten Stufe zählt ein 7000 Liter fassender Pufferspeicher, der von der Abwärme aus der gesamten Kühltechnik des Restaurants gespeist wird. Auch die Abwärmerückgewinnung des Pizzaofens, der täglich ununterbrochen mindestens zwölf Stunden in Betrieb ist, fließt hier mit ein. Der Pufferspeicher liefert somit die Grundwärme für die Warmwasserbereitung sowie für die Beheizung des Gebäudes.

Reicht die Wärmeenergie aus der Wärmerückgewinnung nicht aus, kommt mit zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen die zweite Stufe der Wärmeerzeugung ins Spiel. Beide Wärmepumpen stehen blickgeschützt in dem kleinen Hinterhof neben der Treppe zum Anbau.

Die beiden Stromheizgeräte sind im Wesentlichen für den Niedertemperaturbereich vorgesehen und versorgen die Fußbodenheizung mit Wärmeenergie. Solange es aber energetisch sinnvoll und vertretbar ist, unterstützen die Wärmepumpen auch die Warmwasserbereitung sowie die Nacherwärmung der Zuluft für das Lokal.

Sollte im Fall extremer Kälte oder bei Betriebsferien des Lokals die Wärmeenergie aus der Abwärmenutzung und der Wärmepumpe nicht ausreichen, schaltet sich ein Gas-Brennwertkessel als dritte Stufe des Heizkonzepts zu, der auch als Reserve für Spitzenlasten dient oder bei einem Ausfall der anderen Anlagenkomponenten die Beheizung absichert.

Bild: Bauteam

Die errechnete Heizlast (ohne Warmwasserbereitung) von 44 kW bei –10 °C decken die 16 kW aus der Abwärme das Restaurants sowie – bis zu einer Außentemperatur von –6 °C – die beiden Wärmepumpen á 14 kW ab. Erst bei Temperaturen unter –6 °C schaltet sich unterstützend die Gas-Brennwertheizung dazu. Somit kommt der Wärmerückgewinnung ein Anteil von über 30 Prozent zu – die Wärmepumpen übernehmen 63 Prozent.

Eine Holzpelletheizung war mangels Lagerflächen und problematischer LKW-Beschickung in dem engen Altstadtsträßchen nicht umsetzbar, ebensowenig wie eine PV-Anlage, die dem Denkmalstatus für das gesamte Gebäude widersprochen hätte.

Mit historisch grauer Energie in effiziente rosige Zukunft

Aus einem zuvor dem Abriss geweihtem Haus, dessen Baujahr übrigens aufgrund aktueller Funde in der Umbauphase nun auf das Jahr 1584 zu datieren ist, erwuchs ein Kleinod, das die historische Substanz und seine bewegte Geschichte zeigt und gleichzeitig eine hohe Wohn- und Nutzungsqualität mit sehr guter Energieeffizienz aufweist.

Bild: Bauteam

Bild: Harry Schulz

Bautafel

www.corinna-wagner.eu

88499 Zwiefaltendorf, abkuch@gmx.de

Bild: Harry Schulz

Gebäude- und Energiekennwerte, Heizkonzept

Bild: Harry Schulz

![© Bild: aus [4] Totalschaden: Ursache war ein fehlender Haftverbund eines ausschließlich geklebten und nicht gedübelten WDVS.](/sites/default/files/styles/teaser_standard__s/public/aurora/2025/10/484139.jpeg?itok=j4UItXTH)