„Unsere Gebäude wurden für ein Klima errichtet, das es nicht mehr gibt“, stellt Bernhard Nimbach von der Nimbach Beratungsgesellschaft in München auf der Internetseite des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) in einem Interview zum klimaresilienten Bauen fest. Auf das Extremwetter der Zukunft seien sie nicht vorbereitet, meint der Ingenieur, der hauptsächlich Hagel, Starkregen und Sturm im Blick hat [1]. Ebenso wenig allerdings sind sie es auf Hitze, auf die zu erwartenden längeren und intensiveren Hitzeperioden.

Im einem VDI-Podcast zum klimaangepassten Bauen [2] führen Wiebke Kirchhof und Sebastian Kupski vom Institut für Klima- und Energiekonzepte in Lohfelden bei Kassel genauer aus, womit in dieser Hinsicht in den nächsten Jahren zu rechnen ist und wie Architekt:innen und Planer:innen darauf reagieren müssen: Langanhaltende Hitzewellen werden in Gebäuden ohne den entsprechenden sommerlichen Wärmeschutz den Wohnkomfort immer öfter stark einschränken. Erst recht, wenn mehrere „tropische“ Nächte aufeinanderfolgen. Per Definition handelt es sich um Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 °C sinkt und in denen Nachtauskühlung kaum noch möglich ist. „Von erholsamem Schlaf etwa könne dann keine Rede mehr sein“, erklärt Kirchhof. In Zukunft, das machen sie und Kupski deutlich, müsse der bisher kaum beachtete Sommerfall im Zuge der Planung standardmäßig berücksichtigt werden. Klimaanlagen sehen sie nicht als Lösung an, sondern bewerten sie als kontraproduktiv, schon aufgrund ihres hohen Stromverbrauchs.

Neubauten könne man leicht auf die kommenden Verhältnisse einstellen, sie klimarobust machen. Anders sehe es mit Bestandsbauten aus. Viele seien aufgrund ihrer Bauweise anfällig für Überhitzung sowie durch einen zu hohen Glasanteil, fehlende Verschattung und fehlenden Wärmeschutz. Von einem der Podcast-Hosts auf den vermeintlichen Dämmwahnsinn angesprochen, stellt Kirchhof richtig: Dämmung halte auch die Sommerhitze draußen und sei deswegen wesentlicher Teil des baulichen sommerlichen Wärmeschutzes.

Viele Stellschrauben im Neubau

Der Klimawandel nimmt an Fahrt auf und birgt mit der Zunahme an heißen Tagen und Nächten wachsende Risiken für die Bevölkerung. Darauf hat das Umweltbundesamt Anfang des Jahres noch einmal hingewiesen [3]. Für Angehörige vulnerabler Gruppen, wie Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Kranke, könne der Hitzestress sogar lebensbedrohlich werden.

Vor diesem Hintergrund werden die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zum sommerlichen Wärmeschutz von einigen in der Fachwelt als schon nicht mehr ausreichend angesehen. Gemäß § 14 GEG ist der sommerliche Wärmeschutz für Neubauten ebenso nachzuweisen wie der winterliche, nach den Vorgaben der DIN 4108-2. Gewährleistet werden soll ein auch in Hitzeperioden erträgliches bis angenehmes Innenraumklima im Wohn- wie im Nichtwohnbereich (wo die Arbeitsstättenverordnung zu beachten ist, die allerdings noch in der Version von 2016 gilt). In Gebäuden mit aktiver Kühlung soll der Strombedarf gesenkt oder klein gehalten werden. § 14 greift darüber hinaus auch, wenn Bestandsbauten um mehr als 50 m2 zusammenhängender Nutzfläche erweitert werden (nach § 51, Absatz 2).

Für Neubauten ist dieser Nachweis in der Planungsphase einfach zu erbringen, der bauliche sommerliche Wärmeschutz ohne viel Aufwand umzusetzen. Es bieten sich neben der Außendämmung zahlreiche weitere Stellschrauben an:

Meist schon festgelegt ist vor Planungsbeginn die Lage des Gebäudes. Deutschland wird nach DIN 4108-2 in drei Sommerklimaregionen unterteilt: Region A (sommerkühl, u. a. Küsten und Mittelgebirge), Region B (gemäßigt, u. a. norddeutsche Tiefebene) und Region C (sommerheiß, i. d. R. Flussniederungen). Ebenfalls selten zu beeinflussen ist der Wärmeeintrag aus der unmittelbaren Umgebung, etwa bedingt durch viel Asphalt und Beton im Umfeld und durch fehlende Begrünung.

Sonnenschutz: außen vor innen

Zum technischen Sonnenschutz zählen innen Rollos, Plissees, Jalousien, außen Raffstores beziehungsweise Außenjalousien, Rollläden, Textilscreens, Markisen und Markisoletten, daneben noch Fensterläden und Schiebefensterläden. Sie müssen selbstverständlich jedem Gebäude individuell angepasst werden. Helfen können bei der Planung und Auslegung auch die Hersteller solcher Sonnenschutzvorrichtungen. Dabei betonen diejenigen, die wir gefragt haben, zuallererst den Vorrang des außen liegenden Sonnenschutzes vor dem innen liegenden.

Denn Farbgebung, Material, Struktur, Technik und Wärmespeicherfähigkeit entscheiden zwar über die Wirksamkeit der Vorrichtung, wichtig vor allem ist jedoch die Anbringung, die Positionierung. „Die Vorrichtung sollte auf jeden Fall außen vor dem Fenster liegen. Nur wenn die energiereichen Strahlen der Sonne vor dem Auftreffen auf die Scheibe gestoppt werden, ist ein Hitzeschutz gegeben“, sagt Produktmanagerin Claudia Peretzki beim Dachfensterhersteller Velux.

Technik je nach Anforderung auswählen

Die Varianten haben ihre Stärken und Schwächen. So kann der Lichtdurchlass von Raffstores über den Winkel der Lamellen stufenlos geregelt werden. Dafür sind sie allerdings bei starkem Wind schadensanfälliger, müssen früher oder später eingefahren werden. Rollläden dagegen erlauben keine Feineinstellung des Lichteinfalls. Die Rollladenpanzer sind dafür stabiler und können überdies mit Dämmstoff gefüllt werden, was den Wärme- beziehungsweise Hitzeschutz noch weiter verbessert.

Besonders intensiv ist der Energieeintrag durch Oberlichter und Schrägdachfenster, weshalb an diesen Stellen einen hochwirksamen Sonnenschutz braucht. Peretzki zufolge schirmen Rollläden ein Dachfenster komplett vor der Sonnenstrahlung ab: „Damit halten sie nicht nur Hitze am effektivsten ab, sondern verdunkeln den Raum vollständig und schützen zudem vor Lärm. Das macht sie zur idealen Lösung etwa für Schlafzimmer.“ Eine interessante Alternative stellten Markisen mit transparentem Stoff dar. Deren Gewebe hält die Hitze zurück, lässt das Tageslicht aber durch. Zudem bleibt der Ausblick durch das Dachfenster erhalten.

Bild: Warema

Vereinfachter Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes

Der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes kann laut DIN 4108-2 nach vereinfachtem Verfahren erfolgen oder per softwaregestützter Gebäudesimulation. Beim vereinfachten Verfahren beschränkt man sich auf den kritischsten Raum, den mit der höchsten Belastung. Es ermittelt den vorhandenen Sonneneintragskennwert Svorh, der den zugelassenen Sonneneintragskennwert Szul nicht überschreiten darf. Svorh errechnet sich aus der Fläche der transparenten Außenbauteile (Aw,j), multipliziert mit dem Gesamtenergiedurchlassgrad dieser Fläche (gtot), dem Produkt aus dem Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung (g) und dem Abminderungsfaktor der Sonnenschutzvorrichtung (FC), das alles geteilt durch die Grundfläche des Raumes (AG):

S = ∑ (Aw,j × gtot)/AG

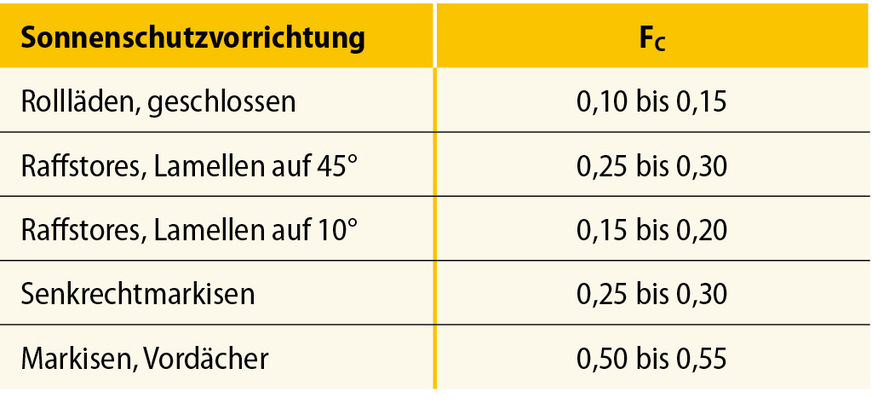

So wird auch die Raumgeometrie berücksichtigt. Der Abminderungsfaktor FC ist Messgröße für die Leistung einer Verschattungs- beziehungsweise Sonnenschutzvorrichtung. Je kleiner er ist, desto stärker ist die Abschwächung des Sonneneintrags, desto besser der Hitzeschutz. Hat man an den anderen Stellschrauben wenig oder keinen Spielraum, muss es die Verschattung richten, sprich: FC, der Abminderungsfaktor des beweglichen Sonnenschutzes, muss entsprechend klein sein oder seine Wirksamkeit entsprechend groß. FC seinerseits errechnet sich aus dem Gesamtenergiedurchlassgrad des Systems aus Sonnenschutz und Verglasung (gtot), geteilt durch den Gesamtenergiedurchlassgrad lediglich der Verglasung (g).

FC = gtot/g

FC ist neben anderen Faktoren abhängig von der Art der Anbringung (außen oder innen), Art und Wirksamkeit der Hinterlüftung des Sonnenschutzes, dem Strahlenreflexionsgrad (ρe,B), dem Strahlungstransmissionsgrad (τe,B) des Sonnenschutzes und seinem Absorptionsgrad, alle drei ihrerseits abhängig von Farbe, Material und Struktur der Vorrichtung, aber auch vom Neigungswinkel der Lamellen (Abb. 1).

Zulässiger Sonneneintragskennwert

Der vorhandene Sonneneintragskennwert Svorh darf nicht größer sein als er zulässige Sonneneintragskennwert Szul. Szul ist die Summe der für das individuelle Gebäude zu veranschlagenden anteiligen Sonneneintragskennwerte S1 bis S6, tabellarisch erfasst in der DIN 4108-2, mit jeweils den Werten für die Sommerklimazonen A, B und C sowie für Wohn- und Nichtwohngebäude. Sie stehen für die folgenden Eigenschaften:

(fW,G = AW/AG)

Die einzelnen Kennwerte fallen umso höher aus beziehungsweise ermöglichen einen umso höheren Szul, je günstiger sie sich auf das sommerliche Innenklima auswirken. Wie etwa eine schwere Bauart oder ein hoher Anteil an Nordfenstern.

Bild: Warema

Nachweis mit thermischer Simulation

Wählt man dagegen den Nachweis per thermischer Gebäudesimulation, wird die Anzahl der voraussichtlichen Übertemperaturgradstunden im Jahr ermittelt (Kh/a). Das ist die Anzahl der Stunden, in denen die in der jeweiligen Sommerklimaregion geltende Toleranzgrenze, die als noch zumutbar geltende Temperaturmarke überschritten wird, in Region A 25 °C, in Region B 26 °C, in Region C 27 °C. Wobei jeweils jede Überschreitungsstunde mit dem Delta der Überschreitung multipliziert wird. Aus einer Überschreitungszeitstunde mit 29 anstatt 26 °C in Region B werden damit drei Übertemperaturgradstunden. Für Wohngebäude beträgt die Marke der höchstzulässigen Übertemperaturgradstunden 1.200, in Nichtwohngebäuden 500. Dort geht man lediglich von einer Gebäudenutzung zwischen 7 und 18 Uhr aus.

Die Wahlfreiheit zwischen beiden Verfahren hat jedoch eine Einschränkung: „Nicht angewandt werden darf das vereinfachte Verfahren bei Doppelfassaden oder transparenten Wärmedämmsystemen, hier ist immer eine thermische Gebäudesimulation notwendig“, erläutert Produktmanager Markus Schwab vom Sonnenschutzspezialist Warema. Wo beide Optionen offenstehen, empfehlen die Hersteller, sie von der Art des Projekts abhängig zu machen. So erklärt Projektmanagerin Cathrin Gerhard-Kaufmann von Roto Frank DST: „Für Gebäude mit geringer Komplexität und normalem Fensterflächenanteil ist in der Regel der vereinfachte Nachweis ausreichend. Bei Objekten, die vom Standard abweichen, wird dagegen eine thermische Gebäudesimulation notwendig. Das kann zum Beispiel bei besonders großen Gebäuden oder Gebäuden mit sehr hohem Fensterflächenanteil der Fall sein.“

„Die meist aufwendige thermische Simulation wird vor allem für Gebäude mit großen Glasflächen empfohlen, wie sie hauptsächlich im Büro- und Gewerbebau anzutreffen sind, oder bei Gebäuden in exponierten Lagen oder sensiblen Klimaregionen“, ergänzt Somfy-Kommunikationsleiter Dirk Geigis. Gerade bei diesen Gebäuden seien oft komplexe Anforderungen an die Tageslichtnutzung und die sonstige Haustechnik zu berücksichtigen, die sich in ihrer Gesamtheit rechnerisch praktisch nur mit Software beherrschen lassen würden.

Intelligente Steuerung ist ein Muss

Eine Nachrüstung des Sonnenschutzes oder der Ersatz eines bestehenden ist förderfähig: Als Einzelmaßnahme nach der Bundesförderung für effiziente Gebäude wird sie mit einem Zuschuss vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unterstützt. Eine der Förderbedingungen ist die optimierte Tageslichtversorgung, zum Beispiel über Lichtlenksysteme oder strahlungsabhängige Steuerung [4].

Es werden damit keinerlei Ansprüche an die Intelligenz und Sensibilität des Systems gestellt. Dennoch sollte den Fähigkeiten des Automationssystems besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, da sie über Hitzestau oder Wohlfühlklima an heißen Tagen entscheiden können. Nur eine hinreichend intelligente Regelung fährt die Raffstores nicht schon bei jedem Windstoß hoch und lässt die Sonne ungehindert ins Gebäude scheinen. Oder fährt im Winter zu früh herunter, sodass wertvolle, kostenlose Sonnenwärme ungenutzt bleibt.

Die heute erhältlichen Systeme können theoretisch alle diese Fehlfunktionen vermeiden, laufen außerdem entweder separat oder sind in bestehende Automationssysteme integrierbar. In letzterem Fall muss laut Warema-Experte Schwab allerdings darauf geachtet werden, dass die beiden Systeme miteinander kompatibel sind beziehungsweise, dass es eine geeignete Schnittstelle gibt. Cathrin Gerhard-Kaufmann von Roto Frank DST rät, sich auf einen Standard oder ein System festzulegen: „Eine funktionierende Kommunikation untereinander ist sicherzustellen, zum Beispiel durch Wahl von Komponenten der gleichen Funktechnik oder der gleichen Smarthome-Technik.“

Doch es gehe auch anders, sagt Vertriebsleiter Christian Krüger von Velux Deutschland: „Technisch lassen sich im Dialog mit einem Elektriker in der Regel Lösungen finden, indem bestehende Systeme um Interfaces oder ähnliches ergänzt werden. Für die Nutzerakzeptanz ist eine einfache, verständliche Bedienung und die Möglichkeit der manuellen Übersteuerung am Ende wertvoller als die letzte technische Optimierung.“

Ähnlich sieht das Geigis: „Bezüglich der Nutzung und der positiven Auswirkungen auf den thermischen Komfort und die Energieeffizienz ist eine einheitliche Vernetzung nicht unbedingt erforderlich.“ Es genüge eine dynamische Sonnenschutzsteuerung über einfach handhabbare Systeme mit einer optionalen Verknüpfung zur Gebäudeleittechnik. Auf diese Weise würden sich auch bestehende Systeme mit einem zentralen Windfühler für alle Fassaden gleichzeitig feiner justieren lassen, um die Nutzzeit der Behänge in Abhängigkeit von der Gebäudegeometrie und den unterschiedlichen Fassadenausrichtungen zu maximieren.

Bild: Somfy

Früher verschatten

Einer der Vorschläge zur Verbesserung der Steuerung ist die Umstellung auf einen neuen Leitwert: weg von der Helligkeit, gemessen in kLux, hin zur Globalstrahlung, gemessen in W/m2. Anlagen mit der Globalstrahlung als Leitwert reagieren sensibler als solche, die nach der Helligkeit gehen. Sie verschatten früher und länger. Was in Anbetracht der zu erwartenden Klimaentwicklung angemessen erscheint [5]. Leider sind die dafür notwendigen Pyranometer derzeit noch ungleich teurer als die Helligkeitssensoren.

Warema verweist auf eine günstigere Alternative: „Aktuelle Sensoreinheiten messen die Helligkeit und schätzen über diese die Globalstrahlung auf der Fassade ab. Durch mehrere Photodioden, die in unterschiedlichen Spektralbereichen sensitiv sind, kann ein genauerer Rückschuss auf die Globalstrahlung getroffen werden.“ Eine andere Möglichkeit nennt Geigis: „Standardsensoren messen in kLux und aktivieren den Sonnenschutz bei Werten zwischen 20.000 bis 25.000 kLux. Für das Ausschalten der Sonnenschutzfunktion empfehlen wir die Einrichtung einer entsprechenden Ein- und Ausschaltverzögerung, einer Hysterese.“

Tageslicht und Sonnenlicht

In Büros, Fabriken, Schulen oder Universitäten kommt es neben dem Hitzeschutz im Sommer auch auf eine ausreichende Tageslichtversorgung an. Das Sonnenschutzsystem muss in Echtzeit die richtige Balance zwischen beidem finden. Laut den Herstellern ist das kein Problem. Schwab weist auf die Vorteile von Raffstores beziehungsweise Außenjalousien hin: „Der variable Lamellenwinkel kann so eingestellt werden, dass kein direktes Sonnenlicht in den Raum gelangt (Cut-Off).“ Dennoch werde ein Maximum an Tageslicht in den Raum gelassen, ohne dass dabei Überhitzung oder Blendung auftrete. Da der Lamellenwinkel dem Sonnenstand nachgeführt wird, empfiehlt er den Einsatz von SMI-Motoren. Sie lassen sich sehr winkelgenau ansteuern. Die Automation spielt eine Schlüsselrolle, sagt Dirk Geigis: „Mit zeit- und sensorbasiert gesteuerten Raffstoren inklusive präziser Lamellenneigung lässt sich der Überhitzung der Räume im Sommer effektiv vorbeugen, ohne die Sicht ins Freie und die erforderliche Tageslichtversorgung zu beeinträchtigen.“

Die Technik muss klimarobust sein

Außen liegender Sonnenschutz ist neben starker Hitze und extremen Temperatursprüngen auch starker UV-Strahlung ausgesetzt, außerdem Regen, bisweilen Starkregen, Wind, jetzt öfter bis zu Sturm- oder gar Orkanstärke, ebenso vermehrt Hagel. Gerhard-Kaufmann hält fest: „Klimarobuste Sonnenschutzsysteme zeichnen sich durch den Einsatz hochwertiger, wetterbeständiger Materialien wie beschichtetem Aluminium und wetterfesten Textilien aus, die Widerstandsfähigkeit gegenüber UV-Strahlung, Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen garantieren. Ihre konstruktive Stabilität muss es ermöglichen, extremen Wind- und Wetterbedingungen standzuhalten.“

Anbieter Velux setzt laut Produktmanagerin Peretzki auf aufwendige Tests: „Wir haben dafür sogar einen eigenen Windkanal, in dem zum Beispiel die Belastungen eines orkanartigen Windes simuliert werden.“ Seitens Warema rat man zu stabilen Montagevarianten. „Generell sollte man bei Raffstores eine Schienenführung vorsehen. Textiler Sonnenschutz sollte in Form von Zipscreens, von schienengeführten Senkrechtmarkisen, umgesetzt werden. Außerdem gilt es, die Abmessungen zu beachten. Unser Tipp: lediglich bis drei mal drei Meter planen.“ Grundsätzlich empfehle man darüber hinaus die Wind- und Niederschlagsüberwachung, um den Sonnenschutz vor Schaden zu bewahren.

Eine gut eingestellte Steuerung bringt zusätzliche Sicherheit: So fahren mit optimal funktionierenden Wetterstationen ausgerüstete Systeme Raffstores oder Markisen genau dann ein, wenn sie gefährdet sind, anstatt zu früh oder zu spät. Auch bei Somfy betont man die Wichtigkeit der Automation: „Der sensorbasierte Schutz des Außensonnenschutzes vor zu hoher Windbelastung, Sturm und Hagel durch zentrale Sicherheitsbefehle ist ein wesentlicher Faktor bei der Planung und Ausführung von Sonnenschutzsystemen.“ Nicht nur das Gebäude an sich, auch der Sonnenschutz muss klimaresilient, klimarobust sein, sonst schützt er nicht.

Vorsicht vor der Minimallösung

Die sich ändernden klimatischen Verhältnisse zwingen dazu, geltende Konzepte bei der Planung von Neubauten und der Modernisierung zu überdenken. Weiterhin jagt ein Temperaturrekord den anderen: Daher raten Fachleute auf Anfrage generell von der Mindestlösung ab. Mehr ist in Sachen Sonnenschutz tatsächlich mehr, lautet das Fazit von Markus Schwab: „Es sollte auch die aktuelle Klimaentwicklung betrachtet werden. Wenn heute Gebäude geplant werden, die den Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes gerade so erfüllen, kann dies in einigen Jahren, bei steigenden Temperaturen, dennoch zu Überhitzung führen.“

Man könnte theoretisch alle überhitzungsgefährdeten Gebäude mit Klimaanlagen ausrüsten, würde aber so den sommerlichen Stromverbrauch noch einmal drastisch erhöhen, und die Klimaerhitzung sogar noch beschleunigen. Das unterstreichen die Autorinnen und Autoren eines Forschungsberichts zum Thema des sommerlichen Wärmeschutzes, 2023 herausgegeben vom Umweltbundesamt: „Als Gegenmaßnahme Klimaanlagen einzusetzen, führt aufgrund des Strombedarfs der Geräte zu steigenden Klimagasemissionen und hat somit einen noch verstärkenden Effekt auf den Klimawandel. Die Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Überhitzung in Innenräumen und von ansteigendem Kühlenergiebedarf ist deshalb von immenser Bedeutung.“ [6] Der zeitgleich erzeugte Solarstrom wird anderweitig benötigt, ist zu kostbar. So bleibt nur, dem baulichen sommerlichen Wärmeschutz Priorität einzuräumen, und mit ihm dem Sonnenschutz.

Literatur und Quellen

[1] https://t1p.de/geb240230

[2] https://t1p.de/geb240231

[3] https://t1p.de/geb240232

[4] Bundesanzeiger, veröffentlicht am Freitag, 29. Dezember 2023, BAnz AT 29.12.2023 B1, S. 20 von 32

[5] https://t1p.de/geb240233

[6] Christina Hutter, Andrea Eberle, Heiko Wöhrle, Lisa Neubert, Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Gerhard Hausladen, Prof. Elisabeth Endres, Ingenieurbüro Hausladen GmbH, Kirchheim, Kühle Gebäude im Sommer – Anforderungen und Methoden des sommerlichen Wärmeschutzes, hg. vom Umweltbundesamt, 2023, S. 20

Bild: Renson

Für den schnellen Leser

Beweglicher Sonnenschutz muss als Teil des sommerlichen Wärmeschutzes geplant werden. Dabei spielen neben der Wahl der Technik die Anbringung und die Steuerung eine wichtige Rolle.

Wichtige Normen:

DIN 4108-2:2013-02 – Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz

DIN EN ISO 52022-1:2018-01 – Energieeffizienz von Gebäuden - Wärmetechnische, solare und tageslichtbezogene Eigenschaften von Bauteilen und Bauelementen – Teil 1: Vereinfachtes Berechnungsverfahren zur Ermittlung der solaren und tageslichtbezogenen Eigenschaften von Sonnenschutz in Kombination mit Verglasungen (ISO 52022-1:2017); Deutsche Fassung EN ISO 52022-1:2017

Planungshilfen, Tipps und Unterstützung bei Förderanträgen

Hersteller von Sonnenschutzvorrichtungen unterstützen Energieberater:innen in vielfältiger Form bei der Planung und bei der Beantragung der Förderung.

Roto Frank DST

Förderservice für Mitglieder der Roto Profiliga (Dachfenster-Förderungen im Vordergrund): www.roto-profiliga.de

Somfy

Grundlagenermittlung und Zuarbeit ganzheitlicher Konzepte, objektbezogene Projektierung, Proof Of Concept mit Musteranlagen, Bereitstellung von Ausschreibungstexten, Kostenschätzungen, Erstellung von Plänen, Dokumentation bis hin zur Inbetriebnahme, Vermittlung von Sonnenschutz- oder Elektrofachbetrieben, Online Schulungsmodule: www.somfy-online.de

Velux

Technische Beratung per Mail oder Telefon, Informationen zur Förderung von Velux-Dachfenstern und Sonnenschutzprodukten:

www.velux.de/foerderung

Tool zur Auswahl des passenden Hitzeschutzes samt technischen Werten: https://dachfensterkonfigurator.de

in Vorbereitung: Bereich für Fachleute, Informationen Handwerksbetriebe oder Energieberater:innen (soll im Frühjahr 2024 online gehen)

Warema

Hotline zu allen planerischen Fragen: Tel. (0 93 91) 20 30 36, architektenhotline@warema.de

Hotline Bauphysik und nachhaltiges Bauen, Beratung zu Nachhaltigkeitszertifikaten: Tel. (0 93 91) 20 30 25, bauphysik@warema.de

Förder-Hotline: Tel. (0 93 91) 20 30 30

Förderassistent: www.warema.de/foerderung

Software-Tools für jede Leistungsphase: www.warema.de/tools

Software-Tipps

Simulation auf Raumebene mit dem kostenlosen ESBO-Tool (einfache Handhabung, dynamische Simulation im Minutentakt, frei wählbare Automatisierungsstrategien und Raumparameter, änderbare Klimadaten): www.es-so.com

Simulationsprogramm IDA-ICE von EQUA Solutions für tiefergehende Gebäude-

simulation: https://equa.se/de

oder TRNSYS: www.trnsys.com

![© Bild: Fraunhofer IBP Stuttgart 1 Die Grafik zeigt die sich verändernden Übertemperaturgradstunden eines Musterraums für die unterschiedlichen Klimaregionen in Deutschland nach [1] in Bezug zum gewählten Referenzstandort Potsdam (Klimadaten aus [7]).](/sites/default/files/styles/teaser_standard__s/public/aurora/2025/02/421945.jpeg?itok=fpHE2t1V)