Der mit Spannung erwartete Monitoringbericht zur Energiewende der wissenschaftlichen Institute BET und EWI liegt auf dem Tisch. Und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat darauf mit eine Reihe von Vorschlägen reagiert. Zu den insgesamt zehn Schlüsselmaßnahmen zählen unter anderem Pläne, den Ausbau von erneuerbaren Energien zu überprüfen, ihre Förderung zu reduzieren und den Kapazitätsmarkt technologieoffen zu gestalten.

Das Echo auf den Bericht und die Schlussfolgerungen der Wirtschaftsministeriums fällt unterschiedlich aus. VDI-Direktor Adrian Willig freut sich, dass die Bundesregierung die richtigen Schlüsse gezogen habe. Die Energiewende benötige ein Update. „Mehr Pragmatismus und Realismus sind der richtige Weg“, sagt Willig. Vor allem die Synchronisierung ist seiner Meinung nach entscheidend. Damit meint er: „Nur wenn Netzausbau, Speicher und Erzeugung zusammenpassen, vermeiden wir Engpässe und Akzeptanzprobleme.“

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) sieht dies ähnlich. „Der Ausbau der Erneuerbaren muss mehr mit den Netzen in Einklang gebracht werden“, sagt Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. Der Monitoringbericht sei ein überzeugender Angang, „der vieles wiedergibt, was wir bereits vorbereitet haben.“

DUH befürchtet Einfallstor für fossile Abhängigkeiten

Die positiven Reaktionen werden aber von vielen Verbänden nicht geteilt. Gewohnt deutlich wird die Deutsche Umwelthilfe (DUH). „Das Energiewende-Monitoring wäre die Chance, einen wissenschaftlich fundierten Rahmen für die Energiewende zu schaffen“, sagt DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner. „Stattdessen hat die Ministerin die Empfehlungen des Gutachtens offenbar nicht sorgfältig gelesen und vertritt ihre vorgefasste Meinung. Was Reiche mit Planungsrealismus meine, sei faktisch eine Ausbau-Bremse für die Erneuerbaren. Und der technologieoffene Kapazitätsmarkt stelle ein Einfallstor für neue fossile Abhängigkeiten dar.

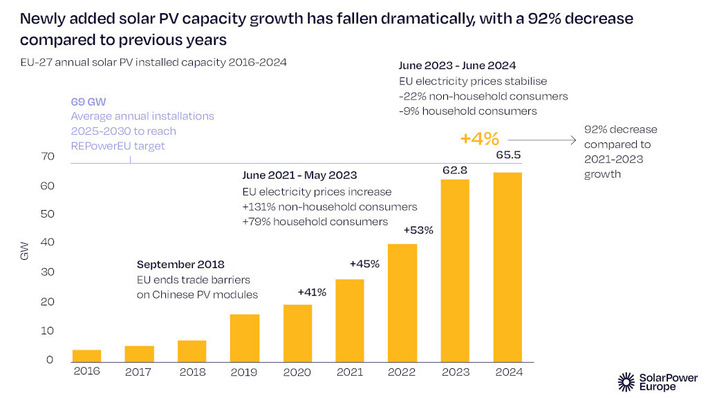

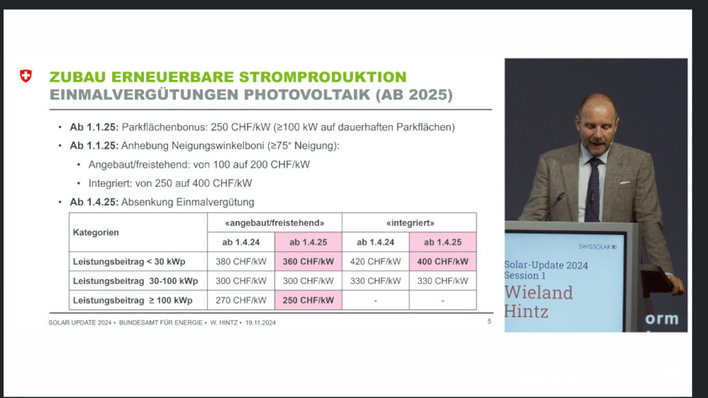

Besonders die Einschnitte bei der Solarförderung bereiten dem Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) Sorgen. Der BSW hebt hervor, dass der Monitoring-Bericht zwar davon ausgeht, dass der Stromverbrauch in den kommenden fünf Jahren voraussichtlich langsamer wachsen wird als ursprünglich angenommen. „Die Gutachter leiten daraus jedoch nicht die Empfehlung ab, den Ausbau der Solarenergie zu bremsen“, heißt es in einer Mitteilung des BSW. Stattdessen weisen diese darauf hin, dass Photovoltaik das EEG-Ziel für 2030 von 215 Gigawatt erreichen werde, wenn es keine grundlegenden Änderungen in den Umsetzungsvoraussetzungen wie Flächenverfügbarkeit oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen gebe.

Auch der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) kann in dem Bericht keine Empfehlungen dafür erkennen, die Förderung der Solarenergie etwa durch Streichung der Einspeisevergütung zu reduzieren. Für die Erneuerbaren sehe das Gutachten die gesamte Breite des Technologie-Mixes vor: von Dach- und Freifächen-PV bis Stark- und Schwachwind-Anlagen. „Eine Streichung der Vergütung für private PV-Anlagen wird wissenschaftlich damit nicht gedeckt und sollte politisch wieder vom Tisch genommen werden“, fordert BEE-Präsidentin Simone Peter. „Jetzt dürfen bei der Absicherung der Investitionen keine Abbruchkanten erzeugt und neue Unsicherheiten geschaffen werden.“

Künftiger Strombedarf: verlässliche Prognose oder Momentaufnahme?

Vor allem die Frage, inwieweit der voraussichtliche Energieverbrauch als Basis für aktuelle Maßnahmen dienen kann, bietet Diskussionsstoff. „Der mit 600 bis 700 Terawattstunden prognostizierte Strombedarf ist eine gute Standortbestimmung, am Ende aber auch nur eine Momentaufnahme“, betont Andreae vom BDEW. Sie fordert, sich auf eine wachsende Stromnachfrage vorzubereiten – verursacht durch die erhoffte konjunkturelle Erholung und den Bedarf von Elektrolyseuren, Rechenzentren, der E-Mobilität und der Wärmeversorgung. Auch andere Verbände wie BEE und BSW weisen darauf hin, dass der Strombedarf sich künftig durch solche Faktoren erhöhen wird.

Ein Defizit an anderer Stelle im Monitoring-Bericht sieht die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz (Deneff). Energieeffizienz und Gebäudesanierungen würden zwar als wichtig anerkannt, aber wie eine unbekannte Größe behandelt. Die Potenziale würden weder beziffert noch bei den Handlungsempfehlungen systematisch berücksichtigt. „Solange Energieeffizienz im Monitoring nur als Black Box behandelt wird, fehlt ein zentrales Puzzlestück“, sagt Henning Ellermann, geschäftsführender Vorstand der Deneff. „Genau genommen zeigt der Bericht selbst, dass die Bundesregierung die Effizienzfrage viel stärker in den Blick nehmen muss.“

Ins gleiche Horn stößt der Energieberater-Verband GIH. Er fordert eine stärkere Fokussierung auf Effizienz, Speicher und Flexibilität. Im Bericht werde deutlich, dass der reine Ausbau von Wind- und Solarenergie nicht ausreiche, sagt der GIH-Vorsitzende Stefan Bolln. „Wir müssen Spitzenlasten im Stromnetz senken und weiterhin auch die Gebäudesanierung sowie industrielle Effizienzmaßnahmen verlässlich fördern.“

Zentrale Beiträge können dabei laut GIH gut gedämmte Gebäude mit Wärmepumpen leisten, die Lastspitzen durch flexible Steuerung abfedern. Ebenso schlägt der Verband eine gezielte Förderung von Stromspeichern mit Netzdienlichkeitspflichten vor – insbesondere bei Eigenheimbesitzerinnen und Eigenheimbesitzern, die eine Schlüsselrolle für die Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung spielen. ms