Die Fabrik für Altmodule am Stadtrand von Münster firmiert als Reiling PV Recycling. Sie stützt sich auf das bundesweite Netz von Verwertungszentren, die Reiling betreibt, ein Dutzend an der Zahl. Vier davon sind bereits als Annahmestellen für Altmodule zertifiziert. Sie sammeln den Modulschrott ein, der in Münster zerlegt und verwertet wird. Denn in den Altmodulen stecken jede Menge werthaltige Materialien.

Rund 15.000 Tonnen im Jahr

Die Anlage in Münster wird in diesem Jahr mehr als 15.000 Tonnen verwerten. Geschäftsführer Tom Reiling schätzt den Marktanteil seiner Firma auf drei Viertel des gesamten Marktes. Genau sagen kann das aber niemand, weil die Ströme der rücklaufenden Module nirgendwo wirklich erfasst werden.

Werksleiter in Münster ist Malte Fislake. Er berichtet: „Wir verwerten nicht mehr nur kleine Mengen. Es häufen sich die Anfragen für große Repowering-Projekte, bei denen ganze Solarparks abgebaut und recycelt werden müssen.“

Stürme, Insolvenzen, Folienseuche

Solarmodule landen bei Reiling auf dem Hof, wenn Stürme und Hagelschlag die Anlagen beschädigen. Defekte Rückseitenfolien sind derzeit ein Riesenthema, die nach zehn, zwölf Jahren im Feld mürbe werden und auskreiden.

Mittlerweile werden Solaranlagen nach 20 Jahren abgebaut, weil sie ihr Geld eingespielt haben. Teils landen unverkäufliche Restbestände auf dem Hof, eine Folge von Insolvenzen oder Restposten, die im Feld nicht gebraucht werden.

Erfahrungen mit Flachglas

Malte Fislake ist Wirtschaftsingenieur. Seit sechs Jahren arbeitet er bei Reiling, zunächst im Glasrecycling. Nun leitet er den Betrieb für Altmodule. Seine Karriere steht typisch für Reiling, das in der Verwertung von Altglas seine Wurzeln hat.

Kein Wunder: Das Solarmodul besteht zu 70 bis 90 Prozent aus Glas. Die Mengen, die aus der Solarbranche zurücklaufen, wachsen seit Jahren. Privatleute können ihre Module in kommunalen Wertstoffhöfen abliefern. Gewerbliche Anlagen müssen an zertifizierte Entsorger abgegeben werden, mit Nachweis und Stempel.

Seit zwei Jahren am Start

In Münster befand sich bis 2022 ein Spezialunternehmen zur Vernichtung von sensiblen Akten. Reiling baute dort die Fabrik für Altmodule, nachdem die Technik und die Prozesse mit einigen Jahren Vorlauf im eigenen Labor entwickelt worden waren.

Der Standort wurde erweitert, um die Aufbereitungsanlage für die Module aufzubauen. Viel Fläche wird gebraucht, um die ankommenden Container fachgerecht anzunehmen und abzustellen, bevor sie in den Schredder wandern.

2023 ist Reiling mit dem professionellen Modulrecycling an den Start gegangen. Im ersten Jahr wurden rund 8.000 Altmodule angeliefert und verwertet. 2024 waren es bereits 11.000 Tonnen. Für 2025 rechnen Tom Reiling und Malte Fislake mit mindestens 15.000 Tonnen.

Bis 50.000 Tonnen im Jahr

Ausgelegt ist das Werk für 50.000 Tonnen im Jahr. Dann würde es im Drei-Schicht-Betrieb an sieben Tagen pro Woche laufen. Aktuell sind zwei Schichten an fünf Tagen besetzt. „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren einen zweistelligen Millionenbetrag in das Modulrecycling investiert“, berichtet Geschäftsführer Tom Reiling.

Das erste Werk hilft, Erfahrungen im industriellen Maßstab zu sammeln und die Prozesse zu optimieren. Und den Abverkauf der Wertstoffe in Schwung zu bringen. Denn die Abnehmer kommen aus ganz verschiedenen Branchen, das macht das Geschäft nicht leichter.

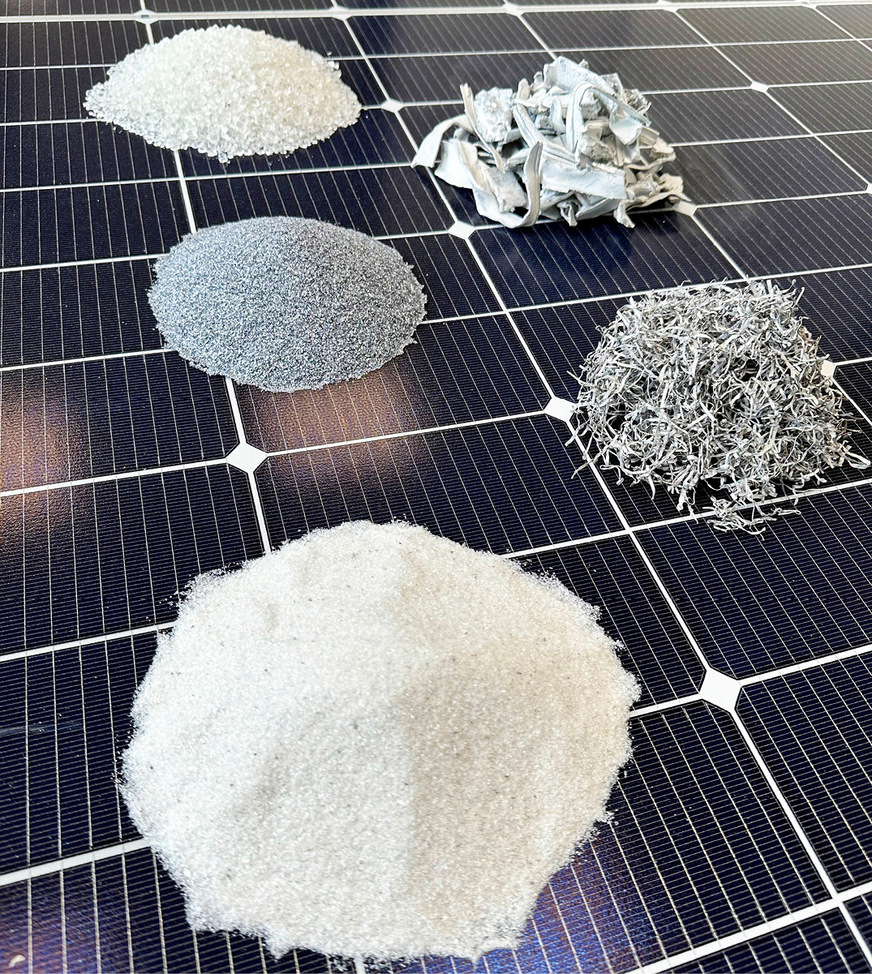

Mach den Schreddern entstehen sieben Fraktionen. Mit durchschnittlich 76 Prozent in verschiedenen Körnungen bildet Glas gewichtsmäßig den Hauptbestandteil. Es wird als Granulat zurückgewonnen und im Gemenge von Flachglaslinien verwertet. Acht Prozent entfallen auf Aluminium (Rahmen), drei Prozent auf Silizium und je ein Prozent auf Kabel und verzinktes Kupfer.

Erheblicher Aufwand für die Anlieferung

90 Prozent aller Module aus dem gewerblichen Segment holt Reiling direkt bei den Kunden ab, wenn beispielsweise ein Solarpark demontiert wird. Dafür nutzt der Entsorger 150 eigene Trucks oder arbeitet mit Speditionen als Lieferpartnern.

Vereinzelt liefern die Kunden selbst an. Module aus privaten Anlagen gelangen über die kommunalen Wertstoffhöfe zu Reiling. Dann wird der Transport über Sammelsysteme abgewickelt.

Annahme und Durchlauf der Altmodule

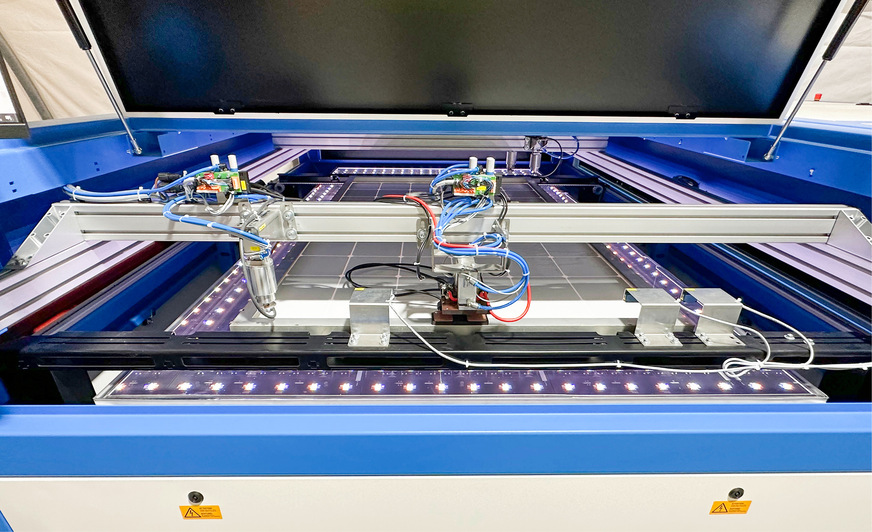

Zunächst werden die Lkw auf dem Hof gewogen. Bei der Annahme erfolgt eine erste Sichtprüfung der Container und Paletten. Für den Zweitmarkt brauchbare Module werden geprüft. Dafür hat Reiling seit Kurzem ein Testgerät in Betrieb. Zwar gibt es Vertriebskanäle für solche Second-Life-Module. Angesicht der niedrigen Preise und der hohen Leistung von neuen Modulen wird aber wenig Zweitware abgesetzt.

Danach kommt der Modulschrott in den Materialbunker. Von dort wird er per Radlader in den Schredder geschaufelt. Danach durchläuft der Schrott die vielstufige Anlage. Am Ende spucken Förderbänder das zerkleinerte Material aus. Von dort geht es zu den Abnehmern, die die getrennten Fraktionen weiterverarbeiten.

Zwei Euro plus Transport

Etwa 92 Prozent des Modulmarktes werden von Solarzellen aus Silizium dominiert. Naturgemäß konzentrieren sich die Westfalen darauf. Um Dünnschichtmodule zu recyclen, braucht man andere Prozesse und Genehmigungen für den Betrieb. Vor allem Lieferungen aus kommunalen Wertstoffhöfen werden händisch vorsortiert, um Dünnschichtmodule auszusondern.

Bei Anlieferung erhält Reiling pro Tonne rund 95 Euro, ungefähr zwei Euro je Modul. Die Preise unterscheiden sich je nach Zusammensetzung und angelieferter Menge. Hinzu kommen die Transportkosten, die abhängig von der Entfernung deutlich höher ausfallen können.

Vorsortierung ist entscheidend

Die Komplexität des Recyclings wird oft unterschätzt. Manchmal gehen Paletten mit Modulen an den Absender zurück, weil sich Altmodule zu stark mit anderem Schrott oder Schutt mischen. Oder es wurde nicht geliefert, was eigentlich vereinbart war.

Im industriellen Maßstab gilt es, Handarbeit weitgehend zu senken. Nur so lassen sich die verwerteten Mengen steigern und die Kosten pro Modul oder Tonne senken. Werden in Münster bald 50.000 Tonnen pro Jahr umgeschlagen, wird es rasch eng, falls die Prozesse nicht nahtlos ineinandergreifen.

Mehr Durchsatz, mehr Reinheit

Das wissen auch Malte Fislake und Tom Reiling, die viele Verbesserungen diskutieren und erproben. Um den Prozess effizienter zu gestalten, arbeiten sie unter anderem mit Forschungsinstituten, Maschinenbauern und Weiterverarbeitern zusammen.

Perspektivisch geht es darum, den Automatisierungsgrad, den Durchlauf und die Reinheit zu steigern. Derzeit sind im PV-Recycling zwölf Mitarbeiter in der Verarbeitung beschäftigt. Zwei Fachkräfte sitzen im kaufmännischen Bereich, hinzu kommt der Betriebsleiter.

Starke Unternehmensgruppe im Rücken

Tom Reiling kann sich auf die Ressourcen der Reiling Unternehmensgruppe stützen, die europaweit 680 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und 230 Millionen Euro pro Jahr umsetzt. Sie leistet in Forschung und Entwicklung sowie bei Transport und Vertrieb wertvolle Dienste für die junge Tochtergesellschaft.

Um das Geschäft professionell auszubauen, ist Reiling PV Recycling unter anderem Mitglied im Branchenverband BSW-Solar. Dort wirbt Tom Reiling für hohe Standards, um die Kosten zu senken und die Recyclingquoten zu steigern. Perspektivisch plant die Firma ein zweites Werk in Süddeutschland. Denn schon bald, in fünf Jahren, rechnen Experten mit einer Million Tonnen Altmodulen pro Jahr.

https://www.reiling.de/photovoltaik-recycling

Foto: Reiling PV Recycling

Foto: Heiko Schwarzburger

Foto: Reiling PV Recycling

Foto: Reiling PV Recycling

Foto: Reiling PV Recycling

Foto: Reiling PV Recycling

Foto: Reiling PV Recycling

Reiling Unternehmensgruppe

Mehr als 120 Jahre Erfahrung

Die Firma Reiling blickt auf eine lange Tradition zurück. Im Jahr 1900 beantragte Bernhard Reiling einen Wandergewerbeschein und begann in Wiedenbrück den Rohstoffhandel mit einem Handwagen. Danach übernahm sein Sohn Konrad das Geschäft, hielt es sogar durch den Krieg hindurch aufrecht bis in die 1950er-Jahre.

1957 gründete sein Sohn Bernhard mit seiner Frau Margret in Gütersloh einen auf Altglas spezialisierten Rohstoffhandel. Das Altglas verkaufte er an Hersteller von Hohlglas. 1970 wurde in Gütersloh der erste Container für Altglas aus privaten Haushalten aufgestellt. Bald wurden solche Container in 120 Städten und Gemeinden in NRW und im Süden Niedersachsens etabliert.

1984 trat Bernhard Reiling Junior in die elterliche Firma ein und übernahm die Geschäftsleitung. Erste Tochterfirmen entstanden. 1994 wurde in Marienfeld bei Münster eine moderne Anlage zur Aufbereitung von Flachglas in Betrieb genommen. 2009 entwickelten Ingenieure von Reiling die Röntgenfluoreszenzanalyse, um kritische Gläser wie Bleiglas und Glaskeramik zu erkennen und auszusortieren.

2020 kam eine große PET-Aufbereitung in Burgbernheim in Unterfranken hinzu. Mehrere Unternehmen zur Verwertung von Schaumglas wurden übernommen. 2023 wurde Reiling PV Recycling gegründet. Heute hat die Firmengruppe 19 Standorte im In- und Ausland mit insgesamt 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Reiling PV Recycling

Annahme von Altmodulen

Die Altmodule können bundesweit an fünf Standorten angeliefert werden. Diese Standorte sind nach ElektroG zertifiziert und dürfen Altmodule annehmen:

Reiling PV-Recycling: Hessenbusch 180, 48157 Münster

Reiling Glas Recycling: Bussemasstraße 49, 33428 Marienfeld

Reiling Glas Recycling: Appendorfer Weg 4, 39171 Sülzetal

Reiling Glas Recycling: Solarstraße 15, 04860 Torgau

Reiling Kunststoff Recycling: Im Grund 13, 91593 Burgbernheim

E-Mail: pv.recycling@reiling.de

Telefon: 0251/133419-2324

Das PV-Recycling ist zertifiziert nach ISO 9001 (Qualitätsmanagement), ISO 14001 (Umweltmanagment) und ISO 50001 (Energiemanagement). Die Anlage in Münster ist als Entsorgungsfachbetrieb nach ElektroG zertifiziert. Altglas aus den Solarmodulen wird zu Grobkorn und Feinkorn aufbereitet. Silizium liegt sehr fein vor. Aluminium, Leiterbahnen (verzinntes Kupfer) und Kabel werden sortiert und abgegeben, ebenso die Folien.

https://www.reiling.de/recycling-produkte

Rosi Solar

Anlage zum Recycling von Modulen angefahren

Seit zwei Jahren hat die französische Firma Rosi Solar in Grenoble eine Anlage zur vollständigen Rückgewinnung der Materialien von Solarmodulen eröffnet. Die Fabrik extrahiert Silber, Silizium, Glas, Kupfer, Aluminium und die Folien. Der Recyclingprozess ermöglicht es, jeden Rohstoff in den Altmodulen zu trennen und aufzubereiten. Es werden mechanische, thermische und chemische Verfahren eingesetzt, um hohe Reinheitsgrade zu erreichen. Das Recyclingmaterial wird anschließend in die industrielle Lieferkette gespeist. Auch Kerf, das beim Sägen der Wafer aus den Ingots als Emulsion anfällt, wird aufbereitet, um Silizium zu gewinnen.

Die Anlage in Grenoble hat eine jährliche Kapazität von 3.000 Tonnen. Lieferant der Altmodule ist unter anderem die französische Firma Soren. Um die Transportkosten zu senken, trennt Soren die Alurahmen und Anschlussdosen ab. Rosi übernimmt danach die Zerlegung der Glas-Folie-Laminate.

Im Ergebnis des Recyclings entsteht reines Silizium, aus dem neue Ingots gezogen werden. Die Glasfraktion liegt gleichfalls geschreddert, gereinigt und gewaschen vor und wird ins Altglas abgegeben. Die feinen Folienschnitzel aus EVA und Backsheets bilden eine gemischte Kunststofffraktion, die der Verwertung zugeführt wird. In Grenoble wurden 50 Arbeitsplätze geschaffen, der Umsatz beträgt rund acht Millionen Euro.

Foto: Heiko Schwarzburger

Solar Materials

Fabrik in Magdeburg verwertet Altmodule

Ende April 2025 hat die junge Firma Solar Materials in Magdeburg ein Werk eröffnet, um Altmodule in Wertstoffe zu zerlegen. In der ersten Ausbaustufe werden jährlich rund 7.000 Tonnen recycelt. Herzstück ist eine eigens entwickelte mechanische Anlage, die ohne Chemikalien oder hohe Temperaturen auskommt. Alle enthaltenen Materialien werden sortenrein zurückgewonnen: Glas, Aluminium, Kupfer, Kunststoff sowie Silizium und Silber. Abnehmer sind lokale Firmen, nicht nur aus der Solarbranche.

Stiftung EAR

Vorsicht! Kein Handel ohne WEEE-Nummer!

In Zeiten verlockender Preise lässt sich mancher Installateur oder Einkäufer eines Projektierers verführen. Vermeintliche Schnäppchen machen blind für Risiken. Aber Vorsicht ist geboten. Denn etliche Anbieter vor allem aus Fernost dürften ihre Ware hierzulande gar nicht im Umlauf bringen. Der Grund: Sie sind nicht bei der Stiftung EAR registriert.

EAR steht für Elektro-Altgeräte-Register. Diese Stiftung setzt in Deutschland das Elektrogesetz um. Das wiederum ist die nationale Ausgabe der Richtlinie zum Recycling von elektrischen Altgeräten (WEEE) der EU.

Solarmodule, Speichersysteme und Wechselrichter unterliegen dem vorgeschriebenen Kreislauf für Altgeräte. Wer sich nicht bei der Stiftung EAR registriert und keine Gebühren zahlt, darf seine Ware innerhalb Deutschlands nicht in Umlauf bringen.

Happige Bußgelder drohen

Wer solche Produkte dennoch kauft, riskiert happige Strafzahlungen und juristische Verfolgung. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! Die Registrierung ist Pflicht. Im Verfahren erhalten die Hersteller und Händler eine WEEE-Nummer, die sie überall angeben müssen. So soll sichergestellt werden, dass alle Anbieter von elektrischen und elektronischen Geräten ihrer Verantwortung nachkommen und in den Umlauf gebrachte Altgeräte zurücknehmen.

Öffentlich einsehbares Register für WEEE

Die Anbieter mit ihrer Nummer stehen im öffentlich zugänglichen WEEE-Register. Wer dort nicht gelistet ist, kann abgemahnt werden und mit Bußgeldern rechnen. Denn gemäß Paragraf 3 Absatz 1 des Elektrogesetzes ist die Anmeldung eine Pflicht des Anbieters.

Nur wer eine Niederlassung in Deutschland hat, kann sich bei der Stiftung EAR registrieren und eine WEEE-Nummer erhalten. Wer aus dem Ausland agiert, kann einen Bevollmächtigten bestellen, der die Registrierung stellvertretend übernimmt. Das gilt übrigens auch für Onlineshops.

Installateure in der Pflicht

Als Hersteller gilt auch jeder Anbieter, der vorsätzlich oder fahrlässig neue Elektro- oder Elektronikgeräte vertreibt, die von nicht oder nicht ordnungsgemäß registrierten Herstellern oder deren Bevollmächtigten stammen. Soll heißen: Für unregistrierte Ware muss der Installateur geradestehen.

Die WEEE-Nummer setzt sich zusammen aus einer Länderkennung (DE für Deutschland) und einer achtstelligen Ziffer. Gemäß Paragraf 6 Absatz 9 des Elektrogesetzes muss diese Nummer auf Rechnungen und beim Produktverkauf angegeben werden.

Registrierung lässt sich leicht überprüfen

In der Datenbank der Stiftung EAR lassen sich gültige Registrierungen finden und online einsehen, beispielsweise anhand des Firmennamens oder einer vorhandenen WEEE-Nummer. Somit lässt sich leicht prüfen, ob ein Anbieter korrekt agiert.

Auch wenn die WEEE-Nummer in der Regel gleich bleibt, muss jeder Gerätetyp beziehungsweise jede neue Marke eines Herstellers separat bei der Stiftung EAR registriert werden. Innerhalb der EU wird für jedes Land eine eigene Registriernummer vergeben.

Für die Registrierungspflicht spielt es keine Rolle, ob es sich um B2C- oder B2B-Vertrieb handelt. Für B2C gelten sehr strenge Auflagen. Wer an Endverbraucher verkauft, muss beispielsweise insolvenzsichere Garantien vorlegen. Hier finden Sie das Register der Stiftung EAR:

![© Bild: Fraunhofer IBP Stuttgart 1 Die Grafik zeigt die sich verändernden Übertemperaturgradstunden eines Musterraums für die unterschiedlichen Klimaregionen in Deutschland nach [1] in Bezug zum gewählten Referenzstandort Potsdam (Klimadaten aus [7]).](/sites/default/files/styles/teaser_standard__s/public/aurora/2025/02/421945.jpeg?itok=fpHE2t1V)