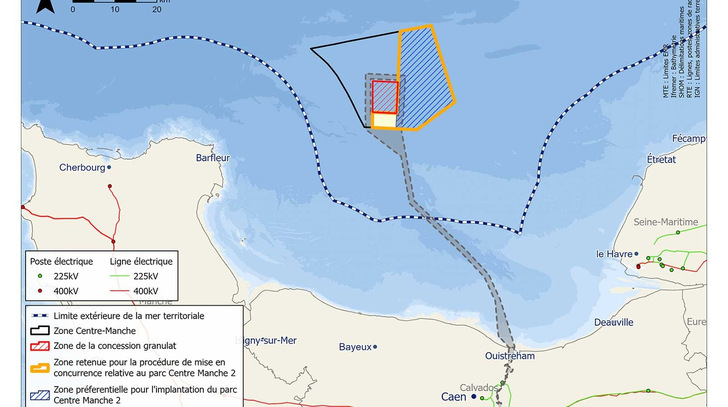

Im Rahmen der nun achten französischen Ausschreibungsrunde für Offshore-Windparkvorhaben, AO8, gewann ein vom französischen Ölkonzern Total und vom deutschen Energieversorgungsunternehmen RWE gebildetes Konsortium den Zuschlag zum Bau eines Windparks mit 1,5 Gigawatt (GW) vor der Bucht der Normandie-Hafenstädte Cherbourg und Le Havre. Der nach dem dortigen französischen Seegebiet benannte Centre-Manche-2-Tender soll bis 2033 zum Netzanschluss eines schwimmenden Windparks führen. Die abschließende Investitionsentscheidung soll 2029 erfolgen. Das Bauvorhaben ist technisch, mit Blick auf die sogenannte Floating-Offshore-Technik aus heutiger Sicht als sehr ehrgeizig einzustufen.

Neue Meereswindkraft vor Portugal und Frankreich

Niederlande und Frankreich leiten Auktionen neuer Meereswindparks mit fast sieben Gigawatt ein

Frankreichs Windkraft macht sich für Schwimmkurs bereit

Allerdings stieg RWE fast zeitgleich mit dem Zuschlag aus dem Projekt wieder aus. Die Deutschen erklärten, ihr Investment in das Projekt noch einmal einer strategischen Überprüfung unterzogen und sich dabei gegen die weitere Teilhabe entschieden zu haben. Nun müssen die Behörden dem Ausstieg von RWE offenbar noch zustimmen. Total erklärte, das Projekt auch nach einem RWE-Ausstieg vorantreiben zu wollen. Außerdem will Total stattdessen einen anderen Partner für das Projekt vorschlagen.

Der Zuschlag für Centre Manche 2 erfolgte rund zwei Jahre nach dem Zuschlag für Centre Manche 1. Dieser ging damals an das Duo des französischen Energiekonzerns EDF mit dem kanadischen Joint Venture Maple Power des Energieversorgers Enbridge und eines ebenfalls kanadischen Rentenfondsunternehmens. Ein aus denselben Partnern und zusätzlich dem Offshore-Windpark-Entwickler Skyborn Renewables gebildetes Konsortium hat bereits zwei weitere Meereswindparks auf fest auf dem Meeresboden aufgestellten Unterwasserfundamenten in der Normandie errichtet sowie eines im Atlantik Und aktuell treiben EDF und Enbridge mit dem 600-MW-Projekt Dunkerque noch ein viertes schon weit fortgeschrittenes Vorhaben in der Nordsee voran und planen ein 250-MW-Schwimmwindparkprojekt im Mittelmeer. Centre Manche 1 soll mit einem Gigawatt hingegen noch auf am Seeboden aufgeständerten Fundamenten bis 2030 entstehen.

Centre Manche 2 mit dessen technologisch bisher noch unüblicher und kapitalintensiver Gründung auf im Meeresboden verankerten Schwimmflößen erfordert Investitionen von voraussichtlich 4,5 Milliarden Euro. Total bezeichnet das Vorhaben als bisher größte Investition des Ölriesen in Frankreich in den vergangenen 30 Jahren. Der Stromeinspeisepreis für den Schwimmwindpark soll 6,6 Cent pro Kilowattstunde betragen.

Ein weiteres französisches Offshore-Windkraft-Entwicklungsfeld scheiterte dagegen wie in den vergangenen zwei Jahren in schöner Regelmäßigkeit auch in anderen europäischen Meereswindkraftländern am fehlenden Interesse von Investoren. Das Entwicklungsfeld aus dem Tender AO7 vor der Provinz Nouvelle-Aquitaine ist für die Projektierung von einem Gigawatt abgesteckt. Doch für die Entwicklungszone rund 35 Kilometer von der Atlantikinsel Île d’Oléron entfernt gab in den drei Jahren seit dem Start der Ausschreibung keiner aus neun möglichen Wettbewerbsakteuren ein Angebot ab. Diese hatten sich im März 2023 in einem Prüfverfahren zur Ausschreibung vorqualifiziert.

Patrick Lammers, Geschäftsführer von Skyborn Renewables und damit eines der vorqualifizierten Unternehmen, schrieb in einem Linkedin-Beitrag das neuerliche Scheitern gleich mehreren von ihm ausgemachten unvorteilhaften Rahmenbedingungen zu: ein zu langwieriges und europaweit ungewöhnlich ausgedehntes Wettbewerbsverfahren von drei Jahren mit hohem Preisdruck, was insbesondere auch zum Rückzug von Skyborn Renewables geführt habe, machte Lammers zuvorderst aus. Aber auch ein nur mäßig geeignetes Entwicklungsfeld mit wenig vorteilhaften Bedingungen bei Wassertiefe, Seeboden und Windvorkommen habe das Interesse an einer Investition beeinträchtigt. Die Bestimmung der Zone AO7 sei das Ergebnis eines Verfahrens gewesen, das nach Abzug aller gegebenen Ausschlussfaktoren sich abgezeichnet habe, nicht aber eine bestmögliche Zone für die Offshore-Windkraft-Nutzung zum Ziel gehabt habe, deutete Lammers in dem Beitrag auf der Internet-Plattform an. Auch die Konkurrenz um das finanzielle Kapital nannte Lammers: Angesichts steigender Kosten, Inflation und hoher Renditeerwartungen des Kapitalmarkts suchten sich die Geldanleger nun die besseren Projekte mit einem guten Verhältnis von Risiken zu den Gewinnchancen. Dies gelte insbesondere auch, weil Investoren ihr Kapital nicht mehr national oder regional gebunden sähen und Offshore-Windkraft zur weltweiten Industrie geworden sei. AO7 habe offenbar den Test für ein gutes Verhältnis von Risiko zu Gewinnchancen nicht bestanden, erklärte Lammers.

Lammers betonte zudem, dass die französischen Ausschreibungsbedingungen für Offshore-Windkraft nicht grundsätzlich auf ein Scheitern wie vorangegangene jüngere Tender in anderen europäischen Ländern hindeuteten. Frankreich biete 20-jährige, indizierte (mit Vergütungsanpassungen an Inflation und Kostenentwicklungen versehene) Differenzverträge, stabile Stromnetze und starke politische Ansprüche an den Offshore-Windkraft-Ausbau: „Auf dem Papier sah AO7 solide aus.“