Zunächst schien es, als habe Umweltbundesamt-Präsident Dirk Messner eine frohe Botschaft zu seiner Pressekonferenz zur Luftqualität in Deutschland mitgebracht: „2021 gab es in Deutschland erneut keine Überschreitungen der Feinstaubgrenzwerte.“ Dann schränkte er die Erfolgsmeldung jedoch ein: „Man muss berücksichtigen, dass die EU-weit gültigen Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid vor mehr als 20 Jahren festgelegt wurden und dringend an die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die gesundheitlichen Auswirkungen von Luftverschmutzung angepasst werden müssen.“ Die Weltgesundheitsorganisation WHO habe im September 2021 neue Leitlinien für gesunde Luft vorgelegt, in denen sie deutlich niedrigere Grenzwerte empfehle. Und die würden in Deutschland fast alle überschritten. Schließlich sprach er die Empfehlung aus, die eine ganze Branche in Aufregung versetzte: wegen der Feinstaubemissionen auf das Heizen mit Holz zu verzichten.

In einem gemeinsamen Schreiben wehrten sich daraufhin elf Verbände der Energie-, Forst-, Holzwirtschaft gegen pauschale Angriffe auf die energetische Holznutzung. Unter anderem der Waldeigentümerverband AGDW, der Bundesverband Erneuerbare Energien und der Industrieverband Haus-, Heiz und Küchentechnik (HKI) forderten Messner zu einer differenzierten Darstellung der Holzenergie auf. In dem Schreiben wiesen sie darauf hin, dass das Gros der Feinstaubemissionen aus Holzfeuerungen aus dem Altbestand an Holzöfen und -heizungen stammen. Moderne und effiziente Holzfeuerungsanlagen dagegen würden Feinstaubemissionen um bis zu 90 Prozent senken.

Bild: Deutsches Pelletinstitut

Auch der Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV) widersprach dem Chef von Deutschlands zentraler Umweltbehörde. Seine Forderung sei aus emissionstechnischer Sicht undifferenziert und werde dem Entwicklungsfortschritt moderner Pelletfeuerungen nicht gerecht. Vorsitzende Beate Schmidt-Menig verwies auf die rückläufigen Feinstaubmengen aus Holzfeuerungen in den vergangenen zehn Jahren und betonte, dass sie aufgrund der Stilllegungsfristen für Kaminöfen weiter sinken würden. „Die Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen, die 1. BImSchV, regelt die Außerbetriebnahmen von alten Anlagen bereits, sodass keine zusätzlichen ordnungspolitischen Vorgaben benötigt werden“, entgegnete sie.

Besonders erbost äußerte sich der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK). Alle Jahre wieder versetze das Bundesumweltamt (UBA) die Republik in Schrecken und Hysterie und lasse das Feinstaubmonster los. Nach dem Dieselmotor wolle Messner nun dem Kaminfeuer den Garaus machen. „Als Vertreter der deutschen Kamin-, Ofen- und Luftheizungsbauerhandwerks fragt man sich angesichts einer solchen Panik-

attacke, warum eine Bundesbehörde Holz als Nummer Eins der nachwachsenden Rohstoffe in Deutschland und damit unverzichtbaren Faktor für die von der Politik ausgerufene Wärmewende so verteufelt“, echauffierte sich ZVSHK-Hauptgeschäftsführer Helmut Bramann. Er empfahl dem UBA, lieber die zuständigen Umweltministerin darauf hinzuweisen, endlich die Austauschverpflichtung für alte Öfen zu regeln. Die bollerten nämlich weiter, weil immer noch Ausnahmeregelungen für Altanlagen greifen würden. Zudem würden bis heute gesetzliche und technische Vorgaben für aktive oder passive Filtertechnik in Öfen oder Schornsteinen fehlen.

Bei Holzfeuerungen gilt es zwischen modernen Kesseln und alten Öfen zu unterscheiden

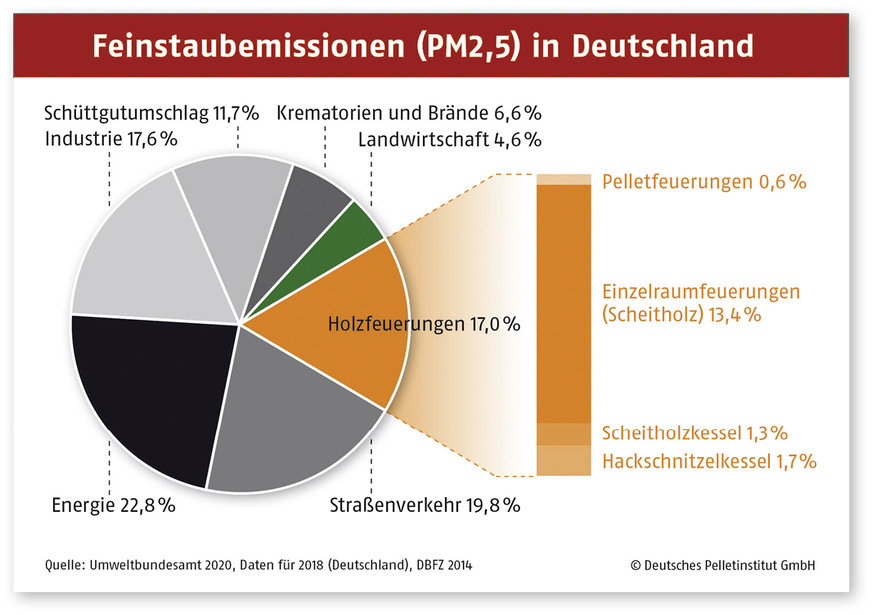

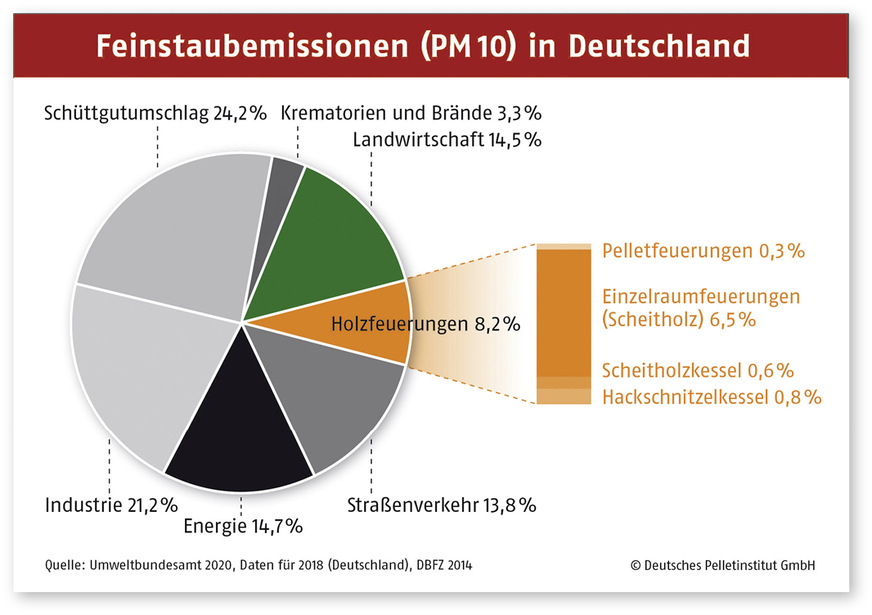

Moderne zentrale Holzheizsysteme wie Hackschnitzel-, Pellets-, und Scheitholzkessel sind nur für einen verschwindend geringen Anteil der Feinstaubemissionen in Deutschland verantwortlich. Bei den PM10-Partikeln beträgt der Anteil 1,7 Prozent, bei den PM2,5-Partikeln liegt er bei 3,6 Prozent. Scheit-

holz-Einzelraumfeuerungen dagegen kommen auf einen PM10-Anteil von 6,5 Prozent, beim PM2,5-Feinstaub stoßen sie 13,4 Prozent der Emissionen aus.

PM10 bezeichnet Feinstaubpartikel mit einem maximalen Durchmesser von zehn Mikrometer, PM2,5 mit einem Durchmesser von weniger als 0,1 Mikrometer. PM10-Feinstaub kann beim Menschen in die Nasenhöhle gelangen, PM2,5 dagegen bis in die Bronchien und Lungenbläschen, weshalb er gefährlicher für die Gesundheit ist.

Besitzerinnen und Besitzer einer zentralen Holzheizungsanlage müssen sich nicht sorgen, dass sie die gesetzlichen Grenzwerte für Kohlenmonoxid und Staub nicht einhalten. Das zeigen die Ergebnisse der Schornsteinfegermessungen, die der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks (ZIV) jedes Jahr in seinen Erhebungen vorlegt. Demnach haben die Kaminkehrer 2020 – die Zahlen für das vergangene Jahr erscheinen erst nach Drucklegung dieser Ausgabe – über 170 000 handbeschickte und fast 130 000 mechanisch beschickte Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe überprüft. 93 Prozent der mechanisch beschickten Holzfeuerungsanlagen haben die festgeschriebenen Grenzwerte für Kohlenmonoxid und Staub eingehalten. Bei den mechanisch beschickten Pelletsfeuerungen fielen die Ergebnisse noch besser aus: Bei 97 Prozent der Anlagen hatten die Schornsteinfeger:innen nichts auszusetzen.

Die Beanstandungsquoten bei Pellets- und Hackschnitzelkesseln lagen in den vergangenen Jahren meistens unter fünf Prozent und damit auf einem niedrigen Niveau. Auch bei Scheitholzkesseln haben beispielsweise im Jahr 2018 nur rund sechs Prozent der neu errichteten Feuerungsanlagen die Grenzwerte bei der Erstmessung nicht eingehalten. „Entspricht eine Feuerungsanlage den aktuellen technischen Standards und wird sie entsprechend gewartet, können wir davon ausgehen, dass sie die Anforderungen der Bundesimmissionsschutzverordnung einhält“, sagt deshalb ZIV-Vorstand Alexis Gula.

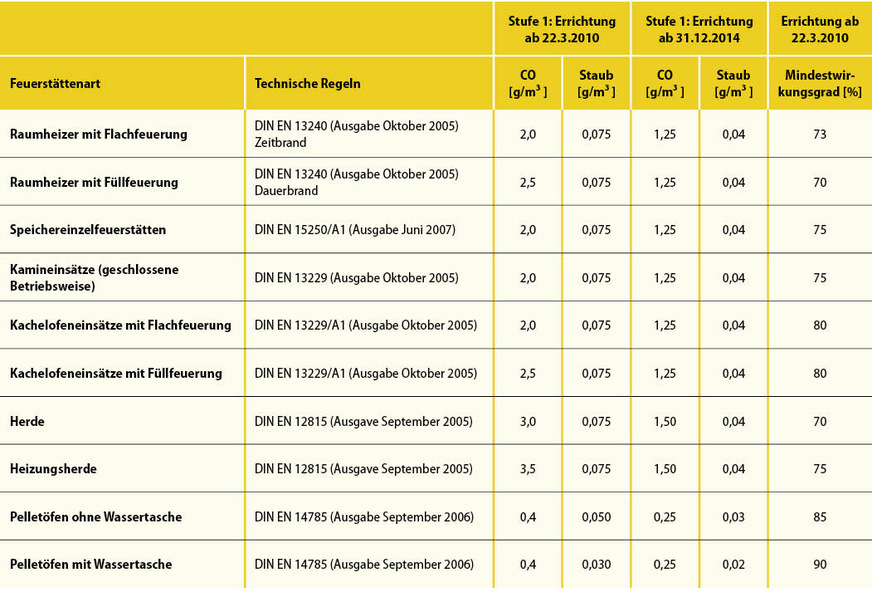

Dennoch stellt sich die Frage, ob die Vorschriften der

1. BImSchV verhältnismäßig sind. Denn während für Einzelraumfeuerungen ein einmaliger Typprüfnachweis im Labor ausreicht, müssen Holz-Zentralheizungen in wiederkehrenden Messungen nachweisen, dass sie die Grenzwerte einhalten. Zudem fallen die Grenzwerte für die saubersten Holzheizungen am schärfsten aus. So dürfen Einzelraumfeuerungen bis zu 150 Milligramm Staub pro Kubikmeter ausstoßen, Pelletsöfen ohne Wassertasche dagegen nur 30 Milligramm, Hackschnitzel- und Pelletsheizungen sogar nur 20 Milligramm. Die Bundesförderung für effiziente Gebäude sieht für Biomasseheizungen noch strengere Grenzwerte vor. Biomasseheizungen erhalten einen Zuschuss nur, wenn sie weniger als 15 Milligramm Staub pro Kubikmeter ausstoßen. Den Innovationsbonus gibt es lediglich bei Staubemissionen unter 2,5 Milligramm pro Kubikmeter.

Bild: Deutsches Pelletinstitut

Bild: Deutsches Pelletinstitut

Beim Betrieb von Kaminöfen gibt es einiges zu beachten

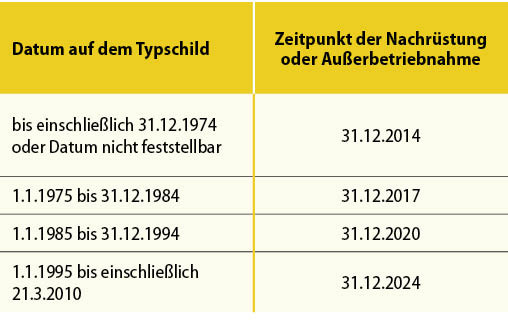

Allerdings stehen noch Unmengen veralteter Einzelfeuerstätten in deutschen Wohnzimmern. Doch der Austausch verläuft stockend. Das liegt auch daran, dass viele Umwelt- und Verbraucherschutzämter beziehungsweise Immissionsschutzbehörden nicht konsequent genug handeln, um die Vorgaben der 1. BImSchV durchzusetzen. Doch nicht nur das zaghafte Handeln der Behörden verhindert eine höhere Austauschrate. Zudem sind in den Bundesländern einige Regelungen der 1. BImSchV hinsichtlich des Vollzugs unklar formuliert. So haben die Schornsteinfeger:innen keine klare Handlungsanweisung zur Stilllegung der alten Feuerstätten an die Hand bekommen. Es ist nicht geregelt, wie und ob die Weitergabe der Informationen über die außer Betrieb zu nehmenden Geräte an die Umweltbehörden zu erfolgen hat. Auch ein klarer Auftrag an die Schornsteinfeger:innen fehlt, Maßnahmen einzuleiten. Die Umweltbehörden erhalten daher auch keine Nachrichten, ob Geräte auszutauschen sind.

Doch selbst wenn es sich um neue Geräte handelt, können unnötig hohe Emissionen entstehen, weil die Betreiberinnen und Betreiber sie nicht richtig bedienen. So müssen unter anderem Qualität und Größe der Holzscheite passen, das Holz im Kaminofen richtig angezündet und die richtige Menge an Holz nachgelegt werden. Der ZVSHK forderte in seiner UBA-Stellungnahme daher mehr Aufklärung und Kontrolle. Insbesondere Verbraucherinnen und Verbraucher, die in Baumärkten oder im Internet kaufen, würden meist weder eine Fachberatung darüber erhalten, welche Feuerstätte aus energetischer Sicht für ihr Gebäude und Ansprüche geeignet ist, noch würden sie fachlich in die praktische Benutzung der Feuerstätte eingewiesen.

Eine Einweisung erfolge bislang nur obligatorisch, wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher eine Feuerstätte vom Fachhandwerk beziehen. Der ZVSHK fordert deshalb eine Meldepflicht über durch die Fehlbedienung der Feuerung geschädigte Kamine mit Schulungsverpflichtung.

Technisch kann eine Abbrandsteuerung helfen, die Emissionen einer häuslichen Feuerstätte in den Griff zu bekommen. Mit ihr lässt sich der Verbrennungsprozess automatisch und bequem regeln. Die automatischen Steuerungssysteme stellen Brennstoffmenge, Feuerraumtemperatur und Luftzufuhr entsprechend der Abbrandphase optimal aufeinander ein. Zusätzlich signalisieren sie, ob und wann Holz nachgelegt werden muss. „Das steigert die Wirkung und erhöht die Langlebigkeit des Ofens“, schreibt der HKI, der zum Einbau von Abbrandsteuerungen rät. Gleichzeitig führe es zu einer längeren Wärmeabgabe, während sich der Holzverbrauch reduziere. Zusätzlich biete die Steuerung per Display oder via App über Tablet und Smartphone einen zeitgemäßen Bedienkomfort. Viele Hersteller bieten eine große Auswahl an modernen Kaminmodellen, die bereits über die optionale Funktion verfügen. Zudem ist je nach Gerät auch eine Nachrüstung mit der smarten Technik möglich.

Neue Ofensteuerung regelt intelligent

Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass ein Kaminofen nicht per se zum Feinstaubmonster mutieren muss. Die iQ-Technologie beispielsweise regelt mit intelligenter Software, einem Sensor im Brennraum und automatisierter Sauerstoffzufuhr die Verbrennungsluft und die Feuerraumtemperatur – und senkt dadurch die Emissionen. Entwickelt haben sie der Hersteller Hase und das Fraunhofer-Institut für Bauphysik. Mit einer intelligenten Software und automatisierten Lüftungsklappen schafft sie in jeder Verbrennungsphase die idealen Bedingungen.

Dazu analysiert sie über einen Sensor sekundengenau die Temperatur im Brennraum. Ein Mikrocontroller wertet die Daten aus und regelt über vollautomatisierte Lüftungsklappen die verschiedenen Luftströme im Ofen. So versorgt das ausgeklügelte Zusammenspiel von Scheiben-, Rost- und Rückwandluft das Feuer bedarfsgerecht mit Sauerstoff. Während des Anzündvorgangs wird beispielsweise mehr Luft gebraucht als in der Glutphase nach dem Abbrand. Die iQ-Technologie öffnet und drosselt die Luftschieber automatisch über Stellmotoren – von Hand wären über 200 Einstellungen pro Abbrand nötig, um die Präzision der Technik nachzuahmen.

Über ein sauberes Feuer entscheidet eine schnelle Anheizphase: Je schneller die Temperatur beim Anheizen im Feuerraum steigt, desto weniger Emissionen entstehen. Die iQ-Technologie regelt die Klappen für die Scheibenluft, die Rückwandluft und die Rostluft sekündlich, sodass die richtige Menge Sauerstoff in den Brennraum strömt, um das Holz schnell zu entzünden und gleichzeitig eine schöne Flamme entstehen zu lassen. Die Scheibenluft wird über Seitenkanäle vorgewärmt und entlang der Scheibe in den Feuerraum eingeblasen. Ein Teil strömt zudem in das Glutbett und sorgt für das Ausgasen des Holzes. Sollten nicht alle Holzgase verbrannt worden sein, wird in der Mitte des Feuerraums von den Seiten zusätzlich Rückwandluft zugeführt. Rostluft wird immer dann in den Feuerraum geleitet, wenn ein noch schnelleres Aufheizen nötig ist. wenn beispielsweise der Brennstoff nicht optimal gewählt wurde oder der Ofen während des Anzündens noch kalt ist. Scheibenluft und Rostluft regeln die Brenntemperatur. Unterhalb der optimalen Temperatur führt die iQ-Technologie kontrolliert Luftströme zu. Oberhalb der Optimal-Temperatur werden sie gedrosselt.

Eine zugehörige App informiert sekundengenau über die Brennqualität des Ofens. Sie weist auf den perfekten Zeitpunkt zum Holznachlegen hin, gibt Tipps zum Anfeuern und hält die Bedienungs- und Montageanleitung sowie die Seriennummer des Ofens bereit. Hase iQ+ ergänzt die iQ Technologie um eine katalytische Technik. Diese Kombination sorgt dafür, dass die strengen Prüfkriterien des Umweltzeichens Blauer Engel in jeder Phase der Verbrennung erfüllt werden.

Grenzwerte für Umweltzeichen fallen schärfer aus

Den Blauen Engel für Kaminöfen hat das UBA vor drei Jahren eingeführt. Das Umweltzeichen kennzeichnet besonders emissionsarme Scheitholzkaminöfen. Um das Umweltzeichen zu erhalten, müssen die Geräte ein erweitertes Typprüfverfahren durchlaufen, das laut UBA das reale Emissionsverhalten beim Verbrennen des Holzes besser abbildet. Außerdem hat die Jury strenge Grenzwerte festgelegt. Er liegt deutlich unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert: 15 statt 40 Milligramm pro Kubikmeter.

Seit Jahresbeginn gibt es außerdem einen Blauen Engel für Staubabscheider, mit denen sich Kamin- und andere Scheitholzöfen nachrüsten lassen. Partikelfilter für Holzöfen sind zwar bereits seit mehreren Jahren auf dem Markt erhältlich. Durch den Blauen Engel sollen Verbraucher:innen aber eine zusätzliche Sicherheit bekommen, ein wirksames Produkt installieren zu können. „Die Staubabscheider müssen nachweisen, dass sie die Feinstaubmenge um mindestens 80 Prozent und – was besonders wichtig ist – die Anzahl ultrafeiner Partikel um mehr als 90 Prozent mindern“, erklärt Axel Friedrich die Anforderungen. Der Luftreinhaltungsexperte hat das Umweltzeichen gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe (DUH) initiiert.

Es orientiert sich an den ambitionierten Anforderungen des Blauen Engels für Kaminöfen. Damit die Technologie für Verbraucher:innen erschwinglicher wird, spricht sich die DUH für ein zeitlich befristetes staatliches Förderprogramm für Blauer-Engel-Staubabscheider aus. Das Umweltzeichen für Staub-

abscheider gilt bislang für Scheitholz-Einzelraumfeuerungen. Die Erweiterung des Geltungsbereichs auf Pelletsöfen und der entsprechenden Anforderungen soll bei der nächsten Revision geprüft werden.

Bild: Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks