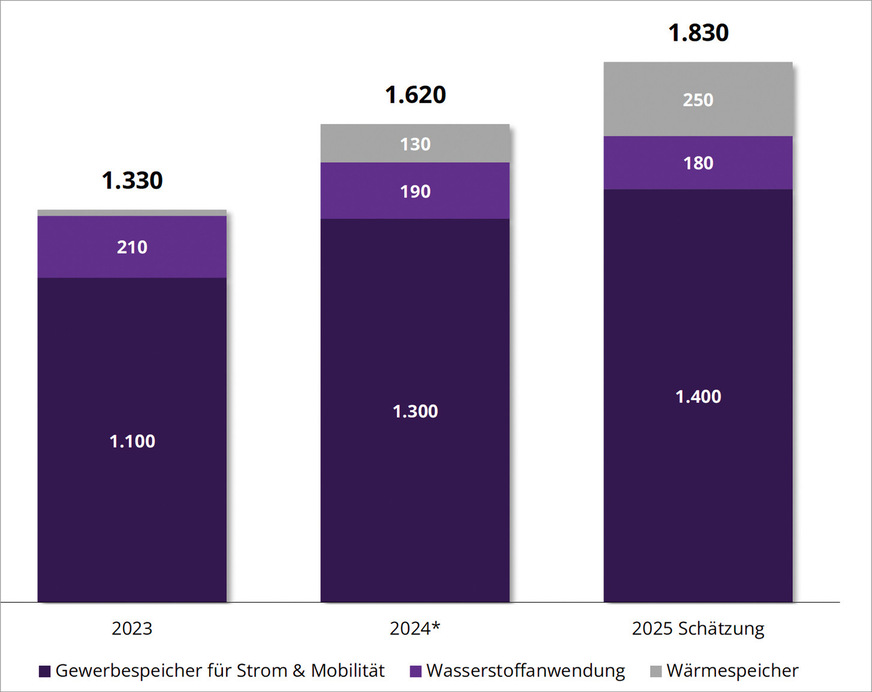

Der spitze Bleistift ist immer zur Hand. Einsparungen bei Energiekosten, mehr E-Mobilität und die Erschließung von neuen Geschäftsmodellen machen Speichersysteme für Unternehmen jedoch zunehmend attraktiver. Laut einer aktuellen Umfrage des Branchenverbands BVES steht das Segment für Gewerbe und Industrie vor einem erheblichen Wachstum – nach einer Steigerung von 23 Prozent im vergangenen Jahr.

Der Lithium-Carbonat-Preisindex

Höhere Energiepreise und deutlich günstigere Kosten für Speichersysteme machen das möglich. Weitere Preissenkungen wird es wohl erst mal nicht geben, dafür leisten die Systeme aber immer mehr. „Wir binden unsere Preise mit CATL immer gemäß Wertschöpfungsanteil an den Lithium-Carbonat-Preisindex“, sagt Fenecon-Chef Franz-Josef Feilmeier.

Dieser Preisindex habe zwar große Schwankungen, allerdings sei er nun schon lange auch sehr stabil. „Bei diesem Preis verdienen die Hersteller übrigens kein Geld, sodass erwartet wird, dass die Preise eher steigen. Bei den weiteren Systemkomponenten wie Metall, Elektronik, aber auch bei der Arbeitszeit sowie Anlagenabschreibung sehen wir bei Fenecon ebenfalls keine großen Spielräume für Reduzierungen.“ Gewinne für Hersteller waren in den letzten eineinhalb Jahren de facto nicht vorhanden, auch hier gebe es also kein Potenzial für Preissenkungen, sondern eher wieder eine Steigerung.

Ein sich positiv entwickelnder Wechselkurs in den letzten Monaten habe diese Steigerungen weitgehend aufgefangen. „Im Ergebnis sehe ich derzeit kaum Preissenkungstendenzen“, folgert Feilmeier. Anstiege würden sicherlich nicht sprunghaft, sondern wenn, dann eher moderat erfolgen.

Ein konkretes Beispiel: Ein CATL-Großspeicher kostet seit Anfang des Jahres in US-Dollar rund 15 Prozent mehr als noch im Herbst letzten Jahres, weiß der Fenecon-Chef. Was aber nun weitgehend durch sei, sind die Sonderfaktoren, die zu den Billigpreisen geführt haben: Die in Europa liegende Fertigware, die unbedingt in Cash umgewandelt werden musste, sowie schon in China bereitliegende und bezahlte Rohstoffe, die unbedingt in Fertigprodukte und damit Cash verwandelt werden mussten.

Hersteller müssen kämpfen

Anlagenabschreibungen wurden meist nicht berücksichtigt, da es bei vielen Herstellern nur ums Überleben ging. Auch die künstliche Sicherung einer gewissen Produktion und Auslastung, mit dem Ziel eines Börsenganges oder um Rückzahlungspflichten für Subventionen zu entgehen, war häufig an Arbeitsplätze gebunden. „Jetzt hat sich der Markt heftig bereinigt, die verbliebenen Hersteller müssen ihre Verluste auffangen, und neue Ware muss immer auch zu neuen Preisen neu beschafft werden“, erklärt Franz-Josef Feilmeier.

Energiedichte steigt weiter

Manche Hersteller klammern sich – mangels Erfolg bei Heimspeichern – nun an das Gewerbesegment und verkaufen anfangs bewusst unter Preis, um Referenzen zu schaffen. Davon könne man als Installateur theoretisch profitieren, allerdings habe man als Erstkunde in Deutschland dann oft unerwartete Herausforderungen, berichtet Feilmeier. Allerdings sei das in der Regel außerhalb des Großhandels, da dieser sich bewusst nicht auf zweitklassige Hersteller einlasse.

Einen weiteren Trend sieht er in den Erhöhungen bei der Energiedichte: „Solange fünf bis zehn Prozent pro Jahr an Energiedichte und Fertigungseffizienz gewonnen werden können, werden wir diese Größenordnung wohl als potenzielle Preissenkung in Euro pro Kilowattstunde sehen“, meint der Fenecon-Chef.

Eigenverbrauch zahlt sich aus

Die Speicher bei Gewerbekunden laufen anfangs vor allem über die Eigenverbrauchsoptimierung. Natürlich sind die Netzkosten-Anwendungen wie Peak-Shaving, Hochlastzeitfenster oder die 7.000-Stunden-Regel für viele spannend, aber das seien immer noch Sonderprojekte. Das deutliche Wachstum komme mit den einfachen Anwendungen. „Aber dabei bleibt es nie“, weiß Feilmeier aus der Praxis.

Dynamische Strompreise zu nutzen, ist ein neuer Trend. Ebenso, dass das Energiemanagementsystem (EMS) die Abregelungen aufgreifen soll und nicht einfach über die Wechselrichter der Solaranlage gesteuert wird. Zudem gibt es die Erwartung an das Speicher-EMS, dass der Ladepark aus verschiedenen AC- und DC-Ladepunkten mitgesteuert wird.

Die meisten Anwendungen bei Gewerbespeichern sind klar auf Effizienz getrimmt. Und gerade die sei bei notstromfähigen Systemen geringer, sagt Feilmeier. Zudem würde es wenig Sinn machen, einen Betrieb mit einer Anschlussleistung von 500 Kilowatt auch mit einer Leistungselektronik für Notstrom in voller Leistung auszustatten.

Notstrom kostet extra

Damit verbunden sei die Frage, wie viel Kapazität man sich für den Notstrombetrieb vorhalten will. Will man beispielsweise eine Stunde den Speicher nutzen, würde man ja schon 500 Kilowattstunden nur dafür kaufen und immer als Sockel im Speicher lassen müssen.

Früher gab es solche Projekte, daran hätten sich aber viele Hersteller und Installateure die Finger verbrannt, weil die Kundenerwartung nicht wirklich erfüllt wurde, die Systeme sehr viel teurer sind und die Verkabelung inklusive der Netztrennstellen eben durchaus anspruchsvoll ist. Zudem sei bei AC-gekoppelten Solaranlagen meist keine solare Nachladung möglich und dies reduziert den Wert weiter erheblich.

Auf der Fachmesse EES stellt Fenecon ein Hybridsystem mit 50 Kilowatt vor. Damit hat man DC-Kopplung, Notstrom- und Inselfähigkeit und ausreichend Power, um einzelne größere Verbraucher selbst mit Anlaufströmen abdecken zu können. Die Batterie kann so einfach auf mehrere Hundert Kilowattstunden aufgebaut und jederzeit nachgerüstet werden. In einem Projekt werden so verschiedene Verbraucher mit Notstrom versorgt, andere bleiben über weitere Speicher ohne Notstrom. Dann muss das EMS eben die verschiedenen Anlagen zu einem Gesamtsystem clustern.

Preise stark unter Druck

Nach einem starken Preisverfall in den letzten zwei Jahren liegen die Kosten bei Gewerbespeichern mittlerweile um die 300 Euro pro installierter Kilowattstunde, sagt Arne Finger, Produktmanager bei Intilion. Der Hersteller hat unter anderem den Speicher für das futuristische Gelände des „All Electric Society Park“ von Phoenix Contact geliefert.

Die regulatorischen Bedingungen für Speicher seien zwar besser geworden, aber noch deutlich ausbaufähig. So drohe beispielsweise die Abschaffung der Netzentgeltbefreiung für 2029 ein Investitionshemmnis zu werden, fürchtet Finger. Energiehandel sowie die Teilnahme an den Regelenergiemärkten sieht auch er als klaren Trend – der Stromhandel verleiht Flügel.

Virtuelle Großbatterie

Tesvolt Energy bietet nun ganz neu ein Pooling für kleinere Gewerbespeicher ab 100 Kilowattstunden. Es sind aber auch große Netzspeicher mit dabei. Das größte System im Pool verfügt immerhin über 16 Megawatt und 32 Megawattstunden. Dabei sind jedoch nur eigene Tesvolt-Speicher. „Wir arbeiten also nicht mit fremden Systemen“, betont Sebastian Kratz, CEO von Tesvolt Energy. Er kennt den Energiehandel, hat sich bei einer Stadtwerke-Gruppe um Direktvermarktung und virtuelle Kraftwerke gekümmert.

Der gesamte Pool arbeitet wie eine große, virtuelle Batterie. Denn die Händler brauchen schon eine gewisse Größe und verlangen einen gewissen Mindestsatz pro Monat. Kleinere oder einzelne Batteriespeicher sind für sie nicht attraktiv. Die Vermarkter können so mit der Flexibilität aus dem Pool optimal vermarkten. Die Co-Gründerin Anshoo Pandey kümmert sich um Digitalisierung und Marketing. Kratz selbst wollte in der Praxis mehr in die Umsetzung kommen, diese Agilität bietet ihm das neue Start-up. „Wir wollen vorhandene Netzanschlüsse besser nutzen, um Netzausbau zu vermeiden, wo es geht“, sagt er. Bis zum Jahresende sollen deutlich mehr als 100 Megawatt in der Vermarktung sein.

Forton bietet mehr Ladezyklen

Die Einführung des neuen Gewerbespeichers Forton werde wohl dazu führen, dass diese Marke bei Weitem übertroffen wird. Denn die Technologie der Batteriezellen ermöglicht noch mehr Flexibilität und mehr Ladezyklen pro Tag. Eine einfache Lösung vor dem Zähler war das Ziel. Die gepoolten Systeme erhalten einen kleinen Software-Baustein und werden so vermarktungsfähig. „In diesem Segment wird zwar mit Graustrom gehandelt, im Schnitt handeln wir aber mit 75 bis 80 Prozent Grünstrom – auch wenn wir keine Zertifikate dafür haben“, berichtet er.

Die Einnahmen für die Kunden kommen aus dem Handel an der Strombörse, langfristig werden die Anlagen aber auch präqualifiziert und können Systemdienstleistungen anbieten. „Auch die Präqualifizierung findet gepoolt statt, weil die Speicher baugleich sind und über eine einheitliche Steuerung verfügen“, sagt Kratz.

Jeden Monat kann das Start-up so eine bestimmte Anzahl von Speichern anmelden. Bis 270 Megawatt können die Systeme sogar ohne Anlagenzertifikat errichtet werden, bei größeren Anlagen dauert es länger. Drei Forton-Speicher bleiben mit der Wechselrichterleistung deshalb gerade unter der Schwelle von 270 Megawatt.

Die Investition sei bei den Speichern nach drei bis fünf Jahren wieder drin – ohne steuerliche Aspekte, schätzt Kratz. „Derzeit arbeiten wir mit 5.000 Installateuren, die die Systeme mit Mess- und Zählertechnik nach unseren Vorgaben aufbauen“, meint er. „Da wir ausschließlich mit Stringwechselrichtern bauen, können die Installateure ein ganz neues Geschäftsfeld erschließen.“

https://www.tesvolt-energy.com/de

Foto: 3EC

Foto: Niels H. Petersen

SMA Altenso/Rhein Energie

Allianz für große Batteriespeicher

SMA Altenso und Rhein Energie wollen gemeinsam Solarparks und Windparks ausstatten, um die Netzanschlüsse besser auszunutzen. Zudem werden Großspeicher an Umspannwerken errichtet. SMA liefert die Technik, der Kölner Energieversorger betreibt die Speicher. Insgesamt wächst der Markt für Batteriespeicher rasant.

Experten prognostizieren für Deutschland bis 2026 eine installierte Kapazität von bis zu 8,6 Gigawattstunden. Um die Projekte schnell zu realisieren, haben die SMA-Tochter Altenso aus Niestetal und Rhein Energie aus Köln eine strategische Partnerschaft vereinbart. Gemeinsam wollen sie Projekte mit mehreren Hundert Megawatt bauen. Erstes Vorhaben ist ein Speicherpark mit 64 Megawattstunden Kapazität und 24,5 Megawatt Leistung, der im niedersächsischen Einbeck entsteht. Er soll Anfang 2026 fertig sein.

Seit Sommer 2024 betreibt Rhein Energie bereits einen Batteriespeicher am Solarpark in den Gemeinden Lärz und Rechlin in Mecklenburg-Vorpommern. Kern der Vereinbarung sind Speichersysteme in Kombination mit Windparks oder Solarparks oder alleinstehend an Umspannwerken. SMA Altenso liefert die Technik bis zum Netzanschluss, zudem übernimmt die Forma die Wartung der Großspeicher. Rhein Energie Trading wird die Bewirtschaftung übernehmen.

Kurz nachgefragt

„Prüfungen quasi in Echtzeit“

Carbonfreed verkürzt mit der KI-gestützten Digital-Plattform Gridcert das Netzanschlussverfahren großer Photovoltaikanlagen und Speicher von mehreren Monaten auf wenige Wochen. Gründer Marko Ibsch will mit künstlicher Intelligenz die Energiewende beschleunigen.

Was müssen Planer beim Netzanschluss von Großspeichern beachten?

Marko Ibsch: Grundsätzlich ist erst mal relevant, ob der Speicher rein für die Eigenverbrauchsoptimierung eingesetzt werden soll oder ob er auch Strom ins Netz einspeist. Der Rest läuft dann ähnlich ab wie bei einer großen Solaranlage. Der Batteriewechselrichter wird wie ein Solarwechselrichter behandelt und ist damit auch Teil des Regelungs- sowie des Schutzkonzepts.

Was gilt bei einer Kombination von Speicher und Solaranlage?

Sofern der Speicher parallel zur Solaranlage einspeisen kann, werden die Leistung der Solaranlage und die Einspeiseleistung des Speichers zusammengerechnet. Die Summe der beiden Werte entscheidet darüber, welches Anlagenzertifikat benötigt wird. Wenn die Solaranlage beispielsweise eine Wechselrichterleistung von 600 Kilowatt hat und der Speicher ebenfalls 600 Kilowatt ins Netz einspeist, liegt das Gesamtsystem bei 1,2 Megawatt und damit im Bereich des Anlagenzertifikats Typ A. Liegt die Leistung der beiden Systeme unter 950 Kilowatt, benötigt der Betreiber nur ein Anlagenzertifikat Typ B.

Und wie kann KI bei der Netzintegration schon heute helfen?

Eine künstliche Intelligenz ist sehr gut darin, große Datenmengen schnell zu sichten und auf verschiedene Prüfpunkte zu untersuchen. In der Elektrotechnik ist fast alles mit Schlüsselwörtern und DIN-Zeichen versehen und standardisiert – das hilft natürlich. Die KI sorgt schon heute dafür, dass der gesamte Zertifizierungsprozess schneller, einfacher und transparenter abläuft. In Zukunft ist es sogar möglich, dass eine KI die Prüfungen quasi in Echtzeit durchführt. Technologisch ist das kein großes Problem, es fehlen aktuell nur die regulatorischen Rahmenbedingungen dafür.

Die Fragen stellte Niels H. Petersen.

Foto: Carbonfreed

![© Bild: Fraunhofer IBP Stuttgart 1 Die Grafik zeigt die sich verändernden Übertemperaturgradstunden eines Musterraums für die unterschiedlichen Klimaregionen in Deutschland nach [1] in Bezug zum gewählten Referenzstandort Potsdam (Klimadaten aus [7]).](/sites/default/files/styles/teaser_standard__s/public/aurora/2025/02/421945.jpeg?itok=fpHE2t1V)