Es ist eine charmante Idee: Die Batterie des Elektroautos wird nicht nur zum Zwischenspeicher für die Energie, die später gebraucht wird, sondern auch zum Stabilisator des Stromnetzes der Zukunft. Das Potenzial für dieses bidirektionale Laden ist riesig, wie Mathieu Diemert von der Hager Group, einem Anbieter von Komponenten für die Elektroinstallation, auf der diesjährigen Statuskonferenz des Bundesverbandes für Energiespeicher-Systeme (BVES), gezeigt hat.

Er hat vorgerechnet: „Wenn alle Autos aus dem Saarland elektrifiziert würden und bidirektional laden könnten, stünde eine Speicherkapazität zur Verfügung, mit der der gesamte Stromverbrauch in Deutschland für eine Stunde abgedeckt werden kann.“ Im Eigenheim kann das bidirektionale Laden nicht nur den Eigenverbrauch des produzierten Solarstroms erhöhen, sondern vor allem auch die Autarkie steigern.

Über den stationären Speicher laden

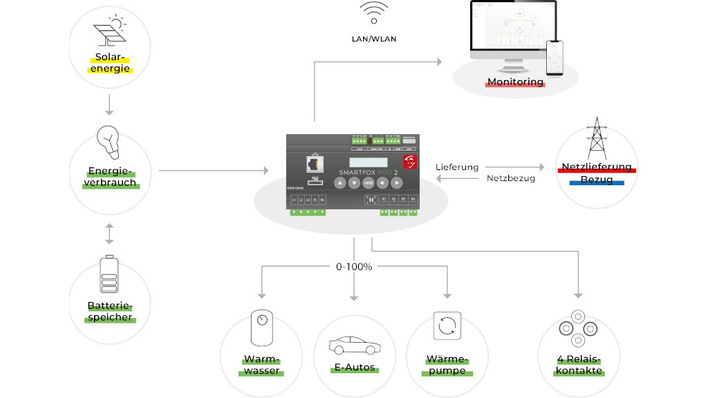

Das ist technisch zwar nicht so einfach, doch gibt es dafür Lösungen. Denn um den Strom im Haus nutzen zu können, ist ein entsprechendes Leistungsniveau notwendig. „Das Elektroauto gibt seine Energie aber mit einer viel zu hohen Leistung an das Haus ab“, erklärt Mathieu Diemert. „Deshalb nehmen wir den Strom aus dem Auto und schieben ihn in einen stationären Speicher und versorgen damit das Haus mit einer geringeren Leistung als aus dem Auto.“

Damit ist klar, dass das bidirektionale Laden ein riesiger Gewinn für die Energiewende ist. Sicherlich erfordert dies im Gebäude ein Energiemanagement. Die Ladestation muss die Voraussetzungen für die Kommunikation nach ISO 15118-20 sowie das Open Charge Point Protocol (OCPP) unterstützen.

Autohersteller ziehen nach

Zumindest mit dem OCPP sind die meisten Ladesäulen ausgestattet. Damit können Elektroautos und Ladesäulen miteinander kommunizieren. Wichtig ist dabei, dass die Ladesäule weiß, wie viel Strom in den Autoakkus vorhanden ist und wie viel davon für das bidirektionale Laden zur Verfügung steht.

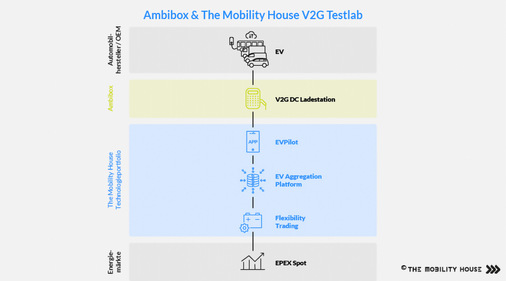

Bisher waren die Autohersteller das Nadelöhr. Denn sie waren noch unwillig, die Informationen über die Batterien, geschweige denn die Batterien selbst freizugeben. „Doch jetzt schon sind die ersten Autos bidirektional ladbar“, erklärt Marcus Fendt, Geschäftsführer von The Mobility House. „Alle VW-Fahrzeuge mit der ID-Software 3.5 sind bidirektional.“ Zudem werden alle Fahrzeuge, die ab dem vierten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommen, Bidirektionalität haben. „Der Rollout ist da, und rein rechtlich ist es nicht verboten, bidirektional zu laden“, betont Marcus Fendt. „Hinter dem Zähler kann der Hauseigentümer ohnehin machen, was er will.“

Auch technisch stünde dem kaum noch etwas im Wege. Doch der Markt ist bisher nicht darauf vorbereitet und die Regularien sind noch längst nicht so weit, um bidirektionales Laden jenseits des Eigenheims oder sogar am Verteil- oder Übertragungsnetz in Deutschland auszurollen.

Steuer- und Energierecht beachten

Denn hier greifen verschiedene Ebenen der Regulierung einerseits mit Blick auf das Netz und andererseits hinsichtlich Steuerrecht und Stromgesetz, wenn es beispielsweise um Gebäude mit mehreren Nutzern geht. Was im Einfamilienhaus noch relativ klar ist, wenn das Auto den Strom aus dem Akku ins Gebäude einspeist, ist im Mehrfamilienhaus oder im Gewerbegebäude noch undurchsichtig geregelt.

In diesem Fall ist nicht klar, welche steuer- und energierechtlichen Regelungen greifen, wenn der Betreiber der Solaranlage den Strom an den Besitzer des Elektroautos liefert und dieser wiederum den Strom aus dem Elektroauto an die Nutzer der Gebäude abgibt. Wenn dies dann noch direkt am Stromnetz mit Graustrom passieren soll, wird es schon mit stationären Speichern komplex. Doch mit mobilen Speichern wird es noch komplizierter, selbst wenn es einen Vermarkter gibt, der die vielen kleinen Speicher gebündelt etwa für den Regelenergiemarkt anbietet. An bidirektionales Laden in der Öffentlichkeit am Verteil- oder sogar am Übertragungsnetz ist deshalb in Deutschland derzeit noch gar nicht zu denken.

Dabei sind die ersten Schritte getan. So hat das Forum Netztechnik und Netzbetrieb beim Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE FNN) im Januar 2025 Anschlussregeln für Ladesäulen zum bidirektionalen Laden sowie den dazugehörigen Netz- und Anlagenschutz veröffentlicht. Hier ist festgelegt, dass die Ladesäulen den Anschlussbedingungen ans Niederspannungsnetz (VDE-AR-N 4105) entsprechen und die Anbieter dies entsprechend zertifizieren müssen. Es ist auch festgelegt, dass der Netz- und Anlagenschutz in der Ladesäule integriert werden muss und nicht im Auto. Damit wären auf der Anschlussseite die ersten Hürden genommen.

Frankreich ist Vorreiter

Auch die neuen und vereinfachten Regelungen für den Betrieb von Stromspeichern im Energiewirtschaftsgesetz schließen explizit die mobilen Speicher mit ein. „Damit kann man in Deutschland rein rechtlich auch vor dem Zähler am Versorgungsnetz bidirektional laden“, sagt Marcus Fendt. „Allerdings besteht in Deutschland im Vergleich zu den stationären Speichern ein Unterschied: Die Betreiber müssen doppelte Netzentgelte bezahlen. Bei 13 Cent Netzentgelt pro Kilowattstunde ist kein wirtschaftliches Geschäftsmodell mehr möglich“, kritisiert er.

Tatsächlich gilt laut Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) der Strom als verbraucht, wenn er durch die Ladesäule in den Akku eines Elektroautos fließt. Wird genau dieser Strom später aus dem Akku durch die Ladesäule wieder ins Netz eingespeist, wird er energiewirtschaftsrechtlich als neu produziert angesehen. Auf diese Weise werden beim Einspeisen ein zweites Mal Netzentgelte fällig.

Entsprechend fordert Marcus Fendt, dass diejenigen Speicher, darunter auch die der Elektroautos, weniger Netzentgelte bezahlen sollten, die das Netz unterstützen und entsprechend Netzausbau einsparen. Dass es auch anders geht, hat The Mobility House zusammen mit Renault und Mobilize Power in Frankreich gezeigt. Dort läuft schon seit vergangenem Jahr ein Projekt, bei dem die Besitzer eines batterieelektrischen Renault 5 oder Renault Alpine A290 mit der passenden AC-Ladestation Power Box von Verso und einem dazugehörigen Energievertrag von Mobilize Power bidirektional laden.

Der Weg zum bidirektionalen Laden

The Mobility House fasst die Fahrzeugspeicher zusammen und vermarktet sie als Flexibilität. „Die Besitzer der Autos bekommen elf Cent für jede Stunde, in der das Fahrzeug an der Ladestation und damit am Netz angeschlossen ist“, sagt Marcus Fendt. Das klingt zunächst wenig. Doch in der Summe über das gesamte Jahr hinweg kommt so viel zusammen, dass die Autofahrer nicht nur kostenlos laden können, sondern am Ende sogar noch etwa 50 Euro Gewinn machen.

Es ist die vierte Stufe der Nutzung von Speichern der Elektroautos, die The Mobility House beim bidirektionalen Laden im Blick hat und die Marcus Fendt beschreibt. In der ersten Stufe werden mit den Speichern der Autos, beispielsweise in Gewerbebetrieben, die Lastspitzen geglättet: Wenn Lastspitzen auftreten, springen die Autoakkus dem Netzanschluss bei. In der zweiten Stufe wird das Laden auf den Zustand im Netz hin optimiert. Dabei geht es darum, die Ladeleistung je nach Netzsituation zu verringern oder zu erhöhen. Dieses netzdienliche Laden ist aber immer noch passiv und passiert hinter dem Netzanschluss auf der Seite des Unternehmens oder Hauseigentümers.

Doch auch hier ist schon ein Geschäftsmodell möglich. „Der Hauseigentümer und Autobesitzer kann Geld sparen, wenn er sich netzdienlich verhält. Die Netzbetreiber belohnen es, wenn das Auto dimmbar ist. In Deutschland kann man damit im Schnitt 160 Euro pro Jahr einsparen“, weiß

Marcus Fendt.

Laden mit dem Netz abgleichen

Erst in der dritten Stufe wird das Netz aktiv. Denn hier wird die Ladung mit dem Energiemarkt verknüpft. „Wenn der Kunde uns mitteilt, wann er wegfahren will, und uns den minimalen Ladezustand angibt, den er braucht, können wir das Auto am Energiemarkt anbieten“, sagt Marcus Fendt.

Damit können Autofahrer bis zu 240 Euro pro Jahr an Energiekosten sparen. Wenn die Ladesäule durch den Netzbetreiber zusätzlich fernsteuerbar ist, kann der Hauseigentümer gemäß Paragraf 14a des Energiewirtschaftsgesetzes von reduzierten Netzentgelten profitieren. „Das ist vor allem bei großen Fahrzeugflotten sinnvoll“, erklärt Fendt. Er gibt für diesen Fall eine Einsparmöglichkeit von bis zu 400 Euro pro Jahr für einen Ladepunkt an.

Die vierte Stufe ist dann das bidirektionale Laden am Verteilnetz, das bei dem Projekt mit Renault in Frankreich schon praktiziert wird und für das Deutschland derzeit schlecht aufgestellt ist. „Ende dieses Jahres wird in Großbritannien ebenfalls das bidirektionale Laden möglich sein“, stellt Marcus Fendt in Aussicht. Diesbezüglich hat Deutschland viel Nachholbedarf.

https://www.bves.de

https://hagergroup.com/de

https://www.mobilityhouse.com