Wie kann die Energiewende sozialverträglich beschleunigt werden? In unserem Nachbarland Schweiz wird darüber konkret diskutiert. Die Empa-Forscher Harald Desing, Hauke Schlesier und Marcel Gauch haben einen Vorschlag erarbeitet, wie die Energiewende auch sozialverträglich gemeistert wird – sei es auf der ganzen Welt, in der Schweiz oder auch nur in einer einzelnen Gemeinde.

Grundversorgung mit 500 Watt

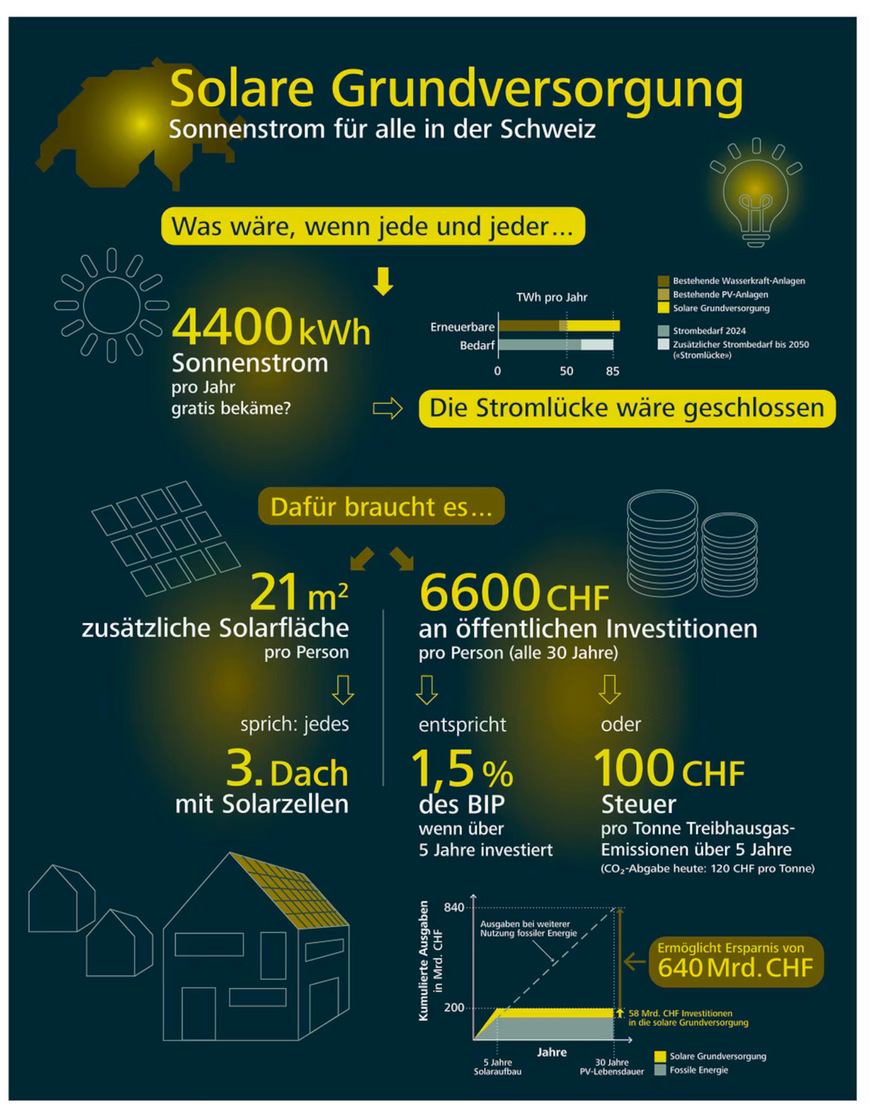

Ihr Modell nennen die Forscher eine solare Grundversorgung. Demnach soll jeder Mensch ein persönliches Solarstrom-Budget von 500 Watt erhalten. Das entspricht 4.400 Kilowattstunden pro Jahr und wird von der Allgemeinheit finanziert. Viele essenzielle Dienste wie Straßen, Bildung oder Wasserversorgung und Kanalisation werden bereits als Grundversorgung bereitgestellt. „Warum nicht auch die Grundlage für die Energiewende?“, fragt Harald Desing, Mitautor der Studie.

Solare Grundversorgung bedeutet jedoch nicht, dass der Staat den ganzen Energiebedarf der Gesellschaft kostenlos deckt. Die 500 Watt reichen (zumindest in der Schweiz) aus, um die Stromlücke zu schließen, die durch den Wegfall fossiler Energieträger entsteht. Das Modell sieht bisher jedoch keine öffentlichen Stromspeicher vor. Der öffentliche Strom ist demnach nur dann frei verfügbar, wenn auch die Sonne scheint.

Speicher nicht Teil des Sozialmodells

Diese Einschränkung erfüllt zwei Funktionen: Zum einen soll sie Individuen und Unternehmen motivieren, ihr Verhalten anzupassen und vor allem dann Strom zu verbrauchen, wenn er kostenlos zur Verfügung steht. Die Forscher sprechen von einer Sonnenblumengesellschaft, die sich wie ihre Namensgeberin stets nach der Sonne richtet. Zum anderen spart der Verzicht bares Geld. „Der Bau von Speichern verteuert die Energiewende“, meint Desing. Deshalb gehöre die Energiespeicherung im Modell nicht zur Grundversorgung, sondern sei vielmehr eine Annehmlichkeit, die weitere private Investitionen erfordern wird.

Da 500 Watt etwas mehr sind als zur Deckung der energetischen Grundbedürfnisse nötig, können Bürger ihre ungenutzte Energie verkaufen. Denkbar wäre etwa, die Energieäquivalente als Zahlungsmittel für Elektromobilität oder den öffentlichen Verkehr zu verwenden. Menschen, die wenig Energie verbrauchen, profitieren davon am meisten – das ist ein wichtiger sozialer Ausgleichsfaktor.

21 Quadratmeter pro Person

Was es konkret bedeuten würde, die solare Grundversorgung zur Realität zu machen, haben die Forscher für die Schweiz durchgerechnet. 500 Watt Solarstrom entsprechen etwa 21 Quadratmeter Solarfläche pro Person. „Das wäre in der Schweiz etwa jedes dritte Dach“, veranschaulicht Desing. Auch Parkplätze, Lärmschutzwände und ungenutzte Flächen entlang von Autobahnen und Bahnlinien kämen dafür infrage. Wichtig sei, dass vor allem die schon bebaute Fläche für neue Solarpanels verwendet werde, betont Desing. Auch aus diesem Grund basiert die Grundversorgung auf Sonnenenergie: Photovoltaik lässt sich schnell, einfach und dezentral installieren. Sie fügt sich gut ins Stadtbild ein, ist wartungsarm und verursacht weder Lärm noch Sichtbeeinträchtigung.

Milliarden für Fossile sparen

Um in der Schweiz innerhalb von fünf Jahren eine öffentliche Solarversorgung aufzubauen, wäre eine Investition von rund 58 Milliarden Franken (62,25 Milliarden Euro) nötig. Das entspricht etwa einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts über fünf Jahre. Amortisiert wäre die Investition bereits innerhalb von sechs bis sieben Jahren nach Inbetriebnahme.

Die Endverbraucher geben heute rund 20 Milliarden Franken pro Jahr für fossile Energieträger aus. Die solare Grundversorgung liefert genügend Strom, sodass diese auf null reduziert werden könnten. Die Kosten für das Modell: Die regelmäßige Erneuerung der öffentlichen Solaranlagen würde sich auf rund 6.600 Franken pro Person und alle 30 Jahre belaufen, berechnen die Forscher. Ein fairer Preis.

Grafik: Empa

Swissolar

Solarmarkt wächst 2024 um zehn Prozent

In der Schweiz wurden 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zehn Prozent mehr Photovoltaikanlagen errichtet. Insgesamt gingen 1.798 Megawatt Solarleistung neu ans Netz. Das berichtet der Verband Swissolar auf Basis der endgültigen Auswertung des Zubaus durch das Bundesamt für Energie (BFE) des Jahres 2024.

Damit wächst der Schweizer Solarmarkt bereits das siebte Jahr in Folge. Insgesamt waren Ende 2024 Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 8,17 Gigawatt installiert. Diese deckten 10,2 Prozent des Strombedarfs. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 lag der Anteil der Solarenergie am Stromverbrauch bei 8,25 Prozent. Dieses Wachstum ist umso beachtlicher, als nach Angabe von Swissolar die Sonneneinstrahlung in der Schweiz im vergangenen Jahr rund 13 Prozent unter dem Durchschnitt der vorherigen fünf Jahre lag.

So verzeichnet die Branche 2024 bei gewerblichen Anlagen und solaren Freiflächen inklusive Agri-PV, solarer Parkplatzüberdachungen und Photovoltaik an Lärmschutzwänden steigende Zubauzahlen. Allerdings schwächelt der Markt für private Dachanlagen. Hier ging die Nachfrage um etwa drei Prozent zurück. Den Grund sieht Swissolar in einer beginnenden Marktsättigung.